-

没有记录!

“不似官窑,胜似官窑——当阳峪窑”系列之四 复活“竹林吟叟”李洵

2014/2/17 15:14:12 点击数: 【字体:大 中 小】

著名古陶瓷专家叶 民先生1962年考察当阳峪窑,2001年9月19日在《中国文物报》刊发《考察河南窑址纪略 磁州窑型出类拔萃的榜样——当阳峪窑》,时隔将近40年,竟然念念不忘远在修武县城,远离当阳峪窑,似与该窑毫无关联的胜果寺。他引述宋代“窑神碑”上的“江南提举程公作歌并序”,在该文之末,有意无意地写了这么一段文字——

“修武县也有宋塔,仍保存在古刹胜果寺内。据《修武县志》记载:‘胜果寺在县治南门内,宋绍圣中建……砖塔九层,殿宇寮舍共七十二间,盖岿然名刹也。’据说可以登临俯瞰全城风景。然而那时候并无此闲情逸致,故未前去一览胜迹,以后也无缘再往。”

叶 民先生近乎全引道光版《修武县志》上的这段文字,唯独有意无意地以“……”——6个“点”儿,替换“丹川李退叟作记”7字。

因为写圆融寺,圆融寺明代“白玉佛”收藏在修武县博物馆仓库,而仓库就在胜果寺,门前就是全国重点文物保护单位胜果寺宋塔,也曾有意无意地围着该塔转了3圈——塔坐落在1米多深的“坑”里,千年沧海桑田,修武县城至少被“埋”了1米多!

至于“丹川退叟赵郡李洵记,侄群书丹……绍圣四年(1097年)五月十五日……立石”的《怀州修武县十方胜果寺记》碑,似乎与圆融寺无关,懒得看——做记者的,写字生存,有时难免“势利”。

回到家里,查阅道光版《修武县志》,叶 民先生引述的那段文字跳入眼中。因为“竹林吟叟”这些天老在脑海中挥之不去,也许有意无意间感到“丹川李退叟作记”有点儿意思。

再往下瞧,看到括号里有行楷体小字:“胜果寺碑、钟楼记俱见金石”。

顺手翻到《修武县志·金石》,在《怀州修武县十方胜果寺记》碑记上发现:“时岁在丁丑闰二月十五日,丹川退叟赵郡李洵记,侄群书丹……绍圣四年(1097年)五月十五日……立石”。

丹川退叟李洵碑记写得大气磅礴,无愧“河朔君子儒”。其“物不终否,受之以革。会邑宰江南李君瑞臣,善政之外,留心性宗,目击颓□,□□并简,命僧宝□住持,俾以兴葺”,将儒与释、官场与道场、邑宰与百姓间乱如团麻的关系,拿捏得臻于妙境而无拍马之嫌,不是大儒,难书是记。

此外,记中谈及李君瑞臣“善政之外,留心性宗”,记末以“县慰束斌卿,主薄耿敦,天平节度推官知县事李元规”收笔——县慰、主薄在前,知县在后,加之一个“留心”——这不能不让人玩味北宋末年理学中兴之际,宋儒与释教的曼妙关系。

“李君瑞臣”就是“李元规”。

李元规是“国子博士”。《梦溪笔谈》记载了布衣毕 的活字印刷等,也记载了“国子博士”李元规的天气预测(李元规被视为世界上第一个进行天气科学预测的学者,不经意间竟“活”在胜果寺碑记上):“江湖间唯畏大风。冬月风作有渐,船行可以为备;唯盛夏风起于顾盼间,往往罹难。曾闻江国贾人有一术,可免此患。大凡夏月风景,须作于午后。欲行船者,五鼓初起,视星月明洁,四际至地,皆无云气,便可行;至于巳时,即止。如此,无复与暴风遇矣。国子博士李元规云:‘生平游江湖,未尝遇风,用此术’。”

“窑神碑”有江南提举程筠,胜果寺碑记有江南李瑞臣。

这“叟”,因何与江南如此有缘?

“退叟”“吟叟”本一“叟”

李洵自称“丹川退叟”,他当是位辞职归田的官员。

考察《怀州修武县十方胜果寺记》碑记,“丹川退叟”不怎么瞧得上释教,他当是一位儒者。

考察当阳峪窑神碑,“竹林吟叟”被江南提举程筠称为“河朔君子儒”。

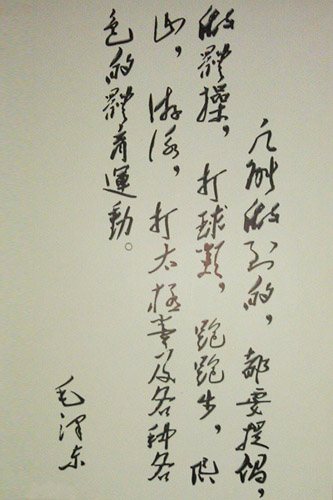

北宋名臣韩维(翰林学士、知开封府,以太子少傅致仕)有诗《寄致仕李洵大夫》,云:

买得田园便退身,世间今作自由人。

不争路上风波静,无相光中日月新。

红叶委阶非异物,碧峰当户见全真。

知君未放狂心歇,兴在陶公漉酒巾。

这个“李洵大夫”,与“丹川退叟赵郡李洵”为一人,当没有什么问题——诗中不是亦云“买得田园便退身,世间今作自由人”吗?

这个“李洵大夫”,与“竹林吟叟”为一人,也当没有什么问题——诗中不是亦云“红叶委阶非异物,碧峰当户见全真”吗?

北宋末年,道教全真派虽然尚未兴起,但把“全真”归入隐者、道家的思想范畴,是没有什么问题的。“竹林七贤”领袖嵇康《幽愤诗》云:“志在守朴,养素全真。”

在中国,知识分子进则奉儒,退则守道,也是庞然大象。

刚刚无奈辞职回家,难除“退”意。“丹川退叟”的雅号,也是有情绪在里面的;说白了,是言“退”不想“退”,总觉自己“退”得有些窝囊。从“知君未放狂心歇”看,“李洵大夫”是位不服输的人,很倔强。

时间是一剂良药。

当发现“红叶委阶非异物,碧峰当户见全真”也很不错时,当岁月把人熬得垂垂老矣时,再整天把“退”挂在嘴上、写在碑上,似乎就不合时宜,甚至很难赢得尊重了。

输的人,是总得服输的。

韩维,生于1017年,死于1098年——因为难以查清《寄致仕李洵大夫》写于何年,他的生死之年,对于将“丹川退叟”、“竹林吟叟”合为一“叟”——这“叟”,就是“李洵大夫”,显得特别重要。

胜果寺碑“丹川退叟”作记,时在绍圣四年(1097年);窑神碑程筠作歌,时在崇宁四年(1105年)。

绍圣二年(1095年)韩维被定为元党人再遭贬谪,3年之后病故——《寄致仕李洵大夫》写得自在自然,是大浪淘沙后留下来的好诗;好诗不是无病呻吟,总是有感而发的。是故,该诗创作时间当可框定在1095年~1098年。

那时没有电子邮件,一般而言“丹川退叟”读到该诗,当在绍圣四年(1097年)前后。

“红叶委阶非异物,碧峰当户见全真”——读到这样的诗句,不能不想起嵇康《幽愤诗》中的名句“志在守朴,养素全真”,不能不想起嵇康隐身“竹林”。

“竹林七贤”活动在修武境内,“碧峰当户见全真”当是韩维匠心独运之句。至于“兴在陶公漉酒巾”,典故说的是陶渊明乐然滤酒,“陶公”是不是一语双关,既道陶渊明,又言李洵“兴在”陶务,那就只能去问韩维,抑或仰赖自我释读了。

是故,“丹川退叟”演化为“竹林吟叟”,倘若时间是一剂良药的话,“碧峰当户见全真”当是催化剂。

再者,“竹林吟叟”留存至今的唯一一首《百家岩》诗,就刻在云台山百家岩的山石上;而云台山百家岩,恰是“竹林七贤”隐居的中心区域。

是故,在1105年的窑神碑上,不再是“丹川退叟”,而是“竹林吟叟”了。

是故,将“丹川退叟”、“竹林吟叟”“合”为一“叟”,这“叟”是“李洵大夫”,是自在自然的。

有宋一代,“大夫”是对高级官员的尊称。

至于李洵为什么与江南文人骚客过往甚密,从黄庭坚是他的“门生”上,自可管窥一斑——嘉八年(1063年),江西诗派的开山之祖黄庭坚(1045年~1105年)第一次参加州府举行的乡试。当时传言他中了解元(第一名),同考们设宴相庆。饮酒间,忽有仆者闯入,云:这里有三人考中,黄庭坚与他人不在其内。于是,落第者黯然散去,黄庭坚置若罔闻,自饮其酒。酒罢,与考中者一同看榜,安然自在。

治平三年(1066年),黄庭坚再赴乡试,“诗题为《野无遗贤》,主考李洵见其语‘渭水空藏月,传岩深锁烟’,拍案称曰‘不特此诗文理冠场,他日有诗名满天下’。擢为第一。次年春,于汴京参加礼部考试,举三甲进士,自此登上仕途”。

1105年,黄庭坚六十而逝;1105年,当阳峪窑神碑立石。

从绍圣四年(1097年),也就是黄庭坚去世前8年,李洵就在胜果寺碑记上自称“丹川退叟”,乃至他以高级官员致仕看,黄庭坚是李洵的“门生”,当是没有问题的。倘若只从诗与碑,传与说上探寻“丹川退叟”、“竹林吟叟”与李洵——尽管陈寅恪先生以诗证史获誉颇高,但记者之言还是难免被学者归入“瞎说”——再说,新闻纸上也不可能贴篇论文,可信程度也就难免低下了。

但是,找到了“丹川退叟”、“竹林吟叟”名曰“李洵”的线索,查询历史文献上的李洵,也就是一个非常简单、只要有时间就能翻阅故纸堆的小事了。

事是小事儿,搞新闻的,总是被时间赶着跑、总是难有时间翻查史籍。

只好借助互联网,瞎搜乱索。网上史料难免错讹,大体却是可信的。

韩维《寄致仕李洵大夫》,“碧峰当户见全真”隐喻“竹林”,指向修武,当是没有问题的。

那么,历史文献中的李洵,到底是不是修武人、怀州人呢?

《皇宋通鉴长编纪事本末·卷第一百零七》云——

“绍圣(1094年~1098年)初,蔡确母明氏有状诉邢恕云——梁焘尝对怀州致仕人李洵言:‘若不诛确,则于徐邸(徐王官邸)安得稳便(似乎异志存焉——记者注)?’朝廷封其状,不为施行。刘唐老、文及甫事作(事发),蔡渭告章曰:‘唐老等何足治,曷不治梁焘?’遂检明氏状进呈,于是并付蔡京、安究治。”

《续资治通鉴长编·卷四百九十四·元符元年(1098年)》云——

“……诏三省(通常指门下、中书、尚书三省;元元年,改为三省共同议事,奏请取旨,分省治事行下,习惯上被称‘三省’)于都堂召问。先是,(三省言奏)蔡确母明氏言,梁焘尝与怀州致仕官、朝散郎李洵言,朝廷若存蔡确,则于徐邸安得稳便。洵愤疾之(梁焘),具以告邢恕及洙(尚洙)。诏

令恕祥具以闻,仍召问洙及洵。洵辞疾不至。诏洵限指挥到日,画时供析诣实(如实交代)……后十三日,三省言:据洵奏,与洙所供析(交代的事实),大意不殊,惟小有差互;再审洙,亦无异辞;虑洵以岁月久,记忆未真。诏以二状,令洵审记因依,及有无往复语言,奏(三月十七日事)。洵寻以忧死,确母牒诉不已……(尚洙、李洵事,实录先于绍圣四年八月十六日略见之;元符元年三月初三日、初四日、十一二日,凡三次备载,语意重复,今并入初三日。惟绍圣四年八月十六日,并元符元年五月四日,仍依实录,存其首尾。按《王岩叟集》有奏乞李洵落致仕云:‘洵安恬以洁,端愿而文。守义不回,得古人之操,养心寡欲,有高士之风。退休已及七年,而今年未逾六十,闭门研经,愈久弥厉。’若如岩叟所荐,则洵安得与邢恕共为诬谤?实录云:洵忿梁焘言,故以告恕及尚洙,恐是明氏增饰之辞。洵辞疾不至,又以忧死,亦可见其情状也。邵伯温云:尝见王 、尚洙、李洵于邢恕所,皆妄人也。则固然矣,洙未可知,洵更当考。”

元符元年(1098年),李洵“寻以忧死”、“又以忧死”,何来崇宁四年(1105年)“竹林吟叟”是“丹川退叟”,是李洵?

其实,鬼才相信“守义不回,得古人之操,养心寡欲,有高士之风”的李洵,会因一个党争案,立马“忧死”。