-

没有记录!

敦煌吐鲁番文献的启迪:文明因融合而精彩

2015/9/21 16:28:12 点击数: 【字体:大 中 小】

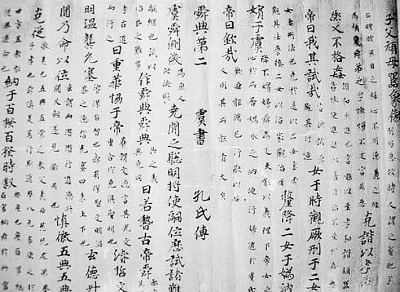

图为1900年发现于敦煌莫高窟藏经洞的《尚书》(局部) 资料图片

在“一带一路”建设中,“民心相通”是一项基础性工程,也是制约政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通能否成功的重要因素。丝路沿线国家国情差别较大,历史文化各异,现实诉求不一,怎样才能更好地以丝路精神为纽带,把分属不同文明国家和地区的人民紧密团结起来,真正形成休戚与共的命运共同体?这无疑是一个充满挑战的问题。美国学者亨廷顿提出的“文明的冲突”理念,在西方世界根深蒂固,影响巨大。按照这种西方中心视角的理论,丝路沿线国家间的深度认同与持久合作几乎是不可能的。然而,在研阅丝路文明重要遗存敦煌吐鲁番文献时,我们却时时可以感受到不同文明和谐共存、交流融合的脉动。作为历史文物,数以万计的敦煌吐鲁番文献是不同文明互鉴融合的有力证据。

从世界角度看,敦煌吐鲁番文献是丝绸之路沿线东西方文明碰撞融合的典范。敦煌自汉代以来一直是一座国际城市。当时的敦煌,中外商人相望于道,络绎于途,是东西方的贸易中心和商品中转站。古代商人也是文化的使者,扮演着异域文明和多元文化传播者的角色。敦煌、吐鲁番自然而然成为中外文化交汇之地。通过这条狭长而神奇的丝路走廊,东西方文明进行了长期的对接与交流。正如季羡林先生所指出的:“敦煌和吐鲁番这两个地方都是丝绸之路上的重镇,而丝绸之路又是古代东西文化交流的大动脉……世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”数量庞大的敦煌吐鲁番文献,就是这种交流交汇的实物见证。据不完全统计,敦煌文献总数近7万号,吐鲁番文献总数约3万号,分藏于中、英、法、俄、德、日、美等国。其中,汉文写卷占绝大多数,还有不少吐蕃文、佉卢文、粟特文、突厥文、梵文、于阗文、龟兹——焉耆文、吐火罗文、回鹘文、希伯来文、叙利亚文等文字的文献,涉及多个国家多种久已失传的民族古文字。如此众多民族古文字文献集中发现于敦煌和吐鲁番,充分体现出东西方文明沿着丝绸之路而接触、交汇直至融合的真情实景,具有重要的历史文化意义。

翻开敦煌吐鲁番文献,展现在我们眼前的是一幅幅东西方文明和谐共存、交流互鉴的生动图景。其中一个突出表现,便是不同宗教的包容共存。当时丝路沿线流行的种种宗教信仰,几乎都在敦煌吐鲁番文献中烙下了深深的印记。除了蔚为大观的汉文、藏文、西夏文、回鹘文、蒙古文、梵文佛教典籍,也不乏祆教、景教、摩尼教等源自西亚地区的古代宗教文献。比如在莫高窟北区石窟中,出土有叙利亚文书写的《圣经·旧约》残叶(B53:14号)。据该残叶开头保存的回鹘文韵诗,可知原卷属于元代回鹘景教徒所有。这件珍贵的叙利亚文文献与敦煌藏经洞出土的唐代景教汉文写卷交相辉映,都是景教在不同历史时期沿丝绸之路进行传播的最好见证。而一些双语并存的宗教文献,往往蕴含着丰富的历史信息。比如吐鲁番地区出土有大量《金藏》本汉文佛经残叶,不少残叶的天头、行间都带有回鹘文批注。据学者研究,上述《金藏》本佛经有相当一部分是回鹘商人从燕京弘法寺舍资请印的。这说明元朝时新疆地区虽然逐渐趋向伊斯兰化,但仍有许多回鹘人保持着传统的佛教信仰。凡此种种,文明的交融多姿多彩,琳琅满目。可以毫不夸张地说,敦煌吐鲁番文献不仅属于中国,也属于世界,是丝路沿线国家共同历史记忆的重要组成部分。

从中国本土角度看,敦煌吐鲁番文献是华夏文明内部多元文化和谐共生的结晶。华夏文明的融合既包括汉文化与各少数民族文化的交汇、融合,也包括汉文化自身各种思想潮流的调适、整合。以敦煌而论,地处西北边陲,是“华戎所交,一都会也”,特殊地理位置造就了敦煌独特的人文环境。在这里,汉文化与少数民族文化和谐发展、相互借鉴、共同繁荣。比如敦煌文献中保存有翻译成吐蕃文的《尚书》写卷和《春秋事语》写卷,以及出自唐代翻译大师吐蕃僧人法成的汉、藏文经卷,堪称汉、藏文化交汇融合的难得佳证。关于汉文化自身的融合,一般认为,汉文化的主流是儒、释、道三家。历史上儒、释、道三家互相排斥,有时斗争还很尖锐。但自唐王朝一统天下,作为当时世界上最先进的物质文明和精神文明的引领者,大唐君王以宏大的气魄,大量接受外来文化,倡导不同宗教和谐共生,于是,儒、释、道逐渐从三教争衡趋向三家融合。这种融合在敦煌文献中有着特别鲜明的反映。如唐玄宗身体力行,“御注”的儒、释、道三教代表性经典《孝经》《金刚经》《道德经》注本在敦煌文献中都有发现。又如敦煌文献中保存有一部名为《真言要诀》的佚书,对于研究唐代民间三教融合的世俗思想具有重要价值。特别值得注意的是,敦煌作为佛教传播的重镇,敦煌文献作为寺庙藏书,佛教文献固然是其中的主体,但同时也保存着许多儒家、道家经典,藏经洞出土的一些《道德经》唐写本甚至出自僧人之手,而许多儒家经典则原本属于敦煌当地寺庙开设的寺学所有。我国敦煌学研究的开拓者之一姜亮夫先生指出,儒、道二家的经典在敦煌寺庙中受到如此重视,“这是一个矛盾,可又是统一的,统一在文化的统一之上”,三教融合的思想趋势使得中国的“文化根基是在国本、国骨上稳稳沉沉地扎了很深的根,这是个很大的特色,唐以后大概也跳不出这个圈子”,足见这种影响的深远程度。

从中古时期社会阶层角度看,敦煌吐鲁番文献是这一时期雅俗文化含容并包的珍贵遗存。远自先秦,中华文化便渐有雅、俗之别。雅文化与俗文化,本相依相生、相辅相成,合之两美,离之两伤。然而长期以来,俗文化被统治阶级所鄙弃,难登大雅之堂,许多反映俗文化面貌的书籍得不到应有的重视,故而旋生旋灭,往往湮没于历史的长河之中。敦煌藏经洞发现的重要意义之一,便是几乎以完整的形态开启了一座反映唐代前后文化面貌的百科图书馆。其中不仅有后代读书人耳熟能详的雅文化书籍,诸如《尚书》《文选》《玉台新咏》等,更有数量至夥、几乎以原生态形式保存下来的俗文化写本,比如最早的词集《云谣集》,失传已久的古代讲唱文学作品“变文”,白话诗集《王梵志诗集》以及流行于民间的识字课本《开蒙要训》等。这些珍贵的俗文化文献,更真切地展示了普通百姓的生活面貌和思想意识,是研究中古时期各阶层社会文化生活最可宝贵的第一手资料。日本汉学家内藤湖南曾提出著名的“唐宋变革论”,其中在文学领域,他认为白话体的市民文学在宋代以后日益占据重要位置。倘若我们要寻找这一文学变革的端倪,便不能不追溯至敦煌文献中的俗文学宝库。尤其值得注意的是,雅、俗文化在敦煌文献中并非截然对立,而是存在着密切的渗透与融合。比如久已失传的晚唐著名诗人韦庄创作的长篇叙事诗《秦妇吟》,伴随藏经洞的发现而重见天日。这首有唐代第一长诗美誉的作品,堪称雅俗文化融合的典范之作,它虽然出自文人之手,但继承了白居易体的优点,语言通俗易懂,主题深切沉痛,具有非凡的艺术感染力,在晚唐五代时期脍炙人口,甚至被当作敦煌寺学学生的教本(P.3381号),可见其流传之广。雅俗文化的融合,精英文化与大众文化的转化,是社会主义和谐社会建设的重要一环,在敦煌吐鲁番文献中也可以获得许多有益的启迪。

总之,敦煌吐鲁番文献固然数量庞大,内容各异,但文化的交汇、文明的融合绵延千载,一以贯之,是一条亘古不变的主线。其中既涉及东西方文明的汇聚,也涉及华夏文明自身的融合以及雅、俗文化的互相渗透。凡此种种,足以证明丝路各文明之间的接触并不会必然导致“冲突”,反而会因相互的融合而注入新鲜的活力,进一步推动沿线地区的多样化发展,不同文明将因融合而更显精彩。今天在“一带一路”建设推进的过程中,我们应该大力弘扬不同文明和谐共存、交流互鉴的丝路精神,力争从理论高度提出富于中华文化特色和体现中华民族价值观的“文明的融合”的观点、学说,进而提升国际丝路学领域的发言权与话语权,为“一带一路”建设的稳步实施提供强大思想动力。

(作者为国家社科基金重点项目“敦煌写本文献学通论”负责人、浙江大学教授)

- ·敦煌地质公园入选世界地质公园网络名录

- ·敦煌文献回归的新时代

- ·浅谈敦煌遗书印文的印风特点

- ·“数字敦煌”项目探路“全球共享”模式

- ·200余位专家在敦煌探讨数字化手段保护传承文化

- ·访古识香——浅谈中华传统香文化

- ·敦煌壁画、文献记载七夕习俗:乞子、求良缘

- ·从敦煌壁画中找回雄健之风

- ·探寻敦煌壁画的原貌

- ·敦煌研究院探索微生物等技术“诊疗”病害壁画

- ·敦煌研究院披露一批古代端午节民俗壁画及文献

- ·甘肃集中展示“数字敦煌”等一批文物保护成果

- ·敦煌研究院所藏300余件敦煌文献完成联网登记

- ·敦煌旅游的嬗变:传统景致呈多维“表情”

- ·敦煌文献整理:从各立规矩到有章可循

- ·敦煌莫高窟游客参观洞窟增至12个 含1个特级洞

- ·守护敦煌艺术宝藏,传承人类文化遗产

- ·丝绸之路音乐文化展开交流 河南博物院在敦煌主

- ·球幕电影展现敦煌莫高窟的艺术魅力——《梦幻

- ·美英等多国专家齐聚甘肃 感受“移动敦煌”魅力

- ·敦煌莫高窟保护由“抢救”转入“预防”

- ·得偿学术夙愿 伊维德与敦煌“亲密接触”

- ·为文化财产返还刻下“敦煌印记”

- ·敦煌莫高窟保护利用工程竣工 现代数字技术展现

- ·为文物返还刻下“敦煌印记”

- ·《敦煌宣言》:关注考古文物的保护与返还

- ·敦煌石窟保护七十载:文化感召下的坚守

- ·敦煌研究院院长:莫高窟"搬"出来才能活起来

- ·樊锦诗对话王志谈敦煌文保:用高科技提供个性体

- ·国家典籍博物馆开馆试运行 或展出敦煌遗书