1900年6月22日,一个偶然的机会,敦煌莫高窟第17窟经道士王园箓之手打开,数万件写本文献及一批珍贵的文物被发现。这批以魏晋至宋初手写本为主体的文献数量之多、价值之高,使世界学术界为之震惊,并迅速形成了一门国际性的显学——敦煌学。

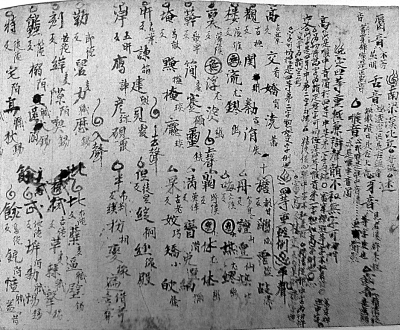

由于种种原因,学界并没有对敦煌写本的风格、特点进行系统全面的研究,仍习惯于用刻本的特点去看待写本,因而整理和研究不免有所隔阂和误解。其实,写本文献与刻本文献的区别很大。宋代之后,由于印刷术的广泛应用,刻本文献成为传世文献的主体,而写本文献逐渐淡出学术的视野。敦煌文献作为古代写本最为丰富的实物遗存,与刻本文献内容、格式被定型化不同,大都出于一个个单独的个体,千人千面,本无定式,即使是那些前人传下来的古书,在传抄过程中,抄写者往往会根据当时抄书的惯例和抄手自己的理解加以处理,从而使写本的形制、字体、内容、用词、用字、抄写格式等呈现出不同的面貌,都会带有时代和抄写者的独特印记。这种情况给古代写本文献的释读、整理、研究带来了许多困惑,也容易引起研究者之间的歧见。

张涌泉撰写的《敦煌写本文献学》的出现适逢其时。作者以目前所见近七万号敦煌写本为主,杂以吐鲁番出土写本,对敦煌写本的语言和抄写体例进行了系统全面的归纳和总结,构建了敦煌写本文献学的完整理论体系,填补了这方面的空白,为敦煌写本乃至吐鲁番文书、黑水城文献、宋元以来契约文书、明清档案等手写文献的整理研究提供了系统的理论指导和可供具体操作的校读范例,使敦煌文献的整理校勘从各立规矩上升到有章可循的高度,堪称古代写本学的奠基之作。

该书的“绪论编”在对百年敦煌文献整理的成绩进行回顾的基础上,充分肯定写本文献在中华文明传承中的地位,指出构建写本文献学的重要性,并对敦煌文献的写本特征作了简要的梳理和归纳;“字词编”则对敦煌文献的字体、语言、文字、异文等语言文字现象作了全面的介绍,指出敦煌写本篆隶楷行草并存,异体俗字盈纸满目,异本异文丰富多彩,通俗文学作品、社会经济文书、疑伪经等写本有大量“字面普通而义别”的方俗语词,它们既为语言研究提供了大量鲜活的第一手资料,也为敦煌文献的整理设立了一道道障碍,扫除这些障碍是敦煌写本整理研究最基础的工作;在“抄例编”,作者对敦煌写本本身的正误方法、补脱方法、卜煞符、钩乙符、重文符、省代符、标识符等符号系统及抄写体例作了全面的归纳,并通过列举大量实例,指出了解这些殊异于刻本的书写特例,是敦煌写本整理研究的重要一环;最后的“校理编”,从缀合、定名、断代、辨伪、校勘五个基本环节入手,指出由于种种原因,以往的敦煌文献整理,多是挖宝式的,缺少整体的关照和把握,现在随着资料条件的改善,应该让位于全方位的、系统的、全面的整理,努力推出一批高质量的集大成之作。

以例读书,是乾嘉学派治学的一大法宝,其理与西方历史语言学有异曲同工之妙。《敦煌写本文献学》正是通过敦煌写本“义例”的钩稽和归纳,试图创建“敦煌写本学”的完整理论体系。该书既有敦煌写本语言和书写特例的钩稽和归纳,又有敦煌文献整理实践经验的提炼和总结,涵盖了敦煌写本学的方方面面,而又条分缕析,精细入微,达到宏观研究与微观研究的统一。书中所列举的敦煌文献语言文字现象,所揭载的敦煌写本抄写特例,所总结的敦煌文献整理实践经验,不仅对敦煌文献的校读,而且对其他写本文献的校读以及传世刻本文献的整理,都有举一反三、金针度人的作用。作为作者30多年敦煌文献整理实践经验的结晶,书中所列举的大量实例,大都是作者从敦煌写本及其整理著作中钩稽所得,凡所论列,不仅明其然,而且力图明其所以然,不仅充分总结了前人的研究成果,而且多发前人所未发,纠正了前人的大量校读错误。为撰写本书,作者调查研读了绝大部分的敦煌写本及相关整理著作,同时又与其他写本及刻本文献进行比较,明其异,穷其变,上串下联,追源溯流,相关的研究资料网罗无遗,使全书论述建立在坚实的客观材料的基础之上。

正如作者在此书中所说,除敦煌写本外,20世纪以来发现的吐鲁番出土文书、黑水城文献、宋元以来契约文书、明清档案等,都是与刻本不同而与敦煌写本文献相近的手写文本,如若拓而广之,在充分掌握相关资料的基础上,撰写一部涵盖所有手写纸本文献的“写本文献学”,既是必要的,也是可能的。这样,在中华文明的传承序列中,继金石学、简帛学之后,刻本学之前,加入“写本学”,可谓存亡接续,厘然有序。据我所知,除继续敦煌吐鲁番写本文献的深入研究外,张涌泉对其他手写纸本文献资料的搜集也正在进行,一部全面的、更长时段的中国写本文献学专著将会在不久的将来面世。跂予望之。

作者:赵和平(作者为首都师范大学特聘教授)