-

没有记录!

张仲景是如何成为“医圣”的?

2014/12/24 10:49:02 点击数: 【字体:大 中 小】

“医”在古代,尤其是宋以前,作为一种技术性的职业,向被视为“巫医乐师百工”之流。不过宋以后,由于朝廷一度对医学给予了较多的重视,儒医阶层日渐兴起,医者开始努力向儒靠拢,展现自己亦医亦儒的身份性格,并进而通过“良医良相”这样的说法,来与儒相比附。与此同时,随着印刷术的发明和不断推广,知识的传播越来越依赖文本,中国医学的发展也越益进入一个文本化的世界。这些使得宋以后,医者有了较多的机会进入文本世界,成为文人关注、讨论以及用来比附儒者的对象。这样一来,医者在文本世界中被推崇乃至圣化也就有了现实的条件和可能。

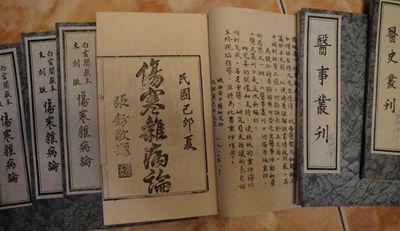

实际上,医界人物被尊崇和圣化,也几乎都是宋以后之事。就张仲景而言,在宋以前,由于正史无传,其少量事迹散见于部分医书,少闻于世。其著作虽经晋太医令王叔和编次,但仍散乱零落,往往以“张仲景方”之名流传,影响有限。不过其命运在宋代出现了关键性的转折,宋朝廷对医学相对重视,对医书的整理刊刻投入了大量的人力物力。治平二年(1065年),由孙奇、林亿等校订的《伤寒论》刊刻出版。该书的出版,引起了当时学界的极大关注,不仅伤寒学日渐兴起,张仲景也开始不断被尊崇。

圣化张仲景的滥觞,应为宋代著名伤寒学家许叔微在《伤寒百证歌》(1150年)的序言,其言:“论伤寒而不读仲景书,犹为儒不知本有孔子六经也。”稍后金朝名医成无己在成书于1156年的《伤寒明理论》中说:“惟张仲景方一部,最为众方之祖……实乃大圣之所作也。”隐涵之意即张仲景是大圣。三十年后,著名医学家刘完素在其名著《素问玄机原病式》的序言直接称呼仲景为亚圣:“夫三坟之书者,大圣人之教也。……仲景者,亚圣也。虽仲景之书,未备圣人之教,亦几于圣人。”刘完素这里所言,似乎还不是说他乃医中亚圣,而是他特别推崇仲景之书,乃医家经典,医家虽无法与儒家至圣等量齐观,但亦可权称为亚圣。

12-13世纪乃是张仲景被圣化的开始阶段,一些医者通过与儒的比附来将其圣化。不过当时他的地位尚未定于一尊,与明清以后医界王者地位仍有相当的距离。尽管如此,仲景在医界的圣化格局已初步奠定。而在此后的数百年中,似乎少有人在名号上进一步尊崇他,直到16世纪中期,才又兴起新一波的尊崇和圣化运动。

这新一波的运动肇端于李濂的《医史》(刊行于1546年)。李濂在《医史》中为张仲景立传,沿用刘完素“亚圣”的说法,但侧重的是其在医学界的位子,称之为“医中亚圣”。随后,新安医家徐春圃在成书于1556年的《古今医统大全》中首次直接称其为“医圣”,其言:“张机,字仲景,南阳人,受业张伯祖,医学超群,举孝廉,官至长沙太守。……凡移治诸证如神,后人赖之为医圣。”紧接着,多部医书在叙述仲景时都出现了“后世称为医圣”的说法。根据笔者的考证,这一说法可能来自于新安人程伊有关医史人物传记的著作(1550年前后成书),正好与同乡徐春圃的“后人赖之为医圣”之说相呼应,从而在医界确立了张仲景的“医圣”名号。

在这一波圣化运动中,众多医家为张仲景加封名号时,与此前以儒相比附不同,侧重于突出其在医界中的地位。与此相伴随的,则是仲景在医界独尊地位逐步确立。这时人们在评论仲景时,也不再局限于伤寒学,而是认为就整个医界来说,他也具有无比崇高甚至独尊的地位。

生平事迹的层累造成

张仲景正史无传,甚至未曾留下片言只语,其事迹主要散落在一些医书中。今日可见最早的介绍其事迹的文献为治平二年(1065年)校正医书局整理刊刻该书时由高保衡等所作的序言:“张仲景,《汉书》无传,见《名医录》云:南阳人,名机,仲景乃其字也。举孝廉,官至长沙太守。始受术于同郡张伯祖,时人言,识用精微过其师。”

这一介绍注明源自《名医录》,《名医录》为唐代甘伯宗所著,现已亡佚,不过一般认为其基本内容保存在南宋李杲的《医说》和周守忠的《历代名医蒙求》中。若对照这三种文献,可以知道,虽然文字稍有出入,但基本信息并无二致,同时也让我们知道,这些信息源于《何顒别传》及《甲乙经》、《仲景方论序》等书。这段文字虽然简短,但张仲景生平的基本内容则已大体该备,籍贯、名与字、功名官职、医学师承与成就等信息一应俱全。其中的大多信息,从今日尚存的书籍中均能找到依据,惟举孝廉和官至长沙太守等内容,在留存至今的宋以前的文献中,找不到任何蛛丝马迹,以致造成了一场至今仍争讼不休的学术公案。但不管怎样,宋人的这些表述,已经成功地构建了仲景基本的生平事迹。

此后人们谈论张仲景的生平事迹时,相关的表述语辞或有不同,但内容大抵不出该范围。直到16世纪中期,随着第二波尊崇和圣化运动的兴起,张仲景的生平事迹才得到进一步的丰富。

李濂《医史》第一次为张仲景做了一个较为完整的传记。他所做的补传,除了少量自己的评论外,基本都是有所本的。不过有些是在一定依据基础上的发挥。这比较明显地体现在下面这句话中:“探赜钩玄,功侔造化,华佗读而善之曰: 此真活人书也。 ”

这段表述最初来源于《后汉书》和《三国志》中的“华佗传”,其中谈到:“佗临死,出一卷书与狱吏,曰: 此可以活人。 吏畏法不受,佗亦不强,索火烧之。”从中可以很清楚地看出,华佗说“此可以活人”是指他自己的书,而与《伤寒论》无关。将这两者关联起来的,乃是孙奇在为新刊刻的《金匮要略》作序时所作的一个假设性的推论:“臣奇尝读《魏志·华佗传》云:出书一卷曰 此书可以活人 。每观华佗凡所疗病,多尚奇怪,不合圣人之经。臣奇谓活人者,必仲景之书也。”而张蒇在政和元年(1111年)为朱肱的《类证活人书》作序进一步引申道:“华佗指张长沙《伤寒论》为活人书,昔人又以金匮玉函名之,其重于世如此。”孙奇假设性的推论至此已经变为事实,而李濂进一步将这一“事实”情景化,并成为后人为仲景立传必引的“史实”。

由此可见,通过李濂的补传,不仅张仲景的事迹变得更为丰满充实,其形象也愈见光辉。从而为仲景的进一步被推崇和圣化提供了重要的素材支持。

此后,至19世纪中期,著名的伤寒学家苏州陆懋修再次为仲景做传,该传较李濂之传增加的部分,除了较多自己的议论外,主要是对仲景医学主张的陈述和议论,关于生平事迹,较李传并无实质性增加。不过增加了一些润色之词而已,比如在述其“举孝廉”后,言“在家仁孝,以廉能称”。

进入民国后,开始有更多的人为张仲景做传,其中最著名的为黄谦的《医圣张仲景传》。相较于李传和陆传,黄传内容更为丰富,采集的资料也更广,正文的内容虽然不比陆传多,但他为自己的每一条论述都注出了文献依据。这一传记除了让仲景作为医圣的事迹更加完整外,也通过完整列出“史源”而使其所传仲景事迹更为可信,也更符合现代学术的要求。这样,就为现代人更多、更多样地铺陈、演义仲景提供了基础。

祠祭的出现与演变

在中国传统社会,大凡受到尊崇的名人,都会进入官方的祀典或成为民间的祀神。在16世纪中期医界兴起第二波圣化仲景运动之时,仲景也开始进入官方和民间的祭祀体系,但尚未成为祭祀的主神,更没有祭祀他的专祠。这种情况直到清代,随着医圣祠和张公祠的出现才发生改变。

南阳医圣祠是与张仲景墓同时建立的,经过大体如下:崇祯元年(1628年)四月,河南兰阳诸生冯应鳌偶感伤寒,病势危殆,幸有仲景显灵,在梦中为其愈疾,并托其去发现和保护自己早已湮没的墓。病愈后,冯应鳌前往南阳搜寻古迹,果然找到了三皇庙,并在庙中看到了与梦中所见一样的塑像。并进一步寻找,得悉庙后有古冢,碑记已在明初为人毁坏,而地为贡生祝丞的菜园。但祝家人并不相信他所言,所以只好记录位置离去。

后四年,据言祝家在菜园中掘井,果然挖到石碣,因有异常,惧而封之。又十余年,顺治五年(1648年)冯应鳌被派往叶县担任训导,叶县地属南阳,故有意谋求恢复仲景之墓,恰又获得仲景的同姓,时任南阳府丞张三异的支持,并获园地主人等当地人士的慷慨捐助,遂于顺治十五年(1658年)修复仲景之墓,并建祠三楹于墓后,“重门殿庑,冠以高亭,题曰:汉长沙太守医圣张仲景之墓”。

冯应鳌等人通过灵应故事来消解新创“古迹”的突兀,并赋予其历史性,不仅让仲景的史迹更加完整丰满,也让后人因为其有与医圣地位相匹配的祠祭,而进一步固化其医圣的印象和形象。

除此之外,在被认为其任职之地长沙,继崇祯《长沙府志·郡职篇》将其列入后,乾隆长沙府志进一步记载了专祀他的“张公祠”。张公祠的建立乃是地方官府的行为,尽管费用主要来自民间,可见对他的尊崇已经进入官方体系。不过另一方面也应看到,张公祠建立后,香火应该并不旺盛,缺乏自我维持的能力,以致屡建屡废,至今已遭废弃。故而可以说,仲景在所谓的任职地的民间,作为医圣的他并没有较广泛的认同。