精彩推荐

热点关注

专题推荐

-

没有记录!

热点排行

- 1、北宋官瓷:紫口铁足 绝响天下

- 2、北宋官瓷:中国青瓷艺术的最高成就

- 3、让汴绣在法制春风中飘扬

- 4、朱仙镇木版年画魅力夺人

- 5、千年古刹相国寺

- 6、汴绣渊源

- 7、"针灸穴位碑"残石拓片(北宋)

- 8、(刺绣)开封汴绣

再说钟楼鼓楼

2013/4/12 9:38:49 点击数: 【字体:大 中 小】

敲钟击鼓作为一种文化现象,在我国已延续了数千年,钟为八音金之属,鼓为革之属,鼓在商代已经出现,钟则至迟出现于周。钟楼、鼓楼是钟鼓文化发展到一定阶段的产物,从文献上看,钟楼、鼓楼这一独特的建筑形式,大概肇始于汉、中兴于唐、鼎盛于明。由于它处于城市的中心位置并具有高大的建筑规模,故常被视为城市的标志性建筑而完好地保存下来(开封情况则当另说)。

开封乃中原的通衢大邑,钟楼、鼓楼的建设历来为官员所重视,闻听我市准备复建鼓楼,钟楼、鼓楼的历史渊源引起了多方关注。在此,笔者也欲对汴城钟楼、鼓楼建于何时,晨钟暮鼓还是晨鼓暮钟以及钟楼、鼓楼所在位置等几个问题提出一些看法,以求教于方家。

晨鼓暮钟与晨钟暮鼓

现在一般的常识都认为是早晨敲钟而晚上击鼓,即“晨钟暮鼓”。但这并非是亘古不变的定式,从文献来看,由东汉到南朝的刘宋,一直是“晨鼓暮钟”,直到南北朝的南齐时期,才开始出现“晨钟”。

东汉蔡邕的《独断》中记载:“鼓以动众,钟以止众。夜漏尽,鼓鸣即起;昼漏尽,钟鸣则息也。”(《蔡中郎集》卷一)漏即漏壶,古代滴水计时的器具。这句话就明白地表明当时实行的是“晨鼓暮钟”。另外,东汉安帝(刘祜)永宁年间曾下诏:“钟鸣漏尽,洛阳中不得有行者。”(李善注鲍照《放歌行》引崔元始《正论》)也表达了相同的意义。钟鸣后禁止百姓上街活动,其实就是实施夜禁(夜间戒严)。

直至南朝刘宋时期,依然沿用晨鼓暮钟的报时模式,如当时诗人鲍照的《放歌行》中就有“日中安能止,钟鸣犹未归”的诗句,指白天工作繁忙不能安歇,就是晚上钟楼上的钟声都响起了,但官员们依然在忙碌。由此可知,当时的钟鸣依然为暮钟。

一般认为“晨鼓暮钟”变为“晨钟暮鼓”发生在南北朝时期,《南齐书·皇后列传》记载:“宫内深隐,不闻端门鼓漏声,置钟于景阳楼上,宫人闻钟声,早起装饰,至今此钟唯应五鼓及三鼓也。”在南北朝时期“晨钟”也许还只是尝试性的应用,但在唐代“晨钟暮鼓”的模式已经确立。

如刘禹锡的《阙下待传点呈诸同舍》中“禁漏晨钟声欲绝,旌旗组绶影相交”;温庭筠的《题望苑驿》中“景阳寒井人难到,长乐晨钟鸟自知”之句。两处“晨钟”都表明:唐代已经确立了清晨敲钟的模式。另外,贾岛《早行》中“远山钟动后,曙色渐分明”,《送皇甫侍御》中“晓钟催早朝,自是赴嘉诏”,戴叔伦《晓闻长乐钟声》“汉苑钟声早,秦郊曙色分”,岑参的《奉和中书舍人贾至早朝大明宫》中“金阙(锁)晓钟开万户,玉阶仙仗拥千宫”之句,都证明唐代是“晨钟”,有别于从东汉至刘宋的“暮钟”。

关于唐代是否为“暮鼓”,李咸用《山中》“朝钟暮鼓不到耳,明月孤云长挂情”一句给了我们启示。另外,白行简(白居易之弟)所写唐传奇《李娃传》中也有关于“暮鼓”的记载:“久之日暮,鼓声四动……姥曰:‘鼓已发矣,当速归,无(勿)犯禁!’”此句中,除点明日暮时击鼓外,还指出了“禁”的问题,和前文东汉安帝诏书中“不得有行者”的意义一样,此处也指“夜禁”。薛用弱的《集异记》裴通远中有“夜鼓将动……若步履不逮,惧犯禁”的记载,此处犯禁之禁亦指“夜禁”。唐时夜禁以鼓为限,鼓声起则都市行人绝(《历代社会风俗事物考》)。

“晨钟暮鼓”的模式由宋代所继承,如欧阳修在《庐山高》中写道:“但见丹霞翠壁远近映楼阁,晨钟暮鼓杳霭罗幡幢”,陆游《短歌行》中“百年鼎鼎世共悲, 晨钟暮鼓无休时”等诗句都是明证。

晨鼓暮鼓

在古代报时模式中,可能还存在有一段早晚均击鼓的阶段,《唐律疏议》卷二十六“犯夜”一条中“五更三筹,顺天门击鼓,听(按:允许)人行。昼漏尽,顺天门撃鼓四百槌讫,闭门。后更击六百槌,坊门皆闭,禁人行。违者笞二十”。可知,早晚开闭城门皆击鼓。《旧唐书·职官志》中有“城门郎,掌京城皇城宫殿诸门启闭之节……候其晨昏击鼓之节而启闭之”。唐朝诗人王贞白的《长安道》中“晓鼓人已行,暮鼓人未息”一句,也表明当时早晚皆击鼓报时。《新唐书·百官志》有“日暮,鼓八百声而门闭……五更二点,鼓自内发,诸街鼓承振,坊市门皆启,鼓三千挝,辨色而止”。其中“辨色”就是日出后万物颜色可辨,这时才能够停止击鼓。

东京钟鼓

北宋东京城的宫内应建有钟楼、鼓楼,但由于兵燹水患的破坏,其遗址尚未确定,有待于考古工作的进一步突破。

从文献上来看,宫内报时的钟楼、鼓楼最早出现于东汉末年曹魏统治中心邺城。《历代宅京记》卷十二“邺(下)”载:“外朝文昌殿,钟楼、鼓楼。”顾炎武注曰:“二楼在文昌殿前东西。”这是文献中所见最早的钟楼、鼓楼。

诸多文献均可证,北宋东京宫内也建有钟楼、鼓楼,如孟元老《东京梦华录》卷十载:“冬至前三日,驾宿大庆殿。殿庭广阔,可容数万人,尽列法驾仪仗于庭,不能周偏。有两楼对峙,谓之钟鼓楼。上有太史局生,测验刻漏,每时刻作鸡唱。鸣鼓一下,则一服绿者,执牙牌而奏之,每刻曰‘某时几棒鼓’,一时则曰‘某时正’。宰执百官,皆服法服。”《宋史·律历三》记载:“国朝复挈壶之职,专司辰刻,署置于文德殿,门内之东偏,设鼓楼、钟楼于殿庭之左右。其制有铜壶、水称、渴乌、漏箭、时牌、契之属:壶以贮水,乌以引注,称以平其漏,箭以识其刻,牌以告时于昼,契以发鼓于夜。”另外,《宋史·燕肃传》:“……尝造指南,记里鼓二车及欹器以献,又上莲花漏法,诏司天台考于钟鼓楼下。”

这些记载均是东京宫内建有钟鼓楼的证明。除此之外,在宋代宫廷内又有单独的禁钟为大内报时。《宋史·律历三》:“禁钟又别有更点在长春殿门之外,玉清昭应宫、景灵宫、会灵观、祥源观及宗庙陵寝,亦皆置焉。而更以鼓为节,点以钲为节。”

在宋朝还专设有钟鼓院(官署名),隶属司天监,元丰改制后,隶秘书省太史局。掌文德殿钟鼓楼击钟鼓以报更、报点及报时。夜击钟以报点,击鼓报更,昼则进时辰牌报时。钟鼓院设节级3人,直官3人,鸡唱3人,学生36人。

北宋东京城科学的规划、合理的布局深深影响了金、元、明、清各代。公元12世纪初,女真族建立金国,公元1149年完颜亮称帝,天德二年(1151年)下令将国都由上京迁至燕京。迁都之前完颜亮 “遣画工写京师(北宋东京)宫室制度,至于阔狭修短曲尽其数,授之左相张浩辈,按图以修之”(《三朝北盟会编》卷二百四十四)。另外,《钦定重订大金国志》卷三十三:“过门(即宣阳门)有两楼,曰文曰武。”文武即钟鼓楼。元大都的大明门、大明殿及左右两庑钟鼓楼组合方式与金中都应天门附近的建筑组合方式十分相近。从宋东京、金中都到元大都,其建筑模式一脉相承,同时文武楼之制被继承并延续下来了。

那么,宋东京里城之内有没有钟鼓楼呢?我们尚无法从考古发现中找到证据,但杨奂的《汴故宫记》(《汴京遗迹志》卷一引)却给出了重要的线索:“丹凤门北曰州桥,桥少北曰文武楼。”文武楼即钟鼓楼。州桥遗址位于中山路中段、自由路西口南侧,1984年在市地下管网改造工程施工中发现,笔者也曾参与发掘。比较明代钟鼓楼与州桥遗址的相对位置,可发现两者也符合“桥少北曰文武楼”的位置关系,那么,可推测:明代的钟鼓楼建在宋钟鼓楼的遗址上可能性较大。

钟鼓位置

将汉长安至明清北京等若干朝代都城相比较,其中的传承关系较为清晰。多数朝代的宫城都在端门之内,外朝以南建有钟鼓楼,两者往往左右分立,左钟右鼓(东钟西鼓),并配有相应的鸡唱之职。这是说宫城内的钟鼓楼,而对于寺庙来说,“寺之制度,钟楼在东”(《酉阳杂俎》续集卷五《寺塔记上》),可见其钟鼓楼的东钟西鼓位置也相对固定,少有变化。那么城市中的钟鼓楼是否也是东钟西鼓呢?

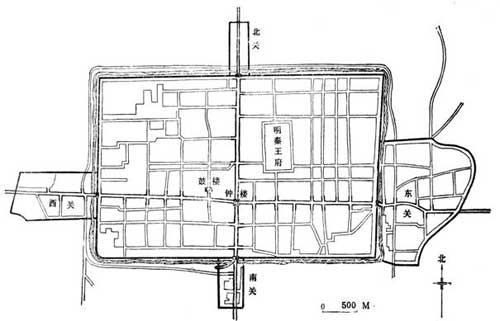

明清西安城平面图

这则主要依据城市的地域和规划建设。从文献记载和考古发掘来看,曹魏邺城和唐代长安城的钟鼓楼布局均为东钟西鼓,从现存的实物来看,西安明代的钟鼓楼也是东钟西鼓(见图)。尉氏县现存的宋代紫铜钟,也挂在县府的东侧。据笔者掌握文献记载来看:河南境内的城镇如洛阳、扶沟、滑县、淮阳、济源、西华、项城、新野等诸多城镇的钟鼓楼均是东钟西鼓。

那么,文献中对汴京钟鼓楼的位置是如何记载的呢?

杨奂《汴故宫记》(《汴京遗迹志》卷一引):“隆德(殿)之左曰东上阁门,右曰西上阁门,皆南向。东西二楼,钟鼓之所在,鼓在东,钟在西。”

《金史》卷二十五的记述与此大体相仿:“隆德殿左曰东上阁门,右曰西上阁门,皆南向。鼓楼在东,钟楼在西。”

《钦定重订大金国志》卷三十三《燕京制度》:“过门(即宣阳门)有两楼,曰文曰武。”

《历代宅京记》卷十六:“汴京制度,宣宗所迁,大概依宋之旧……入此门东西两井望见隆德殿,即宋垂拱殿也。殿庭中东一钟楼,西一鼓楼。”

以上几条文献均是记述金朝在汴的宫廷布局,而关于钟鼓楼位置的记述却不一致,第一、二条与第四条相左,第三条语焉不详。究竟哪种文献记载属实,目前尚难定论,有待于日后再探讨(故目前以其中任一文献为基石的推测都有很大的不确定性)。

《明史》卷七十四记有“漏刻博士定时以漏,换时以牌,报时以鼓,警晨昏以钟鼓”,“警晨昏以钟鼓”的记载说明晨钟暮鼓在明代已成定制,晨钟暮鼓的对应位置理应是东钟西鼓,这对于开封钟鼓楼早期布局的认识有所启益。

关于现存开封钟楼、鼓楼为何是“东鼓西钟”的模式,《光绪祥符县志》的记载给了解答该问题的重要线索,卷十四及卷二十三都记载了相同的一件事:“……后有巡抚某遘疾弗愈,因钟楼立于军门之右,为形家所忌,檄毁楼上一层。议钟鼓易位,改钟楼为鼓楼。卸钟时,钮忽绝,委地而碎,某不释然,竟改置,熔而另衅(按:‘衅’为古代血祭新制的器物。杀牲,用其血涂于器物缝隙中来祭祀。某文将‘衅’断句至下文,误),声不逮前钟。”有学者认为此段记述乃“子虚乌有”的“传说”,未免有些“疑古过甚”了。这段记载中,事件的起因、经过、结果关系紧密、表述详尽,定不会是无源之水、无本之木。另外,府志、通志、县志都是官方志书,历来均由一批饱经诗书的文人学者执笔,把一个“子虚乌有”的“传说”写入志书,岂不祸害后人、浪费笔墨。

责任编辑:C006文章来源:汴梁晚报 2011-7-30 作者:韩顺发

下一条:窑变之妙 ——我市藏家收藏的刘富安大师钧瓷作品鉴赏上一条:千年古刹相国寺

相关信息

没有记录!

著名人物

没有记录!

精彩展示

没有记录!

评论区