-

没有记录!

启功先生书法的得与失(2)

2013/9/13 17:02:09 点击数: 【字体:大 中 小】

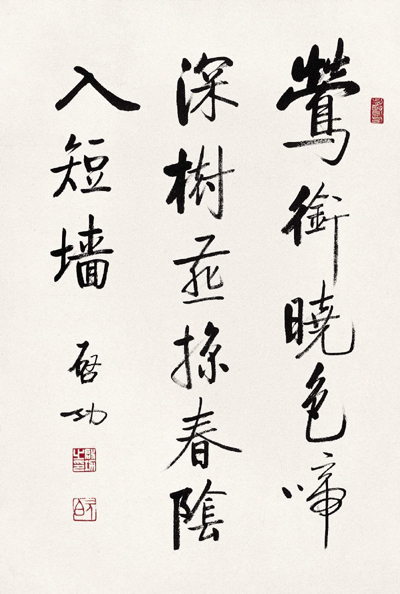

口头否定一个人的艺术成就是容易的,但真心佩服一个人的成就很难,这是问题的一面;另一面是,盲目地、浅显地赞美一个人的艺术成就很容易,真正清醒、深刻地批评也很难,这需要批评家目光如电的鉴赏力,更需要自由、宽容而不是虚饰、客套的学术空气。我听过几次启功先生讲话,他是名教授,没有架子,语气平和,但听来听去,却发现先生的思维总隔着一层没有参透的境界,没有在细微处流露出的深刻。浅显容易使人明白他说了什么,但如果就在这浅水里绕来绕去,没有机锋,只有笑话,没有思辨,只有印象,这就离学问家太远。与上世纪初国学的大学教授——如王国维、梁启超、梁漱溟那样宽博的气象比起来,启功先生的学问实在太“中学教师”化了。渊博如果只是驳杂的记忆仓库的话,是容易达到的,但我理解的渊博却是学问家的深度,甚至也不是钱钟书那种(T.S.艾略特的诗论是尽量化冗为简,层层深入;而钱钟书谈艺则是罗列,显得渊博,而这种渊博显然不敌藏书丰富的图书馆里的电脑检索更“渊博”)。学问的深度恐怕和个人气质有关,后天再怎么挖掘也不容易达到。启功先生的气质是太浅了些,那字一眼望去,一览无余,不拖泥带水似乎是优点,但过于追求干净利落也就没有了苍茫、浑厚、萧散可言了。做一个有点儿“汉族中心论”嫌疑的比喻,启功先生对中国书法的理解好比满人对中国文化的理解——如乾隆皇帝的诗歌,失于浅显。或曰元白(元稹、白居易)的诗也浅显,但也大有可观处,是的,但元白与李杜(李白、杜甫)境界毕竟不可比,何况此元白(启功的笔名)与彼元白比,也不类。

一个中学教师水平的书法家为什么享有很高的地位呢?主要与中国现代书法一段时期之式微有关。中国明清以降,从传统绘画、书法艺术上看,有一个从博大到肤浅,从崇尚天人合一、自然浑厚到媚美、市井、甜俗的趋向,可以从徐渭、石涛、八大的士夫、隐士派元气淋漓到吴昌硕、齐白石、潘天寿的市井气和刻意造作看出来。尽管黄宾虹、傅抱石是例外,但从总体上看,在近代中国美术领域中兴人物从传统文化中长出来的几率趋小了,使命落在了那些学习西洋美术的人身上,所以徐悲鸿、林风眠、刘海粟正逢其时。徐悲鸿等人的艺术具有中西合璧的开山意义,不过从书法上来看,徐悲鸿承继康南海的余波还有宽博大度的气象,但刘海粟书法已经难称其画名了,林风眠(乃至现代的吴冠中)没有在书法上用心。从此已经显示出,盛名的画家可以不必同时是书法家,这是宋元以来中国传统文人书画艺术史中未曾有过的现象。文人学者也呈现出其学问与书法不相称的倾向,康南海、梁启超都是大学者又兼大书法家,可到了陈寅恪、钱钟书这一辈,学问虽贯中西,书法却差得太远。陈寅恪书法虽不可观,但还未落俗格;而钱钟书对自己书法的扭捏似乎没有自觉,与人书每学古人手札的格式,使人怀疑其学问中论视觉艺术部分恐怕也不真懂。作为一个中国学者,对书法审美无感觉却可以对东方艺术有深的艺术修养,那是颇令人奇怪的。

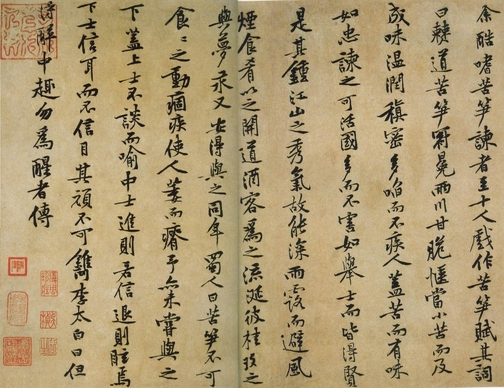

五四以后,传统的学习内容和方式在一定程度上遭到了否定,从美术上而论,西洋艺术及艺术理论虽然大量地被介绍进来,但与中国传统艺术的结合却在短时间内不能达到完美,中国古代的审美理想就出现了暂时的间断。1949年以后,隐士或有隐士风的学者已经逐渐敛迹了,独立的思想和独立的艺术品格越来越不合时宜,随着接受五四前国学教育的人士一个个去世,知书法的人也就越来越少,“文艺政策”是阶级性、大众化、通俗易懂,明确的政治功利性使传统文人书画的山林气、隐士风、文人气、书卷气都成了禁忌,于是浅露、直白、粗陋、做作之风盛行,中国近现代艺术发展出现了一段蒙昧主义时期。封闭时期之后虽出现了思想解放,然不仅中国文艺领域受文艺大众化思想的笼罩依然存在,而且由于书法家成长需要长时期的艺术积淀,这使它不能像其他艺术门类那样随着思想观念的转变而迅速出人才,于是对于少文化的官员和一般大众来说,启功的书法符合他们的“审美理想”,如此,平庸者有了表现自己的机会,启功先生就被推到了书坛首领地位。在中国文化经历浩劫而凋敝的时代,天才人物老的已经死亡,新的尚未诞生,借谚语所云——只能从矮人中选将军了。矮人中的将军,不仅是启功,其他几家也不过如此,比如以草书闻名的林散之其书法在表面的雅的掩饰下,却是时出俗笔。什么是俗?无底蕴的夸张取媚,浪费画面的空间,以无生气的混乱掩盖想象力的贫乏,就是俗。把王铎的万毫齐力的奔放、处处出人意料的生动、空间分割的奇构与林散之一味毫尖的擦蹭、墨法的玩弄(当然林散之受黄宾虹墨法论影响不无可取处)、结体的空疏对比,他们间的云泥之别可见时代书学的霄壤之变。对于封闭时代以后的大众,伟大的艺术家即使存在,大众也会嗤之以鼻,像谢无量的书法让大众理解是不可能的。况且天才是需要环境的,在“旧”社会可以产生弘一法师、马一浮、谢无量这样重量