-

没有记录!

杭州衙前项姓不与韩姓通婚 因韩信逼远祖项羽自刎

2015/4/4 18:19:18 点击数: 【字体:大 中 小】

清明,祭祀之日。这几日原本清冷的公墓周边,已经显现出人车喧闹的景象。如果在古代,除了扫墓,家中也会早早摆上祭祖的香案。

对于中国人来说,这是除春节之外的大日子,它体现了中国人的一种寻根文化乃至心灵寄托。

如果没有参加萧山项姓的圆谱仪式,因从小四迁而至故乡情节淡薄的我,不会体会到祭祖这种仪式,对于一个人、一个宗族甚至一个村庄的意义。如果将项氏作为中国千百姓氏中的一个普通样本进行观照,也许我们能看到一个家族的兴盛、瓦解与再凝结。

一场久违的典礼

延续一个家族的传承

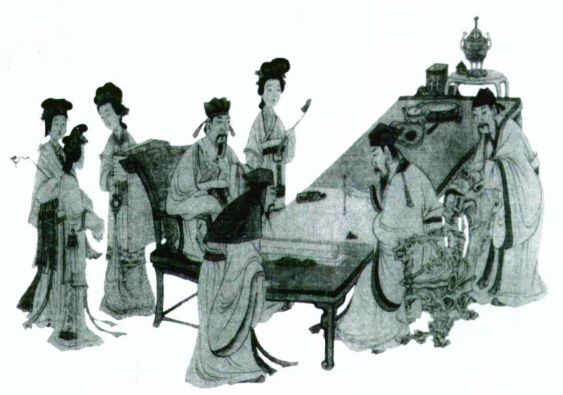

这个清明节,对于杭州萧山衙前的项姓族人来说,与往年有了点不一样的意味。至少,在祭祀的牌位里,他们也许会增加一些东西,比如八九代之前的祖宗牌位,甚或至于,一张远祖项羽的画像。

这一些改变,源于去年12月举行的那场项姓圆谱仪式。在历时3年的整理、寻访、勘校之后,萧山衙前项姓宗谱终于完成。而在这之前,记载至清末的宗谱已毁于当年的“破四旧”运动中。

那一天,在项漾村文化礼堂前举行的圆谱仪式,庄重、传统。对年轻人来说,这是一种从未经历过的古老又略带新奇的场面;老人们则有些激动,这是一次阔别了至少六七十年的家族典礼。因为哪怕是小祭祀,也随着1953年祠堂改建成仓库而消失了。

那一天,在冬日的寒风中,项兴良兴致很高,脸膛红扑扑的,嗓门几乎压过震耳的鞭炮声。他告诉我,祭祖以后就会有了,祠堂也终会有恢复的一天。

小时候,项兴良的父亲每年过年都会走很远的路,从长河镇一直走到衙前镇项漾村,参加祭祖。项兴良也跟着走过一次。他爹说这是姓项的人都应该参加的仪式,说明自己是项家人。

那次典礼很热闹,没想到那一次祭祖,成为项兴良几十年人生中仅有的记忆。

那些老规矩

都和西楚霸王相关

正如几乎所有的姓氏都会将祖先归结到一位古代名人甚至三皇五帝身上一样,项氏的宗谱也毫无例外地追溯到了项羽这位西楚霸王,然后再往上直追黄帝的老爹少典氏。

当然,萧山衙前项氏的宗谱还是比较严谨科学的,虽然始祖追溯为项羽,但是具体的分支迁流信息,则是从有具体文献可考的明代项氏迁居萧山衙前之始。颇有意味的是,当时迁居瓜沥的一支宗族祠堂便名为“西楚堂”。

说起与项羽老祖宗的关系,衙前项姓还有两条非常有趣的老规矩——不演“霸王别姬”的戏、不与韩姓人通婚(因为当年是韩信在垓下打败了项羽逼得他自刎乌江岸)。对些,安徽项氏文化研究会秘书长项永亮表示,前一条,许多项氏族人聚居地都有,而后一条,只在衙前听说过。

回想起第一次上门的情景,项兴良的女婿小许还觉得很有趣,因为老丈人开口第一句话便是:之前我了解过了,你不姓韩,所以我不反对你跟我女儿交往。现在再说起这件事,项兴良笑嘻嘻地说:“这是我爹传下来的规矩,现在的年轻人已经不讲究这个啦,与姓韩的结婚也没什么大不了的。”

其实,不再讲究的又何止是“不与韩姓通婚”这么一条规矩,比如按辈分排字取名这一条,不止是项姓,全国大部分姓氏都没有了这样的习俗,“我是卅三世兴字辈的,喏,和兴富、兴祥是同辈,但我们这一代人之后的取名都乱了,也看不出辈分了。”项兴良说。

前人之所以会有按辈分取名这样的规矩,是缘于对血缘及礼仪的考量,对现代人来说,失去的大概是初见面时称兄道弟的亲切感,一句“哦,我们五百年前是一家”之后便无话可说。

凝结族人间的情感,除了姓名里透露出的亲情和血缘关系,在很多时候需要靠着诸如宗族大会、年节里的祭祖等等各种形式来维系。

实际上,在很长一段时间里,宗族制度曾是中国传统社会最重要的基层管理模式,在解决民间纠纷的实际问题中,往往取代了政府的行政角色。而随着现代社会的建立,这种制度分崩离析。近年来,许多地方兴起的修谱、建宗祠,也许是对几十年前宗族文化崩毁过盛的一种补偿。对现代社会来说,新形式的宗族文化可以成为一种新的人际关系凝合剂。

乡愁是什么

它是年节里的那张供桌

在我们采访至今的百家姓中,项姓的来源和变迁算是一个比较复杂的姓。为什么这么说呢?就是因为项羽的原因。

在中国的姓氏中,“改姓”是很常见的事,除了皇帝赐姓(比如唐初名将徐敬业赐名李敬业)之类的荣耀事儿,改姓避祸是最大的原因。项姓也存在这样的情况。

据研究者考证,当年项羽兵败后,项王故里(今江苏宿迁)的族人和后裔四散迁徙,其中有一支便来到浙江睦州(浙西一带),所以浙江项姓最古老的起源地在浙西,更远者可追溯到江西境内。

具体的迁徙过程繁不胜考,如果不寻究史料的准确性,听项永亮讲故事般娓娓道来,也是件有趣的事。这个生于1984年的年轻人,最主要的工作是主持着中华项氏家族网站。这个网站事无巨细地收集着一切与项姓有关的信息、各地项姓的宗谱,甚至还有“寻根问祖”、“宗亲留言”这样的BBS论坛。

究其原因,项永亮说,兴趣只是来自于对自己家族来源的好奇,从父母处得知,自己这一支是从江西迁来的,那么,江西之前又是迁自哪里呢?于是便做起了这份年轻人中很少有人感兴趣的工作。

如果说,余光中的乡愁是一张船票、一湾海峡,那么在许多中国人心目中,乡愁也许就是年节里摆满三牲的那张供桌,也许就是村口大樟树下的那幢祠堂。

清明了,聊聊祭祀

对中国人来说,祭祖是一件大事。

光是从节日来看,一年中适合祭祖的就有春节、清明、端午和重阳几个大日子,如果算上七月十五中元节(又称鬼节)、十月初一寒衣节、十二月二十三冬至等等传统节日,一年中用于祭祀的日子就很不少了。

而如果从文化地位来看,祭祀就更是件了不得的事。祭祀在儒家传统中,已形成一系列完备的礼仪,是士大夫必须遵守的规定,《礼记·礼运》中称:“夫礼,必本于天,肴于地,列于鬼神。”祭祀的规格、礼仪,祭品的种类、规格、仪式也是非常有讲究的。比如祭天祭地祭炎黄这种大祭,非得是皇帝才有资格祭祀,普通老百姓只能祭祭自己的祖先和灶神什么的。

祭祀发展到这份上,已经是关乎国家、民族乃至家族传承的一件大事,所以古代皇帝建立一个王朝时第一件大事便是要祭天,以显示自己是天祚传承、是正牌天子,代表了一个国家的国运;而一个家族,惩罚族人最重的便是赶出家族,不准参加祭祀,意思就是不认你是某族某姓的人了。这对讲究“行不改名坐不更姓”的中国人来说,是件非常脸面无光的事。

鲁迅的小说中几番提到祭祀,由此可见乡民对祭祀的看重。《少年闰土》里,迅哥儿和闰土的相识,是因为家中办祭祀祭器多而贵重,所以便叫了闰土来看管;《祝福》中,祥林嫂想帮忙摆放祭祀用品,结果被四老爷嫌弃“不干净”,遭受的打击直至死去都无法释怀。

现代人无法理解这种对祭祀无比郑重的情感,但是从历史渊源考虑,这种郑重源自古代封闭生活及对事物的未知而产生的一种归属感,是自己被同族人和祖先认同的仪式。在古代,没有家族的支持是无法有大的成就的,甚至远离故土后活下去的可能都比较弱,所以对家族的依赖自然产生。现代社会,对很多人来说,离开家乡却会产生海阔凭鱼跃的畅快感,祭祖的概念自然而然淡漠。本报记者 郭闻/文 通讯员 许志伟/文并摄