精彩推荐

热点关注

专题推荐

-

没有记录!

热点排行

姓氏的来源

2013/9/29 9:58:06 点击数: 【字体:大 中 小】

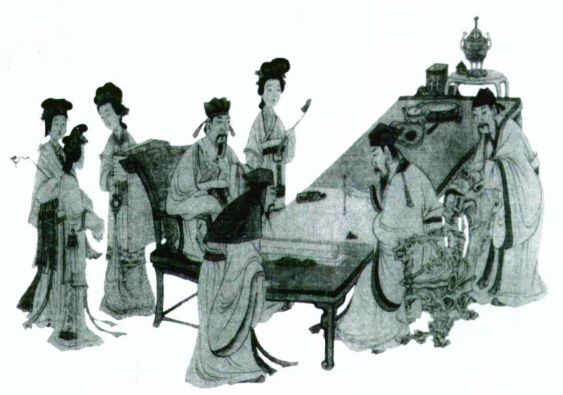

“姓氏在现代汉语中是一个词,但在秦汉以前,姓和氏有明显的区别。姓,源于母系社会,同一个姓表示同一母系的血缘关系。《说文》云:“姓,人所生也。从女从生,生亦声。女从生而为姓”,当时子女只知生母而不知其父,因此就以所出生的氏族微号或出生地名作为自己的姓氏。中国古老的姓氏多带女旁,如上古八大姓姜、姬、 姒、赢、姞、姚、妘等。表示这是一些不同的老祖母传下的氏族人群。

而氏的产生则在姓之后,是按父系来标识血缘关系的结果,这只能在父权家长制确立时才有可能。因此,当我们读到“黄帝轩辕氏,姬姓”和“炎帝列山氏,姜姓”的时候,就可以明白,中华民族共同始祖炎黄二帝原分属两个按母系血缘关系组织起来的部落或部落联盟,一姓姜,一姓姬。而他们又分别拥有表示自己父权家专制首领的氏称;列山和轩辕。姓和氏有严格区别又同时使用的局面表明,母权制已让位于父权制,但母系社会的影响还存在,这种影响一直持续到春秋战国以后才逐渐消亡。

华夏民族姓氏的大量产生,始于夏、商、周三代,而姓氏制设的确立则在秦汉之际。如上所述,在先秦时期,姓、氏功用是不同的。“姓”是用来区分各不同血缘氏族的标记符号,“氏”是用来划分人们身份的贵贱。到秦汉时期,姓和氏已经没有什么区别了。“姓氏之称,自太史公《史记》始混而为一”(明、顾炎武)。秦汉以来,中国社会结构发生重大变化。姓与氏之间的差别消失了,世人或姓、氏混称,或直接称姓氏或氏。

目前,我国常用的姓氏有3000多种。这些姓氏绝大多数是由华夏族的古姓氏演变而来。其中,人口较多的大姓,主要来自古代的氏族部落名,国名、邑名、地名和先人的爵位、名、字、谥号以及职业等;还有相当一部分姓氏来自帝王赐姓以及因避祸等原因改姓而成。

姓氏是人类社会发展进化的产物。我国古人命姓定氏,最基本功用之一就是用来规范先民的社会行为。汉代史学家班固《白虎通*姓名》云:“人所以有姓者何?所以崇恩爱,厚亲亲、远禽兽、别婚姻也。故纪世别类,是生相爱,死相哀,同姓不得相娶者,皆为重人伦也。”从班固的这段话中我们可以知道,我国先民的得姓与 “远禽兽、别婚姻”紧密相关。而别婚姻的核心内容就是“同姓不得相娶”。远古时候,在部族之间的社会交往中,姓氏是作为各氏族的图腾标记或识别符号而产生的,随着人类社会的发展,姓氏的功用也不断增加扩大。因此,我国先民的姓氏,不仅是人类与禽兽相区别的标记,还是先民们用来确定婚姻嫁娶,识别血缘亲疏远近的标识。也就是说,人们有了姓氏,才可以知道自己的出身部族和血统,从而做到“纪世别类、同姓不婚”,达到“崇恩爱、厚亲亲”,“生相爱、死相哀”的目的;而同姓不相娶,是关乎古代社会人伦道德的大事。

中华姓氏产生之初就与人类的繁衍进化有着密切的关系。因伏羲的“制嫁娶、正姓氏”,民始知“父子之亲,夫妇之道,长幼之序”。历来的研究者都以为,我国初民的婚娶规则和礼仪,最早确立于伏羲时代。伏羲所创建的男女婚嫁制度,对华夏族群的发展和进化具有重大的深远的意义。它不仅有利于人类的优先繁衍,也是中国社会由蒙昧进入文明时代的一次重大飞跃。伏羲创立的“制嫁娶,正姓氏”制度被后世统治者继承下来,并逐步加以完善,形成以后中国社会的基本伦理道德规范。中华民族自伏羲正姓氏之后,血缘近亲不婚成为人们的共识,中国人的姓氏由此开始产生,姓氏作为“远禽兽,别婚姻”的符号,成为中国社会进出入文明阶段的重要标记。

但是,伏羲时代的“姓氏”与现在人们所使用的姓氏含义并不完全相同,它毕竟是中华民族有姓氏之始。也就是在此之后,中华姓氏开始了漫长的发展演化历程,直至走向现代文明。

而今人皆有姓,连同名字一起,成为一个人重要标记,甚至是终生标记。一般来讲,人的姓不可选,而名则可选。遇到什么有担当的事,中国人好说“行不更名,坐不改姓”,这就说明了姓名对每一个人的重要性。同时,姓氏连同名字已成为人们工作、学习和社会交往中必不可少的工具。树高千丈,叶落归根。中华民族历来有慎络追远、不忘祖宗的优良传统,向来以龙的传人自居。改革开放以来,海外华人不断兴起寻根访祖的热潮,他们都是以姓氏为标记,组团来中国大陆寻根认祖的,尤其来自台湾的居多。

责任编辑:C006文章来源:周口市委统战部 2013-04-01

下一条:中国最新版“百家姓”排行榜发布上一条:中国最古怪姓氏的趣闻与尴尬

相关信息

没有记录!

著名人物

没有记录!

精彩展示

没有记录!

评论区