精彩推荐

热点关注

专题推荐

-

没有记录!

热点排行

豫地密码·千年古县系列之项城 【项城】项城走出的“民国公子”

2014/10/22 11:09:24 点击数: 【字体:大 中 小】

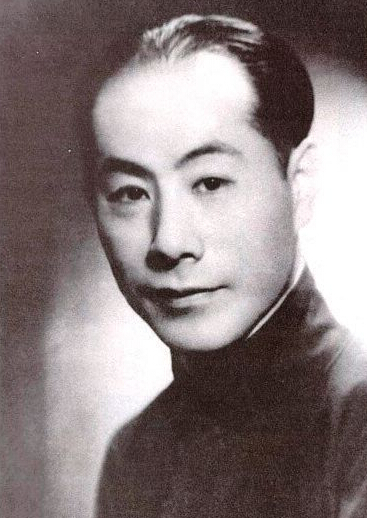

张伯驹先生资料照片

引子

出项城市区往南行30公里,就是秣陵镇。

根据当地史志的记载,秣陵镇已有两千多年的历史,因为东西街道呈龙的形状,又被当地人俗称为“龙镇”。在南北朝时期,以今天的秣陵镇为中心设置了秣陵县。

尽管后来秣陵县被并入项城县,但在明宣德三年(公元1428年),项城县城迁到此地,历经明、清、民国等,前后500多年。一直到新中国成立前,项城县城并不在今天的市区一带,而是在南部的秣陵镇。项城县的千年古县历史,秣陵的历史就占据了500多年。

从明代到民国,项城县城为何一直在秣陵镇一带,而新中国成立为何北迁?项城市博物馆副馆长高静茹女士说,这大概是由秣陵镇独特的地理位置决定的。秣陵镇在项城市的南部,处豫、鄂、皖三省要冲,交通便利。不过到了近代,秣陵镇的地理优势开始下降。

1953年,项城县城搬迁至北部的水寨镇。因为水寨镇地处沙颍河航道和运河交汇处,是交通便捷的水陆码头,而秣陵镇没有水上运输。在当时交通不发达的年代,很多县城都迁到了沙颍河边,主要还是为了发展经济。另外秣陵镇距离周口市区比较远,交通不便,所以最终将县城北迁。

县城搬走后很长一段时间,秣陵镇还被俗称为老城。1981年乡镇分设,建制恢复秣陵镇,同时也是老城乡政府所在地;1989年被河南省命名为首批“中州名镇”。

出身名门酷爱艺术

在秣陵镇小学院内,有一座灰瓦砖木建筑的两层小楼,坐北朝南。项城市博物馆馆长马海珍告诉记者,这就是民国四公子之一张伯驹的旧居。这座小楼面阔三间,进深三架梁,硬山灰瓦顶,东西长9.6米,宽5.4米,墙体厚60厘米,门窗檐下砖雕水波纹图案。小楼原是民国年间张伯驹家的一个中药铺,张伯驹曾在此闲居。

“我们已经组织人将原来存放在旧居内的一些杂物清出。”马海珍馆长说,张伯驹旧居的梁柱保存较好,但外部墙体有些破损,项城市文物部门正在搜集张伯驹旧居的资料,将来会按历史原貌进行修复。

张伯驹1898年出生于秣陵镇阎楼村,张家在项城也是名门望族。他的父亲张锦芳在家中排行老六,而他的五伯就是后来做到河南督军的张镇芳。张镇芳早年考中进士,进京为官,但遗憾的是膝下无子。按照传统规矩,如果一个人无子,其兄弟中有儿子多的就该过继给他一个。于是,张伯驹被过继给了张镇芳,这也改变了张伯驹的人生轨迹。

1905年,张伯驹来到天津,正式认张镇芳为嗣父,从此开始了在天津、北京、上海的生活。

尽管当时科举制度已经废除,新式学堂兴起,但张镇芳仍为儿子请来了旧式家塾先生。张伯驹从小就天资聪慧、记忆超群,《三字经》、《千字文》等过目不忘。9岁时,张伯驹已能写诗,一部《古文观止》倒背如流,一时赢得“神童”美誉。

1911年10月,武昌起义爆发。当时袁世凯的家属多在项城,传闻有人欲对他们不利,袁世凯即命全家分批迁居天津,将诸子教育之事托付给近代著名教育家严修及张镇芳。袁家子弟来到天津,这让张镇芳大喜,为了获得与袁世凯儿子亲近的机会,张镇芳让张伯驹走出私塾,进入新式学堂,与袁家子弟成了同学。后来,张伯驹与袁世凯的二儿子袁克文等人并称“民国四公子”,大概就是从这个时候打下的基础。

1914年,袁世凯为了培养私人势力,控制军队,创立以培养军官为目的的陆军混成模范团。他自己以总统身份亲任团长。模范团的军官从北洋各师和保定陆军军官学校第一批毕业生中精选,士兵则精选忠诚可靠、身强力壮、当过正职军官、有过战争经验者。

在张镇芳的安排下,年仅16岁的张伯驹被破格进入模范团骑科。但张伯驹显然对军事、政治没有兴趣,连年的军阀混战、争权夺利,导致民不聊生、社会动荡,让张伯驹心灰意冷,他不顾张镇芳的反对,退出军界,回到家中,把兴趣全部转移到读书、吟诗、听戏、收藏等文化艺术活动之中。

张伯驹乐于和文人雅士们交往,经常和他们一起聚会品文,一起吟诗作画;他学唱京剧并登台演出,鉴赏并收藏古董墨宝。张镇芳死后,在母亲的劝说下,张伯驹勉强就任中国盐业银行董事长,但他仅仅挂名而已,很少过问银行的事。

张伯驹钟情于艺术,对生意丝毫不感兴趣,银行经理来请示事宜,他总是说“好好好,你看着办”来打发。坐拥如此多的财富,张伯驹生活却非常简朴,他不抽烟、不喝酒、不赌博、不穿丝绸,也从不穿西装革履,长年一袭长衫,而且饮食非常随便,有个大葱炒鸡蛋就认为是上好的菜肴了。

对生意毫不在意的张伯驹,对艺术、诗词、曲艺等却表现出了极大的天赋,并逐渐被时人称为“民国四公子”之一。

所谓的“民国四公子”一说,最早流传于上世纪20年代的上海,后来被京津上流社会认可。但究竟“四公子”是指的是哪四位?各种版本说法不一,流传最多的版本是张伯驹、溥侗、袁克文、张学良四位,他们都是豪门子弟,而且都多才多艺,潇洒风流,具有传奇色彩。

溥侗是溥仪的族兄,工词翰,擅书,善画,精于鉴赏,更以皇亲贵胄身份,向众多京剧、昆曲艺人学习,集众艺人绝艺于一身,很多著名的专业演员都要向他请教,号称“票界大王”;袁克文是袁世凯的二公子,生性散淡,一生无意政治权位,诗词楹联、琴棋书画、文物鉴赏等无所不能、无所不精,尤其一手好字,行草篆隶各体均擅长,是当时最为重要的书法家之一;张学良为当时军政要人,但在文物鉴赏方面有很深的造诣。

张伯驹与其他三位“公子”都有交往,尤其与袁克文意气相投,过从甚密,一起快意诗酒,其逸事颇为当时上层社会称道。

保护文物一生己任

张伯驹先生喜欢收藏、鉴赏文物,而且一生致力于保护文物。民国时期,政局混乱,许多古董商唯利是图,致使大量国宝流落国外,张伯驹对此深为痛惜,他收藏古字画不仅仅出于爱好,更是一种责任感,以保护文物不外流为己任。正如他自己所说,“予所收藏,不必终予身,为予有,但使永存吾土,世传有绪”。这是张伯驹一生收藏所遵循的信念,他又实践了这个诺言。

张伯驹先生对于中华民族的文物瑰宝视如生命,他虚心向专家请教鉴赏古董真伪的真谛,并不惜重金购买、收藏古代珍品字画。他从30岁起开始收藏名画墨迹,直至60岁止,前后长达30年。经他手收藏的书画名迹有118件之多,其中以西晋陆机手书的《平复帖》和隋初画家展子虔的《游春图》最为珍贵。

陆机的《平复帖》是我国现存于世最早的书法真迹,已有1700多年的历史,比王羲之的《兰亭序》还早60多年。张伯驹先生以4万元大洋的价格将《平复帖》购买到手,从此便与此帖形影不离,即使在最需要钱的时候,也不肯转让他人。日本文物商人愿出30万大洋的高价收买《平复帖》,被他厉声拒绝。张伯驹先生这种痴心保护国家文物,置个人生命于不顾的高风亮节,赢得了世人的赞誉。

新中国成立后,张伯驹毅然将自己珍藏几十年的价值连城的《平复帖》等八件珍贵文物捐献给了国家。当时的文化部沈雁冰(即茅盾先生)部长亲笔为他签发了褒奖状。

在上个世纪的70年代,张伯驹还把自己收藏的脂砚斋藏砚捐赠给吉林省博物馆,此砚是我国首次发现的有关批阅《红楼梦》脂砚斋的文物。

张伯驹先生一生捐献的国宝,在当时便有人估计价值已高达亿元之巨,但张伯驹先生保护文物的那份赤子之情,是不能用价格来衡量的。

责任编辑:M005文章来源:大河报(2014-10-21)

相关信息

没有记录!

著名人物

没有记录!

精彩展示

没有记录!

评论区