-

没有记录!

对话作家莫言与李洱:“乡村中国”是中国文化的根

2013/7/26 10:16:37 点击数: 【字体:大 中 小】

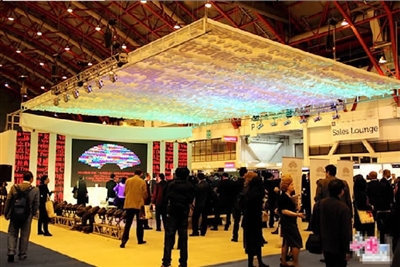

4月16日至18日,一年一度的伦敦书展在英国伦敦爵宫展览中心举行。中国是2012年伦敦书展主宾国,英国今年邀请了该书展史上规模最大的中国作家代表团赴英参与书展中国项目的讲座活动及其他相关活动。本报约请刚自伦敦书展回国的著名作家莫言、李洱作了以下访谈,话题从“乡村中国”开始。

《绿海副刊》:近年来中国乡村的变化在当代中国作家笔下得到了怎样的体现?作家在城市长期生活的客观事实将对乡村题材作品的创作产生怎样的影响?

莫言:我的家乡在山东高密,曾经那里遍地都是红高粱,但是某年毕飞宇去找寻红高粱时,看到的却是遍地玉米,于是写出了成名作《玉米》。如果没有高密,就没有毕飞宇的小说,这部小说也为他赢得了很多女性读者。

我如今已经在北京生活了近30年,但只要提笔还是要写20世纪90年代前的乡村生活。过去我总以为能钻到农民心里去,现在回家长住后,又觉得自己的许多想法是肤浅的。

李洱:关注乡村变化的作品还是很多的。前段时间,我看到了宁夏作家郭文斌的《农历》,我觉得是一部很优秀的小说,只是没有受到太多的关注,很可惜。贾平凹的《古炉》大家关注很多,作者是名人,又获了奖嘛。河南有个作家叫李佩甫,他一直在写城乡变化,最近出了一本书叫《生命册》。这次在伦敦,有个英国记者让我说出一个小说中的农民形象,我说的就是李佩甫《羊的门》中的呼天成。我提到的这几个作家都有乡村背景,但现在都生活在城市。离乡村生活远了,你对乡村的变化当然会有些隔膜。但这也有好处,就是容易拉开距离看问题,有时候看得可能更清楚一些。

《绿海副刊》:您如何看待乡村近年来发生的改变?

莫言:去年下半年,我回到高密住了7个月的时间,与89岁的父亲过中秋节时,来看我的文化局干部说的第一句话是“感谢共产党”,与我侄子对事物的看法就有差别,两代人的看法差异是因为各种经历的不同。现在农村大部分年轻人都离家打工,种地都是老年人做的事。回到家看到姐姐一个人开拖拉机到处跑,我觉得很不可思议。这些变化中存在很大希望,但也有隐患,比如十年、二十年之后,谁来种地。

李洱:乡村的变化,超出了人的想象力和智力。我每次回到乡村,都感到极度陌生,甚至很难找到家门口。我怀疑,连狗也找不到家了。全球化进程,中国的城市化进程,给传统的中国乡村带来了根本性的变化。我个人认为,这种变化超出了当年土改时的变化。礼失求诸野,中国文化的根基在乡村。但现在,这个根基已经被连根拔起,处于风雨飘摇之中。我当然知道这种变化有其好的一面,人们比以前自由了,能吃饱了,甚至都已经需要减肥了,但我还是忧心忡忡。中国特殊的资源和人口状况,决定了乡村不能够走城市化的道路。乡村的城市化,总有一天会给乡村带来灭顶之灾。中国有一句俗话,一个人不管三辈子的事。也就是说,第三代以后的事,我是不管的。这种习惯性思维,使得人们只顾眼前。谁也不知道下一步会怎么样。我相信,东西方的哲人对这种状况,也无法应对,因为我们以前的哲学所面对的从来都是吃不饱的问题,而不是吃饱之后怎么办的问题。可是,当你对这种变化的某些方面表示怀疑的时候,你还必须注意另一个事实,那就是,尽管如此,城乡的差距仍然在拉大。这使你在表达自己对乡村变化的忧虑的时候,显得极度无力,极度地缺乏理论的合法性。

《绿海副刊》:城市化步伐的日益加快让更多中国人进入城市生活的时代,您认为城市生活与乡村生活哪种才是文学里最值得关注的生活状态?

李洱:他们当然都是文学需要关注的对象。只要你不是住在月亮上,你都应该关心中国的乡村生活。住在月亮上就可以不关心了吗?如果是,那么你说的那个月亮,肯定不是中国的月亮。

《绿海副刊》:您如何看待“当代中国文坛产生不了大师”这种说法?

李洱:如果别的语种有大师,那么用汉语写作的人也有大师。就看你如何看待大师了。现在的大师,肯定与托尔斯泰、鲁迅那样的大师不一样了。现在的大师,有可能只是小说大师,诗歌大师,而不是托尔斯泰那样的大师。但另一个问题是,即便是托尔斯泰再世,鲁迅再世,我们也常常认不出来他们是大师。

《绿海副刊》:您认为“大师”应当具备怎样的素质?

李洱:既植根于已有的文化传统、叙事传统,又开辟了一个新的文化空间和叙事空间的人,就是大师。

《绿海副刊》:如果请您作关于“当代中国大师”的演讲,您会向英国及世界推荐哪些中国大师呢?

李洱:我的演讲常常是即兴式的,到了台上想起谁是谁。我想起的第一个人是史铁生,毫无疑问他是大师,他打开了汉语叙事的一个新空间。但英国人知道中国出了个史铁生吗?知道史铁生进行过艰苦卓绝的叙事实验和精神探索吗?我相信没有几个人知道。就是所有的中国作家都向世界推荐此人,世界上也不会有几个人对史铁生先生感兴趣。要知道,英国读者也只是在最近两三年,才知道中国曾经出现过一个名叫鲁迅的作家。

《绿海副刊》:安妮宝贝是近几年屡创畅销佳绩的作家,您是否关注过她的作品?

李洱:我与安妮宝贝是很好的朋友,她是我很尊重的作家。我从来没有把她看成是一个畅销书作家。她的书畅销与否,不会影响我对她的判断。她的新作《春宴》是一部深思熟虑的作品,是一部深入开掘人物内心生活的作品。我也很喜欢她的小说《彼岸花》。她是一个非常可贵的写作者。安妮,可以这么说,她一直在一条幽暗隧道中默默前行,捕捉着那缝隙中稍纵即逝的微光。她的作品与这个社会保持了距离,当下的纷扰没有影响到她,她内心里是有坚持的,这很难得。在生活里,她待人非常温和,但是言谈之间不乏“硬气”,是一个出色的女人。

《绿海副刊》:您觉得80后作家的作品缺陷在哪?作为一个文学现象,他们是否可以被纳入文学史?

莫言:评论界有权威地位的人大都年纪比较大,这一代评论家对80后创作认知的理解有问题,我也是这样,我读80后的作品,觉得该痛苦的地方不痛苦,不该痛苦的地方他们哭天抢地。也许这也影响了对作品真正艺术价值的客观评价。但目前80后作家没有写出可以打动不同年龄读者的作品,希望他们能从小圈子里突破,开阔视野,获得宽阔视角。

李洱:再过10年,“80后作家”这个概念就消失了。这一代作家肯定会被纳入文学史的。这一代作家中,肯定有写得好的作家。不过,写得好的作家与写得不好的作家,都可以进入文学史。从来没有人规定,文学史是由写得好的作家构成的。现在的文学批评,也不仅仅关心写得好的。哪个人写得不好,或者说哪个写得好的作家突然写出来了一部失败的作品,可能更会引起批评家的兴趣,从而进入文学史。

《绿海副刊》:80后作家代表韩寒日前身陷“代笔门”引发诸多探讨,作为作家,您怎样看待这一现象?

李洱:我不知道真相,所以无话可说。套句俗话,真相或许有大白于天下的那一天?如果真有那么一天,到时我将乐于回答这个问题。

《绿海副刊》:中国是今年