-

没有记录!

赵清阁 在开封成名的著名作家

2013/7/23 9:38:54 点击数: 【字体:大 中 小】

赵清阁是我国三四十年代享有盛名的剧作家,她才貌双全、能诗善画,并通晓音律。她是齐白石、刘海粟的得意弟子。她独闯上海,成为最年轻的知名女编辑;她创办了第一个以宣传抗战为主要内容的纯文艺刊物《弹花》;她第一个把古典文学名著《红楼梦》改编成话剧剧本。郭灿金博士曾赠我《三十年代中原诗抄》(周启祥著),翻阅此书我看到赵清阁的几首诗歌,被她那细腻的

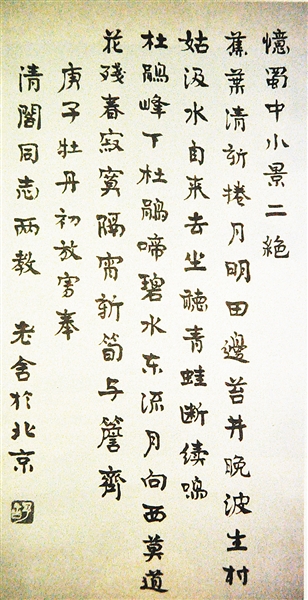

老舍为赵清阁题写《忆蜀中小景二绝》

逃避包办婚姻 投入时代洪流

赵清阁是信阳人,生于1914年5月,她的祖父是清末举人,常吟诗作赋,舅舅是进士。母亲长于女红,亦能诗会画。赵清阁5岁时丧母,被寄养在当县长的舅舅家,与表兄妹一起受诗书熏陶。赵清阁儿时最喜欢的读物是信札。记得父亲在外地工作,每寄家书回来,总是继母先看,然后再让赵清阁念给祖母听。回信也由赵清阁用祖母的名义代写,继母回信自己写,不会写的字就留空白,或叫赵清阁填上,或让父亲去猜。有时继母也叫赵清阁代笔,她口述,赵清阁照录,好处是赚点儿糖果吃,更大的好处是她学会了写信,从信上知道了许多事情,懂得了不少人情世故、礼仪、规矩。赵清阁在信阳市读完了小学和初中。一天,赵清阁无意中听到继母要把她包办给一个不认识的人家为媳,她讨厌这样的封建婚姻,唯一的办法就是逃离这个家庭。祖母把仅有的4块银元交给孙女,支持她出逃。她想继续读书,1929年的一个冬夜,15岁的赵清阁离开信阳,踏上了开往开封的列车。

赵清阁在开封有一个姨妈。她在姨妈家住下不久,就因不满姨妈的唠叨和劝告而离开了姨妈家。背井离乡的生活令赵清阁意识到,自己唯有努力奋斗才会换回有尊严的生活。倨傲顽强的赵清阁从此投入时代的洪流中。

清流笛韵微添醉 翠阁花香勤著书

开封是赵清阁的福地。她凭借天生聪慧,没经过专门训练竟然考入开封艺术高中二年级插班,学习国画兼攻文学。她十分珍惜这次的学习机会,在校期间,她借阅了大量的中外文学名著,并由此产生了创作兴趣,开始写诗作文。多年之后,她在回忆1930年发表处女作的情形时说:“我第一次投了一首押韵的新诗给《河南民报》副刊,不想没有几天诗就发表了,还得到了稿费。这时候我还不太懂得‘名’的意义,只觉得能将心中的抑郁、愤懑写出来,公诸于世,既痛快又有报酬,一举两得!从此我便经常向各报投稿,小说、戏剧、诗歌、散文、杂文什么都写,我把一肚子怨气都倾泻到笔墨间。我不仅抨击自己的封建家庭,也批评揭露亲友的家庭。”1932年赵清阁高中毕业后,在河南大学中文系旁听,并在河南救济院贫民小学任教。开始发表作品并主编《新河南报·文艺周刊》和《民国日报·妇女周刊》。1932年,赵清阁写了第一个话剧剧本,发表在开封的一个报纸副刊上。1933年她考入上海美术专科学校插班,并在上海天一电影公司的《明星日报》兼任编辑。1935年“美专”毕业后,赵清阁回到开封,应聘至开封艺术高中教书,暑假时写了些针砭时弊的杂文,刺伤地方当权者。一天深夜,几个军警借查毒品为名,抄了赵清阁的家,查获一封“赤色分子”田汉的信和《资本论》一类的书,以“共党嫌疑”罪将之逮捕,年底经师友保释出狱。

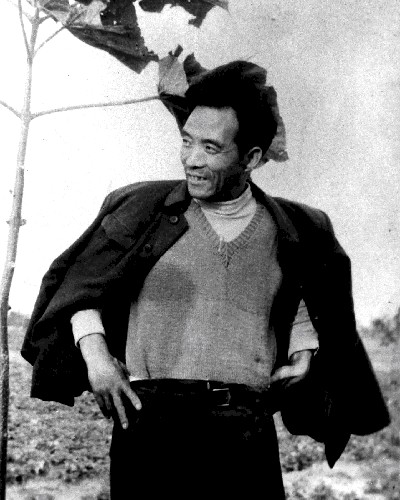

文坛知己 一往情深

1938年,赵清阁在武汉参加中华全国文艺界抗敌协会,作家老舍是“文协”总务部主任,她是理事会干事。当时,赵清阁刚满24岁,老舍则已是名满全国的大作家了。在共同的工作和战斗中老舍把赵清阁看成知己。

1944年夏日,老舍应赵清阁之邀,书白居易诗《秋居》扇面相赠,老舍在落款处写到“录白香山秋居应清阁作家之嘱,甲申夏老舍”。1945年10月23日,老舍与傅抱石一起到重庆莲花池看望赵清阁,为赵清阁送行。傅抱石赠“红枫扁舟”册页一帧,老舍当即挥毫在上面写下了一首诗。

诗人牛汉在《我仍在苦苦跋涉》中叙述:赵清阁在重庆时和老舍关系十分密切,“一起从事创作,共同署名。后来胡絜青得到消息,万里迢迢来到重庆冲散鸳鸯。”

1946年3月,老舍赴美之前,赵清阁创作了一篇短篇小说《落叶无限愁》,并收入自任主编的《无题集》中。小说叙述了有妻有子的邵环教授爱上未婚才女灿的故事,仿佛是她的一部自传体小说。

陈子善在《这些人,这些书》中有篇写赵清阁的:“赵清阁临终前把老舍写给她的七八十封‘情书’统统付之一炬,真是可惜啊!”在《沧海往事——中国现代著名作家书信集锦》一书中,赵清阁仅收录了老舍4封书信。笔者专门查阅了赵清阁晚年发表的许多怀念别人的文章,没有一篇是专门写老舍的,只是偶尔在一些文章中点到,而一写到老舍,却又有说不尽的钦慕。

《沧海往事——中国现代著名作家书信集锦》一书中有一封老舍于1955年4月25日写给赵清阁的信件,老舍说她总是为别人想,自己甘于吃亏。他称她“珊”,自署“克”,那是赵清阁根据勃朗特《呼啸山庄》改编的话剧《此恨绵绵》中主角安苡珊和安克夫的简称。因为懂得,所以慈悲。后来的几封,老舍称她清弟、清阁,自称“舍”,嘘寒问暖,殷切之意,透在字里行间。

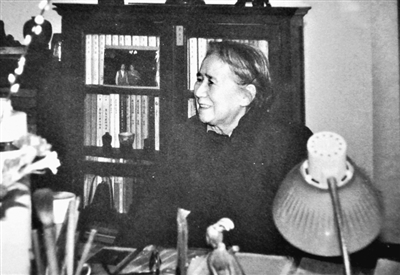

赵清阁一生著述多为话剧、电影剧本,亦有长篇小说、诗歌和散文。赵清阁一生多病,终生孑然一身,相伴她的是孤灯黄卷。她的人生之旅是孤独的、寂寞的,又是丰富多彩的。1999年11月27日赵清阁在上海病逝,享年85岁。【原标题:赵清阁 在开封成名的著名作家】