-

没有记录!

谈中国画人物画中的问题

2013/9/13 10:19:56 点击数: 【字体:大 中 小】

一 修养与传统

我在上海世界中学念书时,兴趣很广,不仅酷爱书法,绘画,诗词,还是校剧团演员,演过曹禺、吴祖光的剧作。这些经历对我后来的绘画事业大有帮助。

演戏对绘画很有好处,画家构图就好象导演在调度舞台。我以前在舞台上接触的问题,在绘画创作上出现了。如何构图,如何通过设计动作来表现人物特征,既是戏剧又是美术。列宾就是自己做木偶,自己操纵演木偶戏。他的名作《查坡罗什人》后来被改编成歌剧,导演设计了许多舞台调度方案,最后还不得不照搬列宾的画面,因为列宾的构图是再理想不过的了。

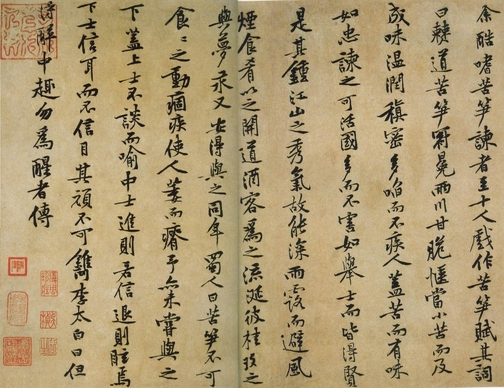

在中学里,我也喜欢诗词,学五言七言的旧诗,学填词。我现在画上的那些题诗还是那时打下的基础。后来到了中央美术学院,我又与几位同学一起组织鲁迅文艺社,请艾青等先生来讲诗,朗诵诗,这方面的修养是非常重要的。

我从小随李健老师学书法和篆刻,一共学了六年,在用笔用刀方面有了较扎实的基础。我深感广泛的修养对画家的重要,《文心雕龙》中有句话,叫“将赡才力,务在博见”,意思就是你要充分培养自己的才能,必须有广博的见识。我在中学里临过石涛、八大、吴昌硕、齐白石的画,后来到广东,随高剑父先生学画。我发现这些前辈都有一个共同的长处,即诗、书、画、金石都好,都很全面。我认为如果国画离开了这些基础,国画恐怕难以存在。吴昌硕先生讲过:“蝌蚪老苔隶枝干”,说出了书法与绘画的关系。书画不仅同源,而且还同理。因为都是通过笔墨来体现精神。篆刻也一样,如均衡、对称、呼应、疏密、透气,都与绘画相通。有人认为没有这些就没有中国画,这是有道理的。在我看来,吸收西洋的并不可怕,可怕的是忘了祖宗,完全丢弃了传统的笔墨与诗、书、画、印相结合的表现方法。现在有些搞绘画的同志,往往不重视这些,仿佛这许多修养都是多余的。他们分秒必争,只顾画画,其实路是越走越窄了。

在十年动乱中我参加过所谓的“改画组”,也就是看哪幅创作上的题字不好,就挖掉,替作者重写,又剪又贴,象裁缝一样,我难受极了,心想怎么可以这样呢?这可是传统里没有的啊。故宫博物馆里哪幅画是这样的?那都是创作者自己的诗、书、画、印,是完美的整体。这个传统的中断与十年动乱中的中小学教育有关,以为这些都是“封”、“资”、“修”的东西,老师不教,学生不学,从而直接影响到我们国画的水平。传统随历史发展积淀下来的,不是任意可以割断的。这决非保守,而是要保护优秀的文化遗产。

我是高剑父先生最后一个学生,他主张吸收中西长处,特别是西洋的明暗、透视法、解剖学,画光、画影、画飞机、大炮、时装,这些以前国画里都没有。他创立了一个折衷画派,即岭南画派。可他酷爱传统。他有个师兄叫伍懿庄,两人同随居廉习画。伍懿庄是富家子,家藏历代名画很多,高剑父很想看:可伍却故意说,如果高剑父能下跪,拜他为师,他就让他看。高剑父认为那些名画中有许多足资借鉴的经验,为了学面,他最后不惜忍辱下跪。这故事流为美谈。高剑父先生主张吸收西洋技法,可还如此尊重传统。所以学岭南画派,学表面的容易,但要学到前辈的修养,十分不易。

二 形与神的问题

我赞成顾恺之“以形传神”的理论。传神是绘画的最高目的,最高要求。刚刚我己讲过,对于人物画来说,书法基础是重要的,但不像有人说的那样是最重要的基础。我不同意夸大到那种地步。在这个问题上,许多人物画家观点不尽一致。我认为人物画要传神,首先要解决一个造型问题,笔墨工夫决不能代替造型能力,还必须懂得艺术科学。以前颜文梁先生上透视、解剖课,李咏森先生上水彩课,这些课程研究的都是艺术规律,不学不行。

记得我去投考中央美术学院时,颜文梁与李健老师都同意,自己信心很足。我带了一九五0年出版的我的第一本画册,到了北京,找到徐悲鸿先生,要求考研究生班。徐先生看了我的画,赞扬了几句后突然问我:“你想不想学好画?”我说我当然想,不然就不会千里迢迢到北京了。悲鸿先生就严肃地劝我考一年级普通班,从基础开始,从零学起。我当时马上想通了,就考了普通班。现在回想起来,当时打基础对人物画是必不可少的。这个基础中包括一些西洋的教学经验,这些经验和我们传统的教学经验不大相同。但不论传统还是西洋,都无非是要解决一个对对象的认识问题。西洋教学讲究严格的人体解剖和透视。“十年”中,有人把契斯恰可夫的教学体系拿来鞭尸,全盘否定。对这样一个有成就的美术教育家,他的体系还是有道理的。他严格到要求你去研究一个纸团的复杂的透视面,以此锻炼你眼睛的高度准确。当然任何事情都要一分为二,素描也如此。它既可使你越来越神,也可使你越来越蠢、越磨越笨。但其责任不在素描,而关键看你的理解、方法是否正确。国画人物与山水花卉有相同点,但又有特殊性。画人物的眼鼻、嘴,差之毫厘、失之千里;画花卉偶有出格反倒更妙。画人物要求很严,不能信手胡来。如果画李苦禅先生,若换了别人的眼睛,那就不是他了。所以掌握严格的准确的造型能力,对国画人物非无碍,反而能适应更多的题材。

西方早在文艺复兴时期就能很准确生动地塑造不同的人物形象了。但我们的传统在这方面有缺陷。很大一部分原因是由于封建思想的长期存在造成的。我们不能不加分析地一味赞扬古代的人物画。与达·芬奇同时代的唐寅,有《四美图》,画固然好,但缺点就是有些雷同,没有刻划出不同的特点。伦勃朗的时代相当于我国的清代,他画过《杜普教授剖学课》,足以说明当时人体研究对绘画的帮助。可当时我国呢,人的手都藏在袖中,不轻易看见,更不用说画人体了。清代对国画人物有所贡献的任伯年也吸收了一些外来的营养。

有人认为古代的画家工匠也没有专门学过解剖,人物也往往画得很好,所以画国画人物画不用学这些。这话带有片面性。古代的画工们尽管没学过解剖透视,但至少是研究过,在生活里决不可能没一点机会来观察、来研究。今天时代在前进,我们的认识也要提高。画当代人,尤其是领袖像,难度更大了。我画过不少象《激扬文字》、《不灭的明灯》这类题材的画,既要形准又要传神,还须合于年龄,差一点就过不了关。马克思逝世一百周年时,中央要我与鸥洋画马克思恩格斯,题目是《伟大的友谊》与《批判哥达纲领》。接到任务时,我们感到既光荣,但又紧张。马克思本人我们不可能见过,前者要画三十来岁、大笑的马克思,后者又是低着头的,我们找遍了所有照片资材也没有我们合用的年龄与角度;最后,只能创造一个青年马克思的形象。在这个过程中,我们体会到没有基础不行啊!造型基础不是多了,还不够啊。

所以,准是前提。但光有形准还不行,还要以形传神,把科学造型与传统笔墨相结合,在形准的基础上加以艺术的夸张,抓住对象的神,使作品形神兼备。我到河南南阳去观墓汉代画像砖画,很受启发。古人真聪明,画象砖中的人物、马匹、猛虎在形体上都很夸张,但牢牢抓住了对象的灵魂,表现得栩栩如生。这些夸张既没有脱离形体的特征,更没有离开物象的精神。所以国画人物,不能抛弃具体形象,即从形到不受具体形象的束缚,再到更象的地步,即神似。这是学画的正确途径。这个过程本身就是一个飞跃。

三 题材与兴趣

画什么题材,这与服务的对象很有关系。解放初,我们在中央美术学院画年画,画完后就拿到群众中去,让群众提意见,群众一看就议论了。有的说:“哎哟,这个颜色可难看了,象猪肝。”我们回去就要考虑如何来改了。我们画画就是要让群众看,这点很明确。这几年不同了,不少同学不大管你这套,很多人一味搞所谓“新派”,叫人实在看不懂,搞得我也变成外行了。对比之下,年画就完全“吃不开”、太土了。我们美术学院,年画是必修的,在任何时候,我都坚持,多年未断。可前年却出了一点问题。上完年画课后,同学们派代表来“请愿”,希望学生的年画作业不要参加全校的成绩展览,怕丢脸。我说有什么好丢脸的?当然我们应该不断改进、提高,但我们走的路是对的,不容怀疑,更不能打退堂鼓。后来参加展示了,受到了校内外的鼓励。省美展及年画展国画系的年画获得了好几个奖。在发奖大会上我借此东风发了一次言,总结了得奖原因,加强了师生们的信心。