专题推荐

-

没有记录!

财神之乡话财神

2013/4/16 9:26:45 点击数: 【字体:大 中 小】

到底谁才是真正的中国的财神爷?有论者认为,赵公明与姚少司师徒俩是瘟神,直到《封神演义》成书的明代,作者许仲琳才把他们作为财神,关羽、比干是忠义之臣,刘海蟾是道家方士,而只有范蠡是一位生财有道的大商家,所以真正的财神应该是范蠡。等等等等。可惜学界前贤鲜有论列,或者以为无稽之说“夫子不足道”,或者以为尽人皆知而弗道。

近年社会转型,“以经济建设为中心”,关于经济的中国传统,以致民俗风情中表现出来的财富文化逐渐进入学界视野,也有一些学人论述。采取的方式不外两种:一种是田野调查,采访搜集口头传说及图像文物资料,以为论据;另一种则是据近代一些资料立论。但我以为,田野调查虽然合乎西方人类学的学术规范,但是西方没有连续性史料,尤其是碑刻方志的传统,且口头传说变异性极大,且局限于当时一地,因而难以进行历史年鉴派所谓“长时段”(lon g time)的叙述;近代资料仓促而成,且叙说随意性较大,也难以作为论说依据。

笔者二十年来一直从事“关公信仰”的考察研究,着意于将典籍民俗互动,经济社会联系,民族宗教关联,文学历史影响融于一体,以凸现中国传统社会价值体系建构的由来演进之迹。所得二百余万字已于2005年析为五卷在香港出版。其中也涉及到关公何以会成为中国传统社会“主财神”的问题,角度及结论与所见前人高论颇有不同。故不揣冒昧,借此论坛将个人思虑所得,辑为此稿,以就教于方家同好。所论或有不当,敬请诸公不吝批评,有以教我。

释“财神”

对于货殖增富,中国人从来就有自己特殊的理解。从语义学角度说,西文商业(business)的词根是忙碌(busy),部分证实着他们商业观念的起源。而中文谓之“生意”,则取自《易经》“生生之谓易”。所以儒家经典如孔子编传的《周易》中,就有:

“富有之谓大业,日新之谓盛德。生生之谓易,成象之谓乾,效法之谓坤,极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神。”(《系辞·上·传》)

或者《孟子》:

“充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。”(《尽心·下》)

素称“不语怪力乱神”的儒家尚且有这些说法,遑论佛、道两教多元神祗,随时随机可以增设神位,供人膜拜?财神所以不会在两河流域产生的一元神教,比如犹太教、天主教和伊斯兰教中出现,而偏偏会在中国应运而生,也就毫不奇怪了。

其实中国人就从来就不缺乏对于“快速致富”的幻想。司马迁《货殖列传序》中早已明言“牟利冲动”的不可抗拒性质:

“富者,人之情性,所不学而俱欲也。故壮士在军,攻城先登,陷阵却敌,斩将搴旗,前蒙矢石,不避汤火之难者,为重赏使也。其在闾巷少年,攻剽椎埋,劫人作奸,掘冢铸币,任侠并兼,借交报仇,篡逐幽隐,不避法禁,走死地如鹜者,其实皆为财用耳。”

由于史无明载,上古至西汉商人有无财富信仰,以及信仰为何的问题,史籍向付阙如。其实三星堆一号墓中的铜树究竟代表何物,至今也没有搞清楚。但是随着近年三峡地区大兴工程,陆续有挂着五铢钱的铜制“摇钱树”出土,唯缘文管部门懵懂无知,不知收藏,故大型完整者多被盗运到海外。当然,此题研究尚在起步探索阶段,未能骤定,但是联系《史记》、《汉书》中夸耀蜀商如卓文孙、邓通、巴清寡妇等“富可敌国”,使我们有理由相信,“摇钱树”就是两汉商人财富崇拜的遗迹。

但是凡是财富,总是要消耗的,谁也不能保证只赚不赔。唐代中期中国又一次面临商业社会,流行一种货币叫做“飞钱”,有点儿今天银行汇票的意思。于是有人幻想:要是这钱能自己飞回来有多好啊!所以才有了《太平广记》中关于“青蚨”的描写。大意是说这种飞虫母子相依,母在子归,子在母归,如果把铜钱涂上他们的血,无论母子都会自动飞回来。将母子之情与钱币的反复孳生联系一起,且能克服空间距离,以此可致交易之钱自动回归,颇具想象力,显然是当时产生期票“飞钱”的神话版,现在看来,倒是颇合“生生之谓易”的本义。

推想起来,“财神”人格化形象,其实是来自古印度的灵感。如印度今存的婆罗门德里贝拉庙,其主神为保护神,其妻为财富神,右方骑母虎的女神是力量之神,左边供奉为湿婆是破坏之神。而同出于古印度的佛教为了夸饰西天极乐,每以连篇累牍之章句,形容财富之无限。比如《华严经》反复描摹“佛富贵”,不过以琉璃、摩尼珠、璎珞、宝华诸物,张大其数,至百万千亿。更可笑者,复以此等物堆迭颠倒,如云:“五百宝器自然盈满,金器盛银,银器盛金;玻璃器中盛满砗磲,砗磲器中盛满玻璃;码磟器中盛满珍珠,珍珠器中盛满码磟;火摩尼器中盛满水摩尼,水摩尼器中盛满火摩尼。”所以一旦说动佞佛之君主贵族,就会被要求用大量金银珠宝供张佛堂,以表其诚,同时也表示对于佛教彼岸的向往。这个风习由来已久,而在唐代开始大盛起来的。

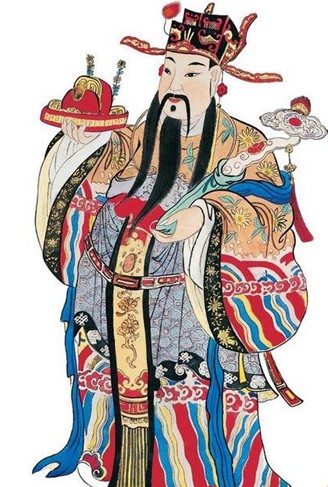

文财神比干

中唐以后由于唐廷将茶,瓷由贡品改为商品,以应付回纥、吐蕃等游牧民族的索需,并且开榷征税。又实行“两税制”以顺应人口大量流动的现实,中国的社会形态开始出现引人注目的转型,这就是近年欧美日本学界盛行“唐宋社会转型论”的基本原因。宋代这个趋势有增无减,并形成了一整套“重商主义”的国策和制度,尤以宋徽宗时代蔡京“绍述新法”,提倡“丰亨豫大”为甚,全民经商风气甚浓。此事涉及颇多,笔者另有专题论述,此不赘言。

值得注意的是,已知中国人供奉财神的最早明确的记述就发生在这一当口。《东京梦华录》卷十二记载:

“十二月近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符及财神、肫驴、回头、鹿马、天行帖子。”

其中“鹿马”一词,应为“禄祃”的谐音,“祃”是一种纸质神像,是供完以后焚烧的。此处所言“财神”为谁,实难稽考,但种种迹象表明,很有可能就是比干。或者换一种说法,比干可能是中国最早敬奉的人格化财神。

对于比干最早的记载,出于西周初年的《尚书·泰誓》:

“今商王受……□(斫)朝善之胫,剖贤人之心。”

《史记》也记有比干的事:

“纣愈淫乱不止.....;比干曰:‘为人臣者,不得不以死争。’□强谏纣。纣怒曰:‘吾闻圣人心有七窍。’剖比干,观其心。”(《殷本纪》)

“纣昏乱暴虐滋甚,杀王子比干,囚箕子;太师疵、少师□(强)抱其乐器而奔周。”(《周本纪》》)

近年社会转型,“以经济建设为中心”,关于经济的中国传统,以致民俗风情中表现出来的财富文化逐渐进入学界视野,也有一些学人论述。采取的方式不外两种:一种是田野调查,采访搜集口头传说及图像文物资料,以为论据;另一种则是据近代一些资料立论。但我以为,田野调查虽然合乎西方人类学的学术规范,但是西方没有连续性史料,尤其是碑刻方志的传统,且口头传说变异性极大,且局限于当时一地,因而难以进行历史年鉴派所谓“长时段”(lon g time)的叙述;近代资料仓促而成,且叙说随意性较大,也难以作为论说依据。

笔者二十年来一直从事“关公信仰”的考察研究,着意于将典籍民俗互动,经济社会联系,民族宗教关联,文学历史影响融于一体,以凸现中国传统社会价值体系建构的由来演进之迹。所得二百余万字已于2005年析为五卷在香港出版。其中也涉及到关公何以会成为中国传统社会“主财神”的问题,角度及结论与所见前人高论颇有不同。故不揣冒昧,借此论坛将个人思虑所得,辑为此稿,以就教于方家同好。所论或有不当,敬请诸公不吝批评,有以教我。

释“财神”

对于货殖增富,中国人从来就有自己特殊的理解。从语义学角度说,西文商业(business)的词根是忙碌(busy),部分证实着他们商业观念的起源。而中文谓之“生意”,则取自《易经》“生生之谓易”。所以儒家经典如孔子编传的《周易》中,就有:

“富有之谓大业,日新之谓盛德。生生之谓易,成象之谓乾,效法之谓坤,极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神。”(《系辞·上·传》)

或者《孟子》:

“充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。”(《尽心·下》)

素称“不语怪力乱神”的儒家尚且有这些说法,遑论佛、道两教多元神祗,随时随机可以增设神位,供人膜拜?财神所以不会在两河流域产生的一元神教,比如犹太教、天主教和伊斯兰教中出现,而偏偏会在中国应运而生,也就毫不奇怪了。

其实中国人就从来就不缺乏对于“快速致富”的幻想。司马迁《货殖列传序》中早已明言“牟利冲动”的不可抗拒性质:

“富者,人之情性,所不学而俱欲也。故壮士在军,攻城先登,陷阵却敌,斩将搴旗,前蒙矢石,不避汤火之难者,为重赏使也。其在闾巷少年,攻剽椎埋,劫人作奸,掘冢铸币,任侠并兼,借交报仇,篡逐幽隐,不避法禁,走死地如鹜者,其实皆为财用耳。”

由于史无明载,上古至西汉商人有无财富信仰,以及信仰为何的问题,史籍向付阙如。其实三星堆一号墓中的铜树究竟代表何物,至今也没有搞清楚。但是随着近年三峡地区大兴工程,陆续有挂着五铢钱的铜制“摇钱树”出土,唯缘文管部门懵懂无知,不知收藏,故大型完整者多被盗运到海外。当然,此题研究尚在起步探索阶段,未能骤定,但是联系《史记》、《汉书》中夸耀蜀商如卓文孙、邓通、巴清寡妇等“富可敌国”,使我们有理由相信,“摇钱树”就是两汉商人财富崇拜的遗迹。

但是凡是财富,总是要消耗的,谁也不能保证只赚不赔。唐代中期中国又一次面临商业社会,流行一种货币叫做“飞钱”,有点儿今天银行汇票的意思。于是有人幻想:要是这钱能自己飞回来有多好啊!所以才有了《太平广记》中关于“青蚨”的描写。大意是说这种飞虫母子相依,母在子归,子在母归,如果把铜钱涂上他们的血,无论母子都会自动飞回来。将母子之情与钱币的反复孳生联系一起,且能克服空间距离,以此可致交易之钱自动回归,颇具想象力,显然是当时产生期票“飞钱”的神话版,现在看来,倒是颇合“生生之谓易”的本义。

推想起来,“财神”人格化形象,其实是来自古印度的灵感。如印度今存的婆罗门德里贝拉庙,其主神为保护神,其妻为财富神,右方骑母虎的女神是力量之神,左边供奉为湿婆是破坏之神。而同出于古印度的佛教为了夸饰西天极乐,每以连篇累牍之章句,形容财富之无限。比如《华严经》反复描摹“佛富贵”,不过以琉璃、摩尼珠、璎珞、宝华诸物,张大其数,至百万千亿。更可笑者,复以此等物堆迭颠倒,如云:“五百宝器自然盈满,金器盛银,银器盛金;玻璃器中盛满砗磲,砗磲器中盛满玻璃;码磟器中盛满珍珠,珍珠器中盛满码磟;火摩尼器中盛满水摩尼,水摩尼器中盛满火摩尼。”所以一旦说动佞佛之君主贵族,就会被要求用大量金银珠宝供张佛堂,以表其诚,同时也表示对于佛教彼岸的向往。这个风习由来已久,而在唐代开始大盛起来的。

文财神比干

中唐以后由于唐廷将茶,瓷由贡品改为商品,以应付回纥、吐蕃等游牧民族的索需,并且开榷征税。又实行“两税制”以顺应人口大量流动的现实,中国的社会形态开始出现引人注目的转型,这就是近年欧美日本学界盛行“唐宋社会转型论”的基本原因。宋代这个趋势有增无减,并形成了一整套“重商主义”的国策和制度,尤以宋徽宗时代蔡京“绍述新法”,提倡“丰亨豫大”为甚,全民经商风气甚浓。此事涉及颇多,笔者另有专题论述,此不赘言。

值得注意的是,已知中国人供奉财神的最早明确的记述就发生在这一当口。《东京梦华录》卷十二记载:

“十二月近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符及财神、肫驴、回头、鹿马、天行帖子。”

其中“鹿马”一词,应为“禄祃”的谐音,“祃”是一种纸质神像,是供完以后焚烧的。此处所言“财神”为谁,实难稽考,但种种迹象表明,很有可能就是比干。或者换一种说法,比干可能是中国最早敬奉的人格化财神。

对于比干最早的记载,出于西周初年的《尚书·泰誓》:

“今商王受……□(斫)朝善之胫,剖贤人之心。”

《史记》也记有比干的事:

“纣愈淫乱不止.....;比干曰:‘为人臣者,不得不以死争。’□强谏纣。纣怒曰:‘吾闻圣人心有七窍。’剖比干,观其心。”(《殷本纪》)

“纣昏乱暴虐滋甚,杀王子比干,囚箕子;太师疵、少师□(强)抱其乐器而奔周。”(《周本纪》》)

责任编辑:C006文章来源:河南文化产业网 2010-09-07 作者: 胡小伟

下一条:没有了上一条:比干庙与林氏的渊源

相关信息

没有记录!

著名人物

没有记录!

精彩展示

没有记录!

评论区

友情链接

百度