精彩推荐

热点关注

专题推荐

-

没有记录!

非物质文化遗产系列报道—沁阳唢呐的传承发展

2012/8/29 12:11:59 点击数: 【字体:大 中 小】

2010年 9月28日,沁阳市实验小学小唢呐手在演奏唢呐曲,庆祝新中国60华诞。当日,沁阳市实验小学100名小唢呐手集体演奏《北京的金山上》、《红星歌》等唢呐曲,赞美伟大的党和社会主义祖国。沁阳市是著名的唢呐之乡,沁阳唢呐艺术是首批国家级非物质文化遗产

唢呐是怎么来的呢?

郝玉岐先生道:“据音乐理论家肖兴华考证,公元265~420年和公元465~489年,新疆克孜尔石窟寺绘画及云冈石窟乐器雕刻中,均有唢呐伎乐人形象,当时的唢呐管身和喇叭形扩音器是整体,与今天新疆木唢呐相似。由此可见,唢呐在中国流传已有一千余年历史,是由西北少数民族传入北方和中原地区。至于在流传过程中,它如何变成汉族喜爱的乐器,已无文字可查。到明代,唢呐运用于军队,并广泛应用在民间,才有了较多文字记载。”

明朝王圻所著《三才图给》中写道:“唢呐其制如喇叭,不知起于何代,当是军中之乐也,今民间多用之。”戚继光所著《纪效新书·武备志》中明确记载:“凡掌号笛,即是吹唢呐。”可见,军队是拿唢呐当军号使了。推而广之,当时官员出行,也开始用唢呐壮声威,所以明代散曲家王磐写《朝天子·咏喇叭》:“喇叭,唢呐,曲儿小,腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬身价。军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨什么真与假?眼见得吹翻了这家,吹伤了那家,只吹得水尽鹅飞罢。”

唢呐是流行于全国的乐器,河南唢呐有独特之处。就地理位置来讲,河南西南多山东南多水,北部山水参半,豫东豫中系平原。“近山者刚,临水者音柔,平原者音和”。因此河南各地唢呐艺术各有特色。河南方言又是我国语言体系中影响很大的中州音韵,是北方方言的一大分支,对我国说唱、戏曲音乐和民间器乐有深远影响。河南唢呐吹奏风格和中原音韵间,也有着直接联系。

沁阳唢呐的一大特点是,杂耍绝活令人眼花缭乱。在唢呐名家贺德义家中,他摆出一桌子唢呐辅助乐器,向我逐一解说。

沁阳唢呐分文吹和武吹,文吹是指在笙、笛、弦、梆的伴奏下平和细腻正规地吹奏,形式可分独奏、领奏。演奏内容有传统曲目《抬花轿》、《一枝花》、《全家福》等,这些曲目音乐性强,旋律优美,还可根据艺人技术即兴发挥,地方色彩浓郁。

文吹中还有吹戏,即用不同的呐子(小型辅助乐器)吹戏。如小呐子主要模仿花旦、小生、青衣等高音嗓门唱腔,低音呐子模仿花脸、红脸、黑脸等净声唱段,塔呐子模仿老生、老旦唱腔。另外,还有闷笛、哈子筒、嚼子、毛脸子、三眼冲等多种多样的吹戏工具,极大地丰富了唢呐模拟戏曲中生、旦、净、末、丑各种唱腔的适应能力。

唢呐还有一种表现方式是咔戏,是指由肺部呼出的气流,经声带的振动,激起哨片发音而产生的哼腔效果。

武吹也叫花吹,是指情绪热烈、带有一定魔术杂耍性质的吹奏。沁阳唢呐杂耍绝活令人眼花缭乱,坐式站式不限,多是唢呐对班比赛时,高手为炫耀技巧以图获胜而表演。主要吹奏方式有:吃,即吃纸吐条、吹旗杆、吹转盘等。

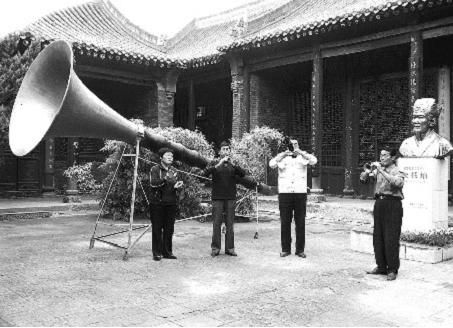

武吹形式多变,热烈火红,极受大家喜欢。5月28日,记者在沁阳市朱载堉纪念馆内,见到一管巨大的唢呐,涕为笑,对飞扬乐符有天生敏感。

像所有宗室子弟一样,朱载堉一生下来就有可以吃到老死的禄米,完全可以吃喝玩乐一辈子,但他一生学习精进,把自己造就成了一个伟大的音乐家、天文学家、数学家,成为一个东方的、文艺复兴式的文化巨人。

沁阳人世代相传,郑王爷朱载堉对沁阳唢呐的发展和壮大,也起了巨大作用。

朱载堉用科学方法阐明十二平均律,解决了“旋相为宫”的难题,并改良了唢呐的发音位置,在唢呐八音孔基础上研制改造出“三眼管子”,使其发音高亢嘹亮,音域宽广,表现力大增。

唢呐是怎么来的呢?

郝玉岐先生道:“据音乐理论家肖兴华考证,公元265~420年和公元465~489年,新疆克孜尔石窟寺绘画及云冈石窟乐器雕刻中,均有唢呐伎乐人形象,当时的唢呐管身和喇叭形扩音器是整体,与今天新疆木唢呐相似。由此可见,唢呐在中国流传已有一千余年历史,是由西北少数民族传入北方和中原地区。至于在流传过程中,它如何变成汉族喜爱的乐器,已无文字可查。到明代,唢呐运用于军队,并广泛应用在民间,才有了较多文字记载。”

明朝王圻所著《三才图给》中写道:“唢呐其制如喇叭,不知起于何代,当是军中之乐也,今民间多用之。”戚继光所著《纪效新书·武备志》中明确记载:“凡掌号笛,即是吹唢呐。”可见,军队是拿唢呐当军号使了。推而广之,当时官员出行,也开始用唢呐壮声威,所以明代散曲家王磐写《朝天子·咏喇叭》:“喇叭,唢呐,曲儿小,腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬身价。军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨什么真与假?眼见得吹翻了这家,吹伤了那家,只吹得水尽鹅飞罢。”

唢呐是流行于全国的乐器,河南唢呐有独特之处。就地理位置来讲,河南西南多山东南多水,北部山水参半,豫东豫中系平原。“近山者刚,临水者音柔,平原者音和”。因此河南各地唢呐艺术各有特色。河南方言又是我国语言体系中影响很大的中州音韵,是北方方言的一大分支,对我国说唱、戏曲音乐和民间器乐有深远影响。河南唢呐吹奏风格和中原音韵间,也有着直接联系。

沁阳唢呐的一大特点是,杂耍绝活令人眼花缭乱。在唢呐名家贺德义家中,他摆出一桌子唢呐辅助乐器,向我逐一解说。

沁阳唢呐分文吹和武吹,文吹是指在笙、笛、弦、梆的伴奏下平和细腻正规地吹奏,形式可分独奏、领奏。演奏内容有传统曲目《抬花轿》、《一枝花》、《全家福》等,这些曲目音乐性强,旋律优美,还可根据艺人技术即兴发挥,地方色彩浓郁。

文吹中还有吹戏,即用不同的呐子(小型辅助乐器)吹戏。如小呐子主要模仿花旦、小生、青衣等高音嗓门唱腔,低音呐子模仿花脸、红脸、黑脸等净声唱段,塔呐子模仿老生、老旦唱腔。另外,还有闷笛、哈子筒、嚼子、毛脸子、三眼冲等多种多样的吹戏工具,极大地丰富了唢呐模拟戏曲中生、旦、净、末、丑各种唱腔的适应能力。

唢呐还有一种表现方式是咔戏,是指由肺部呼出的气流,经声带的振动,激起哨片发音而产生的哼腔效果。

武吹也叫花吹,是指情绪热烈、带有一定魔术杂耍性质的吹奏。沁阳唢呐杂耍绝活令人眼花缭乱,坐式站式不限,多是唢呐对班比赛时,高手为炫耀技巧以图获胜而表演。主要吹奏方式有:吃,即吃纸吐条、吹旗杆、吹转盘等。

武吹形式多变,热烈火红,极受大家喜欢。5月28日,记者在沁阳市朱载堉纪念馆内,见到一管巨大的唢呐,涕为笑,对飞扬乐符有天生敏感。

像所有宗室子弟一样,朱载堉一生下来就有可以吃到老死的禄米,完全可以吃喝玩乐一辈子,但他一生学习精进,把自己造就成了一个伟大的音乐家、天文学家、数学家,成为一个东方的、文艺复兴式的文化巨人。

沁阳人世代相传,郑王爷朱载堉对沁阳唢呐的发展和壮大,也起了巨大作用。

朱载堉用科学方法阐明十二平均律,解决了“旋相为宫”的难题,并改良了唢呐的发音位置,在唢呐八音孔基础上研制改造出“三眼管子”,使其发音高亢嘹亮,音域宽广,表现力大增。

沁阳唢呐艺人说,郑王爷喜欢和艺人来往,以平等之心相待。至今沁阳还有个规矩,办喜事的鼓乐班子,上首红柳木大椅会空着,那是留给郑王爷的。

相传朱载堉曾担当沁阳唢呐演奏的领班人,组织演艺活动,在沁阳九峰寺创建了“金鼓会”。“金鼓会”习俗流传至今,每逢阴历九月二十三郑王爷生日,各地民间艺人会到此集会演奏,纪念郑王。

朱载堉一生致力于“把艺人的地位提拔提拔”,沁阳流传着许多相关传说。

沁阳万北有一有钱有势的张员外,人称惹不得。有一年,为给老母祝寿,他到处寻访最好的响器班。朱载堉当时隐居九峰山下张坡一带,他得知此事,事先通知方圆百十里响器班不揽这个活。张员外跑遍方圆百里,也没请来一家,只能求助朱载堉。朱载堉向他提出要求:鼓乐班和你的亲朋是一样待遇,是上宾,不能成为门外客。

这个要求的提出,是源于当时的陋俗:唢呐艺人当时是最低级的行事,被请后不能上桌吃饭,甚至不能进主户家里,只能在门外表演。

事实上,对唢呐艺人的歧视一直持续到新中国成立前夕,后世名艺人们也一直自尊自强地做着不懈的努力。沁阳唢呐马派代表人物马瑞高先生来到沁阳后,凡请他的主户,他总要讲:“我行低人不低,要请我得依着我的规矩,要如同亲朋相待,不能怠慢。”因为他技艺高超,主户也都给予尊重。

沁阳唢呐

沁阳唢呐属木制双簧管乐器,它的音量大,音质明亮、粗犷,演奏方便,善于表现热烈奔放的场面及大喜大悲的情调。

1606年,沁阳人乐圣朱载堉用科学的方法阐明了十二平均律,解决了历代众说纷纭的“旋相为宫”难题,并改良了唢呐的发音位置,在唢呐八音孔的基础上研制出“三眼管子”,为我国民族管乐的发展做出了巨大贡献。朱载堉还担当沁阳唢呐演奏的领班人,他在九峰寺创建了“金鼓会”,每逢农历九月二十三,各地的唢呐班都要在这里聚会。在朱载堉的影响下,怀庆府一带的唢呐班逐渐增多,明末清初时的“同乐会”、“贾家班”,清至民国时的“麻金班”、“毛旦班”、“银河班”等在当地影响很大。沁阳流传着“大花轿、麻金吹,麻金不吹不结婚”,“闺姑女、门婿到,毛旦不吹不上轿”的俗语。沁阳境内的唢呐整体上可分为四大家两大派。以沁河为界,分为沁北派和沁南派,两派演奏风格各有不同。

唢呐于金、元时代传入我国

唢呐:俗称“喇叭”。在我国各地广泛流传的民间乐器。发音高亢、嘹亮,过去多在民间的吹歌会、秧歌会、鼓乐班和地方曲艺、戏曲的伴奏中应用。经过不断发展,丰富了演奏技巧,提高了表现力,已成为一件具有特色的独奏乐器,并用于民族乐队合奏或戏曲、歌舞伴奏。

沁阳唢呐国家级非遗传承人李金海

唢呐艺术在沁阳历史悠久,早有“唢呐之乡”的美誉,有“乐圣”之称的沁阳人朱载堉用科学的方法阐明了十二平均律,解决了历代众说纷纭的“旋相为宫”难题,并改良了唢呐的发音位置,为我国民族管乐的发展做出了巨大贡献。在沁阳境内醉心唢呐艺术的人员数量十分可观。1997年12月,沁阳市被河南省文化厅授予“河南省民间艺术之乡”荣誉称号,后又被文化部命名为“中国民间艺术之乡”。2006年6月,沁阳市的唢呐艺术由国务院首批纳入国家级非物质文化遗产保护名录。

民间艺人李金海继承了沁阳多家的吹奏技艺,擅长使用大换气方式演奏,一口气可以吹奏三五分钟。在演奏中,他还着重发挥舌头牙齿作用,手搦与卡腔(唢呐附属乐器),鼻孔吹、龇牙吹,多唢呐轮换吹,技艺令人惊叹,2008年2月20日,李金海成为国家级唢呐代表性传承人

唢呐曲伴奏

<怀乡曲>< 黄河情>< 洞房花烛>< 二人台>< 沸腾的黄土地>< 拉呱>< 戏曲联奏>< 粮满仓>< 庆胜利>< 人说山西好风光>< 夫妻双双把家还>< 赶问路在何方>< 汉江春早>< 好汉歌><百鸟朝凤>< 唱起豫调庆丰年>< 朝阳沟>< 春耕忙>< 打金枝>< 打枣>< 红旗渠上红旗扬><苏北小调>< 抬花轿>< 喜庆>< 喜洋洋>< 喜迎春><乡音美>< 一支花>< 正月十五闹雪灯><农村一片新气象><向阳花>< 黄土情>< 家园新曲>< 金龙火凤>< 军营红稠舞>< 看秧歌>< 篱笆墙伴奏>< 山村来了售货员>< 山乡春>< 社庆>< 胜利秧歌>< 士兵花儿><圆梦><祖国一片新面貌>等

独管吹出万般情愫

2010年5月27日上午10时,雨,沁阳市西向镇解住村一片清寂。一处民居中,一支超小型乐队在吹打着,乐音在雨幕中传出很远很远。

吹唢呐的贺德义是乐队主奏,他是沁阳唢呐国家级传承人。一个吹唢呐的加上两个吹笙的一个拉板胡的一个打梆子的,应记者之邀,这支超小型乐队演奏了数支曲子。

第一支是传统曲子“一枝花”,曲风喜庆,往往用在开业庆典、老人庆寿时,内容是表现“桃园三结义”义薄云天的情怀。

第二支是“大桃红”,常用于结婚,曲调平稳悠扬,听着曲子,我仿佛看到了宫娥彩女出宫,她们一对对一双双而出,步履从容,气象富丽繁华。

第三支是“大开门”,“这曲子很特别,无论红白事,还是各类庆典,一旦要办上两三天,第一天第一支曲子一定要吹这支,它高亢激昂地宣布,乡间有桩大事开始了。”贺德义道。

从古至今,唢呐一直是沁阳土地上的最强音,它如同“大开门”之曲,一次次高亢地宣布乡间大事的开始。唢呐一声嘹亮,酷寒空气当即变燥热了,恬静的阳光当即变飞溅了,困倦世界当即变兴奋了。当它戛然而止时,乡村会显得出奇地静。

沁阳唢呐历史悠久,受明代文化巨人朱载 的影响,沁阳出现了许多唢呐吹打班。沁阳唢呐具有极强的模仿性,善于宣泄大喜大悲情绪,唢呐的杂耍绝活也令人眼花缭乱。唢呐音色明朗粗犷,演奏方便,既善于演悲,又善于绘喜,民间节庆、婚丧嫁娶及祭拜仪式上,沁阳人都要选择唢呐,民间流传“大花轿、麻金吹,麻金不吹不结婚”,“嫁闺女,门婿到,毛旦不吹不上轿”等俗语。

新中国成立至上世纪八十年代以来,沁阳当地政府重视民艺,唢呐班发展到百余个,唢呐演艺人员六百多人,“乡乡有唢呐,村村有乐声”。沁阳市还在1991年、1992年先后举办了河南省首届“朱载 杯”唢呐大赛和沁阳唢呐艺术节,来自新疆、湖北、山西、陕西、天津、河南、河北及解放军等全国各地的20多支代表队前来参赛,参赛者有300多人,盛况空前。

唢呐曲伴奏

<怀乡曲>< 黄河情>< 洞房花烛>< 二人台>< 沸腾的黄土地>< 拉呱>< 戏曲联奏>< 粮满仓>< 庆胜利>< 人说山西好风光>< 夫妻双双把家还>< 赶问路在何方>< 汉江春早>< 好汉歌><百鸟朝凤>< 唱起豫调庆丰年>< 朝阳沟>< 春耕忙>< 打金枝>< 打枣>< 红旗渠上红旗扬><苏北小调>< 抬花轿>< 喜庆>< 喜洋洋>< 喜迎春><乡音美>< 一支花>< 正月十五闹雪灯><农村一片新气象><向阳花>< 黄土情>< 家园新曲>< 金龙火凤>< 军营红稠舞>< 看秧歌>< 篱笆墙伴奏>< 山村来了售货员>< 山乡春>< 社庆>< 胜利秧歌>< 士兵花儿><圆梦><祖国一片新面貌>等

独管吹出万般情愫

2010年5月27日上午10时,雨,沁阳市西向镇解住村一片清寂。一处民居中,一支超小型乐队在吹打着,乐音在雨幕中传出很远很远。

吹唢呐的贺德义是乐队主奏,他是沁阳唢呐国家级传承人。一个吹唢呐的加上两个吹笙的一个拉板胡的一个打梆子的,应记者之邀,这支超小型乐队演奏了数支曲子。

第一支是传统曲子“一枝花”,曲风喜庆,往往用在开业庆典、老人庆寿时,内容是表现“桃园三结义”义薄云天的情怀。

第二支是“大桃红”,常用于结婚,曲调平稳悠扬,听着曲子,我仿佛看到了宫娥彩女出宫,她们一对对一双双而出,步履从容,气象富丽繁华。

第三支是“大开门”,“这曲子很特别,无论红白事,还是各类庆典,一旦要办上两三天,第一天第一支曲子一定要吹这支,它高亢激昂地宣布,乡间有桩大事开始了。”贺德义道。

从古至今,唢呐一直是沁阳土地上的最强音,它如同“大开门”之曲,一次次高亢地宣布乡间大事的开始。唢呐一声嘹亮,酷寒空气当即变燥热了,恬静的阳光当即变飞溅了,困倦世界当即变兴奋了。当它戛然而止时,乡村会显得出奇地静。

沁阳唢呐历史悠久,受明代文化巨人朱载 的影响,沁阳出现了许多唢呐吹打班。沁阳唢呐具有极强的模仿性,善于宣泄大喜大悲情绪,唢呐的杂耍绝活也令人眼花缭乱。唢呐音色明朗粗犷,演奏方便,既善于演悲,又善于绘喜,民间节庆、婚丧嫁娶及祭拜仪式上,沁阳人都要选择唢呐,民间流传“大花轿、麻金吹,麻金不吹不结婚”,“嫁闺女,门婿到,毛旦不吹不上轿”等俗语。

新中国成立至上世纪八十年代以来,沁阳当地政府重视民艺,唢呐班发展到百余个,唢呐演艺人员六百多人,“乡乡有唢呐,村村有乐声”。沁阳市还在1991年、1992年先后举办了河南省首届“朱载 杯”唢呐大赛和沁阳唢呐艺术节,来自新疆、湖北、山西、陕西、天津、河南、河北及解放军等全国各地的20多支代表队前来参赛,参赛者有300多人,盛况空前。

贾家唢呐是龙头

沁阳的唢呐演奏,分为三大家四大派,三大家即贾家张家贺家,四大派即以沁河为界,沁北派为贺家张家马家,沁南派为贾家,其中沁南派的贾家唢呐是沁阳唢呐龙头。

贾家唢呐班之所以成为龙头,是因它从清代开始就在同行中威望很高。

贾家唢呐艺人居于沁阳城内联盟街南北两头,南头为一支,北头为一支。南头一支第一代掌门人为贾发先,生四子分别为登高、登云、登明、登魁,都身怀绝技,“老大擅司鼓,外号‘不含糊’。老二拉弦最拿手,外号‘最紧凑’。老三用苇根咪,吹奏怀梆最地道,外号‘实功夫’。老四杂耍最干净(一人吹五杆唢呐),外号‘真利索’。这四弟兄除了唢呐技艺高超外,配合还十分默契,因而被当时的府台衙门看中,成了府门指定的乐班和仪仗班”。

南头一支第三代中的优秀艺人为贾步中,第四代中的优秀艺人为贾凤祥,他们两人配合默契,小有名气,逢红白事两人吹奏《爬天桥》、《王大娘钉缸》等,极受欢迎。

贾家联盟街北头一支,第一代为贾发宝;第三代为贾自群、贾自成兄弟,贾自群外号“麻群”,贾自成外号“麻饼”,老大贾自群唢呐杂耍技艺一点儿不逊色于贾登魁。

当时名艺人有抽鸦片的恶习,办事的有钱人往往用大烟相许。麻群染上烟瘾,随后弟弟麻饼也染上了。不过麻饼有毅力,将自己捆在床上强行戒了烟,而麻群最终因烟丧命。

麻群过世后,其子贾黑光撑起父亲大旗,他争胜心强,班子里的事,他“坐折凳子不让人”,因痨疾而亡。之后,麻饼贾自成独挑大梁。

麻饼善于发现人才,他打破贾家陈规,收异性弟子,在上世纪六十年代和八十年代收的弟子不下50人。他不保守,将贾门独特秘诀和“公尺谱”毫无保留地传给弟子。

麻饼为人谦虚直爽,他常对弟子讲:“我的本事有限,你们年轻结交路宽,凡比我强的都可为师,学出真本事。”他临终时还强打精神试了两声唢呐,对弟子交代:“可不敢丢失。”

麻饼的得意弟子、沁阳唢呐国家级非遗传承人李金海博采众长,除师从贾家,还先后拜马家马瑞高,贺家贺全龙、贺全虎为师。他继承了沁阳多家的吹奏技艺,融会贯通,在“十八板”、“紧板曲”等曲目中,擅长使用大换气方式演奏,一口气可以吹奏三五分钟。在演奏中,他还着重发挥舌头牙齿作用,一曲《百鸟朝凤》被他吹得“天地合一”,手搦与卡腔(唢呐附属乐器),鼻孔吹、龇牙吹,多唢呐轮换吹,技艺令人惊叹,他演奏的唢呐曲“九峰情话”,声音婉转圆润,技巧纯熟。他创作并演奏的唢呐曲《沁阳春》,已由河南音像出版社出版发行。

“毛旦对疙瘩,越对越享活”

三大家中的张家贺家,都是沁阳市西向镇的,张家是事义庄村的,贺家是解住村的。张家张大发(外号毛旦)与贺家贺明星、贾家四弟兄都是同一代唢呐传承人。贺明星儿子贺全龙(外号麻金)、贺全虎,也都是好手。

沁阳民谚:“毛旦对疙瘩,越对越享活”,毛旦指的是张大发,疙瘩即贺明星,享活是快乐之意,两支唢呐班“对班”,是棋逢对手,将遇良才,对到兴处,快感顿生。“唢呐对班,是考验唢呐手的关键时刻,平日难见绝活,都会被‘抖’出,比声势,比技艺,大半天不间歇吹下来,靠的是深厚内功。寒冬腊月,对班好手们是赤脊梁演奏的。这种对班,其实是一种良性竞争,是一种比赛,它很好地促进了地方唢呐艺术的整体发展。”沁阳市群艺馆馆长张子林道。

贺家张家,在沁阳民间威望很高,沁阳对这两派传承人都有盛赞:“大花轿,麻金吹,麻金不吹不结婚。”“嫁闺女,门婿到,毛旦不吹不上轿。”

“这两个民谚,都确有其事。”沁阳市委宣传部新闻科贾海涛道。

1964年十月,沁阳有一家娶媳妇,原定好日子是腊月初八。主家去请麻金,因麻金初八已承许了别人,主家竟改为腊月二十六。

1959年腊月十三,张大发一天承许了三家,两家娶媳妇一家嫁闺女。两家娶媳妇的承许在前,张大发忙得没法去嫁闺女的那家,结果新娘子迟迟不上轿。男家急了,坐当时娶亲的马车,赶紧去请张大发。张大发这头还没忙完呢,男家好说歹说,把自己请的响器班领班带来,把张大发换走,这事才算了结。这就是“嫁闺女,门婿到,毛旦不吹不上轿”。

除沁阳外,张大发在黄河以南的巩义等地也很有名气。

麻金的儿子贺德义,1953年出生,他5岁跟父亲学艺。学唢呐讲究“练幼功”,要练“手功、嘴功、气功”,夏三伏,冬三九,他在沁河滩苦练唢呐,一吹就是一整天。

“父亲教得严,冬天要吹到手出汗,夏天要吹到手上不见汗,不上心要动家法。”贺德义告诉记者。刚学唢呐时,他也叫过苦,但有一次随父亲赶场改变了他的想法。

那是1961年夏,8岁的贺德义随父亲去济源。父子俩沿沁河滩赶路,天气炎热,麻金摸出唢呐,鼓腮边走边吹,三里五里,声不停调不重,底气饱满,音色洪亮。悠扬唢呐声传向远处农田,锄地的农民听声辨人,他们看不清麻金,却准确地听出了他的唢呐,他们停下手中农活,挥手兴奋地喊:“麻金,麻金……”这让贺德义感到了唢呐的魅力。到了12岁,贺德义就已与父亲同台演出了。

贺德义还记得父亲当年和人对班,“同时吹六支唢呐,口噙四支,鼻插两支,音亮堂,调沉稳。遇上差点的唢呐班,一听麻金的名,就走了。”

1977年,24岁的贺德义进入沁阳县豫剧团工作,为豫剧《李双双》配乐。戏剧配乐对唢呐吹奏要求更高,为吹好一段两分钟长的引子,贺德义苦练四个多月。演出那天,贺德义唢呐声一起,全场为之一振,团里老师称赞:“贺德义的唢呐让戏有了魂。”

贾贺张三派之外,沁阳还有个马派,其实也属于贾派,因为马派传人马瑞高是贾自群(麻群)的门婿。上世纪五十年代豫剧在沁阳刚兴起,马瑞高从西安学艺回到沁阳。受戏剧大家樊粹庭等人的影响,当时西安豫剧十分兴盛。马瑞高在西安学会了吹豫剧《抬花轿》、《拷红》、《挂帅》等唱段,他的出现,带动了沁阳唢呐的豫剧热。

马瑞高广收门徒,建立了新班子,一时名声大振,当地群众传言:“办喜事请银河(马的小名),银河吹得真不错。”后来他被贾自群看中,形成了马贾联手的唢呐优势。

一鸣惊天下 扎根乡土间

2010年6月,记者写稿之时,正值南非世界杯如火如荼,响彻全场的“嗡嗡祖拉(vuvuzela)”——细长塑料喇叭,因超大分贝引来全球热议。“嗡嗡祖拉”最高音量可达127分贝,全场齐鸣比喷气式飞机起降时音量还大。如此聒噪,堪为历届世界杯之最。非洲球员球迷自得其乐,欧洲亚洲球员球迷苦不堪言,眼见得“吹翻了这家,吹翻了那家”。

喇叭与唢呐,在中国古代名字混用。“嗡嗡祖拉”与中国唢呐虽然形制不同,但为近亲无疑。唢呐在中国,是普及性很强的强势乐器。设想有那么一天,中国办次世界杯,满场中国球迷都吹唢呐,想来也能变成一支奇兵,变成场上的“第十二人”,给不争气的国足帮上大忙。

细细的铜芯、粗实的木料管和一个盛开着的喇叭碗儿构成唢呐,如此简单,只要在铜芯上安上哨子,就能飞珠溅玉般,飞迸出酣畅淋漓的音乐。唢呐一吹,便是粗犷豪放的味道,它最恰当的吹奏背景,是在热气腾腾的民间。

在沁阳,可以说有多少个村庄,就有多少个唢呐班。吹手视其如命,农民嗜其如食,世世代代都推崇。如今,沁阳百余个唢呐班遍布城乡。唢呐艺人农忙务农,农闲四处奔走,“吹完这家吹那家”。

河南唢呐大家郝玉岐先生撰文道:“据民间艺人讲,中原地区民俗活动中,有十二种活动需要用唢呐助兴:一、小孩子满月;二、做九;三、祝寿;四、红白事;五、还愿;六、清明节祭祖;七、认干亲;八、迎接新官;九、娶鬼妻;十、斩人吹尖子号;十一、拜朋友;十二、城隍爷出城等。”

到了新社会,唢呐更深地参与了民众活动。河南农村有种说法:“七寸唢呐拿在手,五音六律里边有。婚丧嫁娶没有它,闷声闷气蛮难受。”一般红白事一定要请一两个鼓乐班助兴,多的可达六七班,每班数人,一吹便是4~5个小时,彻夜不停者也不乏其例。观看群众少则几十上百人,多则成千,他们开着拖拉机、三轮机动车等蜂拥而来,看鼓乐艺人对吹。艺人吹奏内容和形式都很灵活,吹奏的不但有传统乐曲和戏曲,还有很多流行歌曲。吹奏形式由原来的单笙独唢呐,发展为中西混合:唢呐、笙、笛、铜管、电声等,还带舞带唱带灯光音响。

“舶来品”文武吹灵活多

“唢呐之乡”今更胜昔

沁阳在豫西北早有“唢呐之乡”美誉,新中国成立至上世纪80年代,沁阳唢呐更是“乡乡有唢呐、村村有乐声”。

据不完全统计,沁阳唢呐演奏曲目有300多首。在继承传统的基础上,沁阳当代民间艺术家,还创作了新曲目如《故乡颂》、《九峰情话》、《沁阳春》等。

1997年12月,沁阳市被河南省文化厅授予“河南省民间艺术之乡”荣誉称号,后又被文化部命名为“中国民间艺术之乡”。2006年6月,沁阳市的唢呐艺术由国务院首批纳入国家级非物质文化遗产保护名录。2008年2月20日,贺家唢呐第四代传人贺德义、贾家唢呐第四代传人李金海成为国家级唢呐代表性传承人。

沁阳民间唢呐具有旺盛生命力,他们的队伍可大可小,曲目可长可短,吹奏内容灵活多变,可喜可悲,因而兴盛数百年。作为中原民俗音乐的一朵奇葩,相信它也会在以后的岁月中,得到较好的传承与发展。(原标题:非物质文化遗产系列报道—沁阳唢呐)

责任编辑:M005文章来源:人人网(2012-03-26)

相关信息

没有记录!

著名人物

没有记录!

精彩展示

没有记录!

评论区