- 1、阮咸与琵琶的故事

- 2、韩愈古文改革

- 3、管仲齐劝谏桓公止封禅

- 4、胡秋萍书法欣赏

- 5、书法行长计承江的智慧生活

- 6、作家焦述曾当6年市长 称通过小说"传真

- 7、看刘万林画并与论画

- 8、《列子》哲学的生命意识

-

没有记录!

- 1、阮咸与琵琶的故事

- 2、韩愈古文改革

- 3、管仲齐劝谏桓公止封禅

- 4、胡秋萍书法欣赏

- 5、法家之"术" 申不害的学术思想

- 6、“河南坠子灭亡不了”

- 7、作家焦述曾当6年市长 称通过小说"传真

- 8、看刘万林画并与论画

阎连科:做个写作的叛徒

2013/7/3 9:26:47 点击数: 【字体:大 中 小】

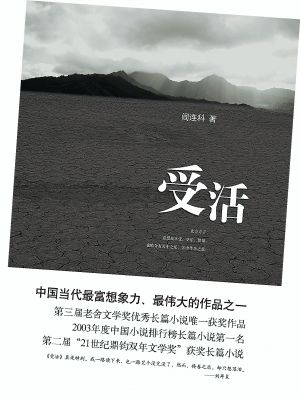

阎连科有很多“头衔”:荒诞现实主义大师,中国最具爆发力的作家,中国最具争议的作家……多次获得包括鲁迅文学奖、老舍文学奖在内的重要文学奖项,其作品被译为日、韩、法、英、德、意、葡等十余种语言,在近二十个国家出版发行。作品有《日光流年》《坚硬如水》《受活》《丁庄梦》《风雅颂》《四书》《我与父辈》《我的现实,我的主义》《发现小说》《北京,最后的纪念》等。

14岁,第一次进城,20岁,为了远离耕种,他拿着一张假文凭应征入伍,22岁开始发表作品,36岁转业来到北京作家协会,52岁被聘为中国人民大学教师。一个站在村头渴望远行的少年,走进了城,走向了世界。

然而,他始终没有走出心中的那片故土。河南籍作家刘震云说,写作的时候,世界的中心就在我们村。同样来自河南的作家阎连科说,我家乡的那个村落,就是整个的世界,就是一个完整的中国。

1 人到中年

不放弃写作的疼痛感

这张面孔浸润着泥土的气息:沉实、朴拙。当他往你面前一坐,满脸直来直去的和气扑面而来。目光中沉积着来自那片土地的旷远,有那么一丝疲惫、一丝笃定,还有那么一丝羞涩。有人说阎连科的面相,爬满老实而滞重的皱纹,具有一种对世间体悟的愁苦质感。在我看来,这张脸上深刻着来自土地的苦难与疼痛,和他用笔耕作后的知足与淡然。

人群里,他是沉默的一个,你总要去静处寻他。作品研讨会,他是主角,却坐在角落里。你称赞也好、质疑也罢,他静静地听,认真地记。任谁看去,他都像慕名而来的大学旁听生。大会合影,他会远远地站在边上,如同一个路人,你招呼他,他便像老友一样,露出憨实的一笑。会后,众人结群赴宴,他又是一个人默默地走,好像这集会也与他无关。你走上前问他,评论家对你的小说指手画脚,你总是点头?他会答你:各做各的活,不相干。

就是这样一个看起来话不多的人,你走近他,他会跟你唠家常,让你避免生疏的尴尬,你若谈起读书写作,他的话开始滔滔不绝。这天在万圣书园的咖啡馆里,他挑了一处僻静的小桌,在我面前坐下。周围没有其他人,他点上一杯苦咖啡,等待各路朋友。他谈起小友方舟的写作天赋,谈起方舟给他推荐的好书还没读完,不久,那个叫蒋方舟的姑娘飘然而至。见面照例谈论在读哪些书,哪个有趣, 哪些见闻比小说更离奇……

这就是中年阎连科的生活:读书,写作,以文会友。如今在他看来,写作与其他工作没有什么不同,只是一种劳作。每天八时开始写,两个小时两千字,然后准备午饭。饭后在沙发上睡一小觉。下午出门会见各路朋友,处理杂务。

“这样的生活倒也充实愉快。”他说,“上午放下笔,一天不会再想未完成的小说。因为两个小时的写作,写作中的疼痛感,已经让自己筋疲力尽。”每次谈起正在读他的某部作品,阎老师总是摇头说:“那小说不好看。”仿佛在为自己的作品让你读了沉重而抱歉。如果熟悉阎连科小说的味道,你就会明白,这是怎样一种“费力不讨好”的坚持。写作,对于许多作家来说是轻松美好的事。比如汪曾祺,他笔下那些动人的牧歌,同样给读者愉悦。但是对于扎根于泥土间的阎连科来说,写作从来都是痛苦的挣扎,无论精神还是肉体。

2 不放弃写作的疼痛感

人们习惯了在各种场合看到阎连科戴着厚厚的白色“围脖”出场,那是因为他的“老朋友”颈椎病时常光临。熟悉他的人都知道,腰椎、颈椎病伴随这个军人出身的汉子许多年了。1995年写完《最后一名女知青》后,他就病了,极度的腰椎间盘突出,腿麻腰痛,不能走不能坐,只得躺着不动。这对于一个拿笔杆子的人来说是极大的折磨。于是,阎连科腰上绑一个非常宽的用钢板做的大腰带,把腰硬支撑起来写作。严重时,只得趴在床上写作,却又引起了颈椎疼痛。后来他终于找到了一个“舒服的姿势”躺着写作。他在一家残疾人机械厂订了一张“雷人”的椅子:座位是半躺着的,前面固定着一块斜板,稿纸夹在上面,像写毛笔字一样,悬肘写作。阎连科的病完全可以说是积劳成疾所致,他一度号称“短篇不过夜,中篇不过周”,一天能写上万字。

与史铁生在病痛中在轮椅上仰望上苍、书写对生命的思索与追问不同,阎连科笔下的粗粝质感触手可及。在斗室里回望大地苍生的希望与失望,他笔下的乡村岁月,触痛了读者,也触痛着他自己的心。他的笔下是一幅苍茫的乡土众生相:从“耙耧山”里那个急于逃离土地的少年,到《风雅颂》里那个“像一条邋遢狗”的大学教授;从《年月日》里与天灾搏斗到生命最后的老汉,到《日光流年》里为活到四十岁而挣扎的司马蓝;从《受活》村庄里一群残疾人的挣扎到《丁庄梦》里艾滋病村的哀歌……疾病与死亡、天灾与无处可逃的命运,乡村世界里生命的挣扎与损伤,在阎连科的笔下,如同田野里的风,凛冽、无处不在。

他总是在这充满欢乐的世界里,带给读者刺心的苦痛。有人说,他的写作“集苦难叙事之大成”。阎连科认为这并不是刻意为之的。每个人看世界的角度不同,他看到的更多是“农民承受的苦难”,曾经在泥土里挣扎,最终远离了农民的身份的阎连科,对于祖祖辈辈在泥土里生生死死的命运,有着更贴身的疼痛与悲悯。阎连科说:“童年的经历告诉我:苦难和辛劳,对于有的人是传奇,是转机,对于有的人来说,灾难之后仍然是灾难,灾难就是日常。比如我熟知的乡村和农民。这就是我的小说悲惨、凛冽的根源吧。”

他说:我不会放弃写作的疼痛感。我写作的疼痛感,在作品中更多体现在灵魂受伤害的过程。《日光流年》里三姓村人们用16年修成的灵隐渠流出的却是工业污染所致的臭水;《受活》中残疾人组成的绝术团拿身体换来的钱财却被身强力壮的人趁火打劫;《丁庄梦》里比艾滋病更无可救药的是健康人的利欲熏心。“艾滋病是一种肉体的病,是我们能够看到的,但我们心灵深处的病是人们很难感受到的。我希望通过艾滋病呈现出人们心灵的病,这种病不仅艾滋病人有,而且每个正常人都有,是我们在日常生活中很难看到的。”阎连科在写完《丁庄梦》后说。

学者孙郁先生曾经评价阎连科道:“只有经历了灾难幻灭的人,经历了死亡般窒息的人,才能够正视乡村社会的深层隐语,阎连科把那些痛感统统压在自己的身上,去为一个民族背负黑色的棺椁并踩出一道道的墓志铭。”阎连科就是这样肩负着疼痛前行,如同一个殉道者。

3 写作,为了逃离土地

“我高中毕业,学习极好,爱过的女孩的爹当县长了,她也远走入城了。一腔义愤回到村,曾为大队秘书的位置眼红过,为娶支书的丑女奋斗过,为当村干部、乡干部、县干部……朝思谋、夜思谋,到头来,仍还是站在自