-

没有记录!

双说顾恺之与王献之的《洛神赋图》

2015/12/17 11:50:38 点击数: 【字体:大 中 小】

在相隔不远的北京故宫与首都博物馆,有两件同名为《洛神赋》的古代珍品遙相昐望。故宫博物院藏的是传东晋顾恺之绘画长卷《洛神赋图》;首都博物馆藏的是传东晋王献之书法小楷《洛神赋》刻本。

三国魏晋时期的曹植有《洛神赋》名篇传世,成为一代文学标杆。曹植贵为王子,由京师返回封地路过洛水,与洛水女神相遇产生了缠绵悱恻的动人爱情故事,并以优美的文笔描述其间女神的高髻玉簪、拂衣推云、步履轻波、顾昐含笑等等妙姿和自己对仙女的脉脉含情,向来被作为上古到中古时期硕果仅存难得一见的“美文学”典范而广受后世追捧。是则在相近时代,由东晋时期的王献之与顾恺之两位书画大家据此而成的一书一画的艺术传奇,应该是一件情理之中又意料之外的文化盛事了。

顾恺之的《洛神赋图》为人物画之经典,目前考证是出自宋摹高手,造型古拙而具当时精细巧艺之神彩。洛神本人的美女造型自是魏晋时期的特征,車驾、神兽、鸾马、旌旄、深涧、坡岸、树木、细草……都能达到出神入化的境界,与同时代稍后隋展子虔《游春图》的山水人物关系比例和表现手法非常接近而精美过之。尤其是魏晋时期山水画初兴时“人大于山,水不容泛”的构图特征,通过摹本一丝不苟地忠实描摹,被体现得淋漓尽致。但我以为更重要的是:这是古代中国画史中第一个以文学作品为底本进行主题创作的记录。《洛神赋》出自文学家曹植之手,为名家名篇,它是先在的,本身与绘画史无关。画家把它引入自己的创作,既不能学明清水墨逸笔草草遣兴抒情不得要领,又不能像汉人画像石中述孔子老子周公故事必须非常忠实于历史。《洛神赋》出于曹植的虚构与想象,本无其事,取为题材也是显示文学家的才情而已,与历史事实并无关涉。而顾恺之取之为画,必须吃透原意、反复比较、认真表现之。这就是我们今天所说的“主题性创作”。历来多见的《竹林七贤图》《兰亭修禊图》《西园雅集图》《虎溪三笑图》都属此类,在中国绘画史中向来不重写实的传统制约下,它们的偶尔出现,是弥足珍贵的。它不是工匠画,更不是文人画,可惜这卷故宫藏《洛神赋》是宋摹本,若是顾恺之原迹,那该创造多少个第一纪录啊?

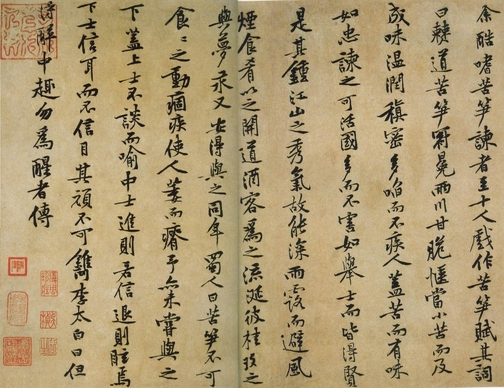

王献之小楷《洛神赋》又称《玉版十三行》,共250字,字字精工妙不可言。而它的墨迹,据说在唐代即已经出现:是唐摹本硬黄响搨形式如《兰亭序》《万岁通天帖》然。据记载,王献之《洛神赋》不止数本,皆是当时作为新体的楷书用笔与体式。其中一件有柳公权跋:“子敬好写《洛神赋》,人间合有数本,此其一焉”。其后则称柳跋本,以见出唐代流传。董其昌有跋云见于项元汴家,足证在明代还流传有绪。唐以后的记录是,在宋高宗绍兴年间又获《洛神赋》九行176字,还有书画学博士米友仁作跋;宋末权相贾似道又得四行74字,但与高宗米跋九行不衔接,贾氏只得分两段装成一卷,前有宋高宗内府“绍兴”鉴藏印,后则钤贾氏收藏印“悦生”“长”鉴印。虽有言之凿凿的记载,但所述的唐摹墨迹本都失传了。

摹本失传,只得求诸刻本,目下最早的记录,是北宋哲宗元祐间发起编辑摹刻为《秘阁续帖》,徽宗建中靖国元年刻成。其中刻入《洛神赋十三行》。细细核对,这并不是前述的柳跋本而是另一墨迹勾摹本。柳跋本则在宋代《越州石氏帖》中刻入,保存了珍贵的王献之《洛神赋》的不同摹本样貌。至于玉版十三行之“玉版”则自南宋贾似道以于阗碧玉刻十三行以来,明代万历间从杭州葛岭掘地得之(又有疏浚西湖得之湖底一说)公之于世,士大夫人以得拓本一纸为贵。康熙中入京城,旋入内府,即拓本亦不易得矣!咸丰时八国联军火烧圆明园遭劫,又流散民间;经安徽,到上海朵云轩收购,再到北京文物公司,初皆疑为后世翻刻,廉价收入而已,乃于1981年凭借北京文物公司慧眼,遂以18000元巨款收得“玉版”,转交首都博物馆收藏。

王献之时代,书法还是实用的书写行为,无论是大王手札尺牍如《孔侍中帖》《丧乱帖》《姨母帖》《快雪时晴帖》以及陆机《平复帖》王珣《伯远帖》王献之《鸭头丸帖》诸帖,还是作为文稿的《兰亭序》,都不脱通信往来问候起居报事记述的实用文字功能,像王献之《洛神赋》这样非实用的、纯以书写前贤文学名篇的“纯艺术行为”,在今天是人人为之的寻常举止,在魏晋当时却是前无古人的创新之举。虽然现在博物馆里只存拓本和玉版原石而无书法原迹,但它与前述顾恺之《洛神赋》的依据文学作品而专题绘画创作的“创纪录”行为的价值一样,都是史无前例的唯一历史记载,是无可取代的。它们都代表了中国书画艺术最初以“主题性创作”去靠近古典诗文、不满足于书画限于作为匠人职人技艺而希望使它更具有文学(文化)品格的一种新的发展方向。实践证明,一千五百年后,它已经成为中国书画的主流方向。

扑朔迷离的玉版,究竟是见于吾杭葛岭山石荫翳台阶掩映之间?还是得自于西湖湖底篙柱划撑之际?有缘的杭州人,是否应该去接地气作寻踪之旅,或者泛舟湖上作翰墨旖旎之想?