-

没有记录!

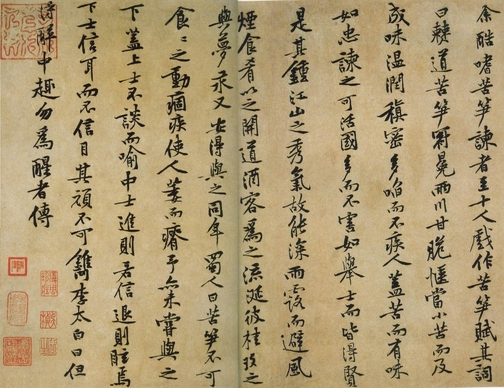

诗画之合

2015/7/28 12:07:48 点击数: 【字体:大 中 小】

中国画的笔墨神韵,来自画家的腹墨而非池墨。池墨图形骸,腹墨方传神。

神韵,是事笔墨者追求的至高境界。没有诗的积淀,没有诗的随感而发,没有诗的灵性慧根,便没有画的迁想妙得,没有笔墨的精彩幻化。“腹有诗书气自华”——在“诗书画印”的高度融合中,传统绘画约定俗成地把“诗”放在首位是颇有道理的。

今人论画,动辄“厚”贵“薄”贱,重形轻质,不能引为品画标准。

清人袁简斋云:“‘古人之诗,少陵似厚,太白似薄,而俱为名家’;‘以物论:狐貂贵厚,鲛绡贵薄,安见厚者定贵、薄者定贱耶?’”(《随园诗话》)

诗画互通。以通画论:范宽、半千贵厚,云林、弘仁贵薄,俱为名家;以画种论:山水似厚,翎毛似薄,岂不闻“画山水要有神韵,画花鸟要有情趣”(《黄宾虹话语录》)。以技法论:“泼墨如雨”与“惜墨如金”,各有所擅,岂能以“厚”“薄”二字绳墨?

谈诗论画,不在贵“厚”贱“薄”、贵“重”贱“轻”,而在于“厚”而不浊,“薄”而不纤;“重”而不滞、“轻”而不浮,而后渐臻佳境。

“诗有烟火气则尘,有脂粉气则纤,有蔬笋气则俭。”(清·林昌彝《射鹰楼诗话》)画有“烟火”“脂粉”“蔬笋”气亦浊俗,亦似诗之“尘”“纤”“俭”也。袁简斋曰:“诗能‘萃天地之清气’则‘结之而不散’。”(《随园诗话》)天有清静之气,人得之则通神明,吾谓画若得之则清逸也。故欲脱俗,当求“雅”;欲求“雅”,当先降“浊”;欲降“浊”,须常纳自然、诗文清轻之气——所谓“升清降浊”是也。

明人胡应麟曰:学诗“法而不悟,如小乘缚律;悟而不法,外道野狐耳。”(《诗薮》)作诗如果一味地承袭前人而不能融会贯通,被律法所束缚,终究不能达到上乘的境界。反之,漫无原则地盲“悟”,恰似法门之外的旁门邪道,终究修炼不到正果。反观当下,人们常提到的“创新”,类似诗中“悟而不法”者。放肆、乖戾、流易、薄浮等诸多“创新”,诚非一种合理的进步。换言之,“创新”如果破坏或遗弃了传统中的优良基因,那么这种创新是失败的,甚至“无异于中国画的自我取消”(潘天寿《谈谈中国民族绘画的风格》)。

诗欲臻上境,须先“广”而后方能致“深”!治学之道,殊途同归。绘画亦如诗中参禅,故潘天寿先生说,须“静则静到如春蚕吐丝,练则练到如老僧补衲”。(《听天阁画谈随笔》)“禅必深造而后能悟,诗虽悟之后,仍须深造”。(《诗薮》)丹青的玄秘与之相同。

品赏书画笔墨,不可人云亦云,不可附庸风雅。

《带经堂诗话》中说:“‘诗以达性’为上,‘总其妙在神韵’。”画乃无声之诗,总其妙亦在“神韵”二字。故绘画要祛除“例无精彩”,需花大力气到“神韵”二字中去探询。