-

没有记录!

汉字书法的命运与中国文化的兴衰

2015/6/3 14:50:28 点击数: 【字体:大 中 小】

自叙帖(局部) 怀素

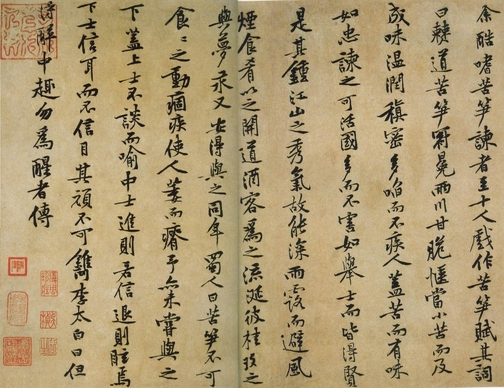

祭侄文稿 颜真卿

寒食帖(局部) 苏轼

祭祀狩猎涂朱牛骨正面拓片局部

九成宫醴泉铭(局部) 唐代 欧阳询

快雪时晴帖 王羲之

玄秘塔碑(局部) 柳公权

篆书论书轴 清代 何绍基

峄山碑(局部) 秦代 李斯

刘墉书法 清代

曾来德

学习书法,可以提升国民的素质;写好书法,可以写出中华民族的审美。一部书法史和一部文化历史共衰共荣,历数千年而不变。书法兴则国运兴、文运兴……

这个题目有点大,不太好做文章。

我们可以说,汉字书法的命运与中国文化的兴衰有一定关系;也可以说,二者没有什么关系。因为中国文化的内涵是无限丰富的,从诗书到礼乐,从伦理到政治,甚至建筑、园林、医药、兵法、祭祀、巫祝,无所不包。书法当然也在其中,但从历史上看,它并非独立的艺术门类。将其作为一门艺术来看待,是相当晚近的事,是近代艺术观念自觉以后的结果。一方面,古人的书写,包括那些创造了艺术顶峰的巨匠们的伟大作品,都不是为了“书法艺术”的创作,而是和对于“内容”的表达密切相关。书法在过去的大多数时间里,基本上都停留在“用”的层面。尽管在印刷术出现以前,书法可能承载了中国历史文化的一些方面,包括从物质到精神,从心理到哲学。

另一方面,正是书法的这种“用”的价值,这种无所不包的承载功能,使其在中国历经千年而不衰,成为一种蕴含深厚人文信息和精神力量的独特审美样式,其无限深邃、奥妙、复杂的世界,反过来看就是一切中国艺术基本特征的绝好体现,甚至是中国文化的一个象征,具有崇高的文化地位。从古至今,汉字书法在中国精神文化的保存、传播和发扬光大过程中的独特作用无可替代。从地理上看,幅员辽阔的中华文明圈,方言隔膜,习俗迥异,却由于“书同文”而相识相知、同心同理。反观世界上那些没有书写传统的古老文明,文字几乎已经无人识得,导致了他们的文明中断。而就中国的文化和文明而言,它的继往开来,它的生生不息,它的发扬光大,在某种程度上仍有赖于书法艺术的传承。

今天我们遇到了机器时代和工业文明,包括数字化、电脑书写,遇到了看上去高效强大但缺少生机的物质文化、城市文化。这使我们觉得哪里都好,但又似乎哪里都不对劲。我们穿梭旅行,住同样的公寓和酒店,进出同样的航站楼,吃一样的快餐,人人都看即时发布的电影和新书,再过些年,我们还可能会讲同样的美式英语……我们成为一种没有什么心智也可以活得不错的“工具人”,脑子里只有一种工具理性。这是当今文明正在努力塑造并渴望出现的世界,一个新型“乌托邦”。如果地球上现有的战乱、饥饿和贫困真的被消除了,那么我们这个文明的目标就达到了,这个文明也就圆满自洽了,黑格尔很早以前所说的“历史目的”,又或者是福山20年前所说的“历史终结”,就都见分晓了。想想这样的“历史”的底牌,我们接下来该当如何作为?

当代文化或文明的这种趋势,实际上是非常令人忧虑的。自生民以来,自文化以来,自人文主义、人道主义以来,我们引以为傲的,难道仅仅是更加舒服地活着?像一个安安全全待在动物园里的动物一样,吃睡无虞,然后生老病死?恐怕不是!人类生而与艺术相伴,就是因为有不断塑造自身、提升自我的内在需求,人通过驾驭各种艺术形式而不断求索的是丰富的心灵、高洁的品德和广博的精神。

所以,其实不仅仅是一个中国文化的兴衰问题,我们今天要考虑的是整个地球文明的走向及意涵问题。

文化的日益趋同,艺术作品的同质化,技术和资本的疯狂再造能力,正让我们越来越感受到自我的软弱和破碎,甚至自我的再度解体。今天的两种主宰性力量——市场和媒体,正在瓦解我们作为万物之灵的意义感和存在感。我们存在,但仿佛并不存在;我们劳碌,但不再有幸福感。接下来,我们后人的精神和意识形态会不会是一种机械复制,只剩下一种芯片般、模块化的心灵和人格呢?实在难说。这就是“命运”一词会让我们时常有所醒悟并且感到焦虑的原因吧。在此,我只能从书法的角度来谈一谈。

书法凝聚中国文化精神

经常有人说,书法是中国艺术的核心,是核心的核心。这样说对不对呢?一定程度上是有道理的。因为这一近乎完美的艺术形式逾千年而活力不衰,它所具有的精神引领和指导作用,早已体现在了它伟大传统性当中,无论从其哲理的深刻、审美的丰饶,还是人文精神的厚重来看,它都表征着中国古老文化的博大精深,是一种不可磨灭的伟大符号和标记。通观中国历史,书法在化育民族精神、培养道德人格和铸造文明品格等方面,均发挥了不可取代的作用。上古时代先贤们所有的重要智慧,中古时代的全部经典,近古以来艺术家的奇境创造,绝大部分是通过书法形式才得以保存到今天的。在中国人痴迷书法、热爱书法的无数个理由中,中国文化和中国精神栖息于书法这一独特形式中,可能是最重要的理由。中国的历史文化传统表明,我们这个民族是一个有着伟大书写历史的民族,我们的历史也是一部书写的历史。

书法从根本上,通俗一点说就是中国人的一种文化习惯。由浅入深,从笔墨的体验,到诗意的人生境界,再到宇宙精神,书法带给我们的生命体验是无限丰富的。以历代诗文为例,在我们这个古老的诗的国度,诗歌可谓一切艺术的灵魂,而最早的诗歌,往往都以书法为载体,书写让诗文的艺术境界和人生境界得以体现和提高。相应地,对诗的内容和境界的领略,也要在对书法的鉴赏中才能更好地实现——我们今天所说的“阅读”,是后来的事情。所以,诗、书结合,书、文一体的艺术思维方式,很早就是中国古代文人的自觉追求和基本素养。苏东坡说过,“诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。”“溢而为书”,这并不是对书法的贬低,而是充分的尊重。诗言志,书亦言志。书家爱写诗,是因为其内心有诗意;反过来看,诗的节奏和韵律、情思和境界、人生感悟和宇宙精神,也导致书家笔墨、体式、书写节奏的变化,并最终体现为书法的高妙境界。所以人们会说,诗不同,书亦不同。还有很重要的一点,古代书法家所书写的诗文内容,一般都是自己创造而非别人的作品,他们本身就是出色的诗人和文学家。所以,“兼文墨”历来都被公认为是中国书法家艺术造诣的一种体现。从王羲之、欧阳询、张旭、怀素到苏轼、黄庭坚,中国历史上的这些大书法家,每一位也都是优秀的诗人、文学家、学问家,少有例外。无论《自叙帖》中本身的文采,还是《兰亭序》中的精神气质,其实都不单纯是书法功力和技巧的问题,而是与书法家的精神境界、文化品格、生命情怀紧密相连的。所以说,书法的昌盛是与文化的昌盛相联系的,书法承载文化的创造,文化确保书法的绵延,二者相辅相成。

书写是一种独特生活方式

春秋以降,中国士人(或我们今天称之为知识分子的群体)是中国文化得以传承的主要力量。中国士人的世界观、价值观、人生观,体现于中国历史文化传统中的是深厚的济世情怀。这种从个人到天下的修为次第,又决定了任何一个卑微的奉献者都只能从他手中的毛笔开始。把字写好,主动接受中国式审美是求道的第一步。正是在这种成就了士人独特地位的书写历程,让我们看到了汉字书法的重要地位,这是非常有趣也值得深思的,它至少有以下几个方面可资镜鉴。

其一,从士人不同的人生道路来观察。所谓书与文,既指书法与文字,也指书法与文学、学问。因而,可以说书法是有准入门槛的。中国古代文人,自幼童起,就是既学书写,又学诗文。书法是文人的基本素养,诗文才能带动了书法艺术境界的升华。可以说,在古代正是书法和文人的结合,才形成了书法的艺术化。所谓文人,不是说是为了成为一个文人,按照儒家的“修齐治平”,指明了人生路线,其意义所饱含的家国之梦、天下情怀,是要由个体的文化素质、精神品格来保证的,文品和人品密切相关,最终是人品决定了一个人可否成为栋梁之材。我们看历史上的文人,春风得意者毕竟是少数,失意、不得志者却大有人在。那些时运不佳、怀才不遇,却能通过书法艺术归于达观的文人,比比皆是。这两种人生虽有着完全不同的生命体验、命运归宿,却都能通过书法找到自我,成就艺术。这是不是书法艺术的奇妙之处?大家都知道像李斯、蔡邕、虞世南这样的官员,像米芾这样的平生不得意者,还有不齿于世间名利的和尚怀素,都能从一种独特的方面呈现出诗才与书法的巨大成就。这类例子让我们看到,在中国,书法艺术与人生的“进”“退”关系很大,似乎完全具有超越其他生命体验方式——如宗教的救赎功用。所以,当年蔡元培先生主张“以美育代宗教”,其实并非权宜之计,而是和他对我们历史文化的透彻理解有关。还有一点,中国传统文化中的儒、道两家,与书法的关系也很值得观察。这两种完全不同的人生观、世界观和价值观,对中国书法都产生了巨大影响。从观念上看,一个讲求“用”,一个讲求“无用”;从审美来看,一个强调良善和仁义,一个主张归真和无为。就艺术的纯粹性而言,道家的境界无疑更高,让我们看到一种自由无羁的精神境界,看到一种无功利性的艺术品质。但是,从社会人伦的化育、道德风教的传播等事实来看,书法的神奇作用又是无处不在的。所以,儒、道两家的观念,在书法美学中都有深厚的体现,如宁静、中和、节制、气韵、气象等等。

其二,从书法家个体的内在素养来观察。中国书法历来讲书品与人品的统一,而且更注重以人品论书品。历史上的书法经典,都是人品修养和文化修养相交融的结果,我们都熟知“书道即人道”的说法,结合书家的品格节操评判其艺术成就,在中国是人所共知的标准。极端的例子是岳飞和秦桧。岳飞据说有真迹流传于世,像《吊古战场文》之类,其实很难考证,但我们愿意认可,就是因为其书法背后的人格。秦桧的字也不一般,据说我们使用的宋体,就是出自他的书体,但叫做宋体而不是秦体。历史上其他一些人的书体却以人命名,比如颜真卿和“颜体”、柳公权和“柳体”,原因就在于我们有一个书道与人格并重的评价标准。我们甚至可以认为,中国历代社会精英的培育和文化的传承也与此有关,这是我们中华文明的一个古老特质。

其三,书法可以颐养身心,让人延年益寿。历代书家长寿者众,如欧阳询85岁,虞世南89岁,杨凝式82岁,贺知章86岁,柳公权88岁,陆游86岁,文徵明90岁,黄宗羲86岁,董其昌82岁,傅山86岁,朱耷82岁,刘墉86岁,吴昌硕84岁,齐白石95岁,于右任87岁,章士钊92岁,沈尹默89岁,刘海粟99岁,张宗祥84岁,郭沫若90岁,沙孟海94岁,林散之92岁,孙墨佛100岁,舒同93岁,苏局仙110岁,董寿平94岁,赵朴初93岁,启功94岁等等。而一项更有意思的统计,是我国历代能查出生卒年代的皇帝共209人,其中年龄超过80岁的仅4人,他们是梁武帝萧衍86岁,唐代女皇武则天82岁,宋高宗赵构81岁,清乾隆89岁,而这四位皇帝都雅好书法,并且有经典之作传世。书法乃最好的养生之道,可谓不虚。

今日社会,正如老子所言“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎,令人心发狂”。所谓修身,首要养其心。科技的高速发展,人已渐被物所累,过分追求视听享受、美食美味刺激,人之眼、耳、鼻、舌、身、意,感触已很迟钝。我们常常是心不在焉、视而不见、听而不闻、食而不知其味,人之快乐感幸福感大不如前,何也?正是我们的心已不纯净,太躁动,太多的欲望已让我们逐渐丧失了一颗平静纯粹的心。而学习书法,可以养性、养心,让我们找回逐渐迷失的本心。书法作品要臻至高格调,就必须有一颗赤子之心。由此书法可以养心,涤烦襟、破孤闷、释燥心、迎静气,让人之身心获得平和舒缓,愉快健康。

虞世南云:“欲书之时,当收视反听,绝虑凝神,心正气和,则契于妙。心神不正,书则欹斜;志气不和,字则颠仆。其道同鲁庙之器,虚则欹,满则覆,中则正。正则冲和之谓也,然字虽有质,迹本无为,禀阴阳而动静,体万物以成形,达性通变,其常不主。故知书道玄妙,必资神遇,不可以力求也。”书法之道,首在养气,气和方契于妙,一味蛮干、力求都有悖于学书之道。书法家在书写过程中,为了创作一幅佳作,必绝虑凝神,屏住呼吸,让气归于自然,随线条节律而变化。一幅优秀书法之作,犹如优美的旋律,气息也得以舒畅,像在完成一种气的运动,其实就是在做气功,或谓艺术气功,让脑、体合一,通过自身意念、呼吸和姿势,实现人体精、气、神的自我调节和完善,从而达到休养身心之功效。

从汉字书法的上述特点和“命运”轨迹来看,书法与中国文化的兴衰问题其实也就基本清楚了。我们说,中国文化尤其是传统文化,它的核心实际上在于其精神价值。精神价值的失落,精神文化传统在历史长河中起伏、兴衰的情况是毫无疑问发生过的,而且还会发生。但消亡则绝无可能!这一点我坚信不疑,即便是在新的一代人都已不书写汉字或者不愿意书写汉字的情况下。这方面,笔者认为,只要我们重视书法,或者是那些重视自我教育、自我修养的中国人没有丢弃书法,我们的文明就是有希望的。因为书法的创作活动,哪怕是普通的练习活动,其实都意味着一种教育,意味着一种人文意义上的优雅生活。在全球化时代,在生活方式都愈发千篇一律的情况下,书法可以轻而易举让我们回归到自己的民族精神,保持自己的精神个性、文化骄傲和价值优越感,使得我们在一个物质化、商业化的海洋里会确保有自己的“诺亚方舟”。

中国式人文教育需重视书法

对中国人而言,书法艺术提供给我们的生命体验方式和人生价值诉求是多样的,这种体验方式和价值诉求最终又和我们的生命之道、宇宙之道大有关系。从根本来看,汉字书法、汉字的书写本身就是中国式人文教育的最早解决方案,也可以说是最后的解决方案。书法是对中国文化、思想以及人文价值观念的绝佳隐喻,也是一个民族精神历史的藏身之地,这么说一点也不为过。

先说书法之法。书法,即书写有“法”,宏观地说,是法度,是对一切传统精髓的遵循,是方法论和规律性,是中国历代书法巨匠们创造并积累起来的原理和法则。书法的“法”字,本身就有效法前人、尊重先贤之法的明确意指;具体说,书法中更是有许多狭义的方法,大致包括了笔法、结体和章法。笔法中有执笔法,像擫、押、钩、揭、抵、拒、导、送;还有运笔法,例如永字八法:点、横、竖、勾、仰横、撇、斜撇、捺。所谓结体,也就是我们通常所说的“间架结构”,是为了让形体各异、态势不同、笔画不等的文字,因点画的连贯穿插而呈现出生动的姿态。像欧阳询的《三十六法》、黄自元的《九十二法》等,包括了排叠、避就、顶戴、穿插、向背、相让、救应、附丽、回抱等等。而章法,我们通常称布局,指的是一篇作品的“置阵布势”。众所周知,王羲之在《题卫夫人〈笔阵图〉后》中,有关于章法的精彩论述。他把一幅书法作品比作一个战场,有将军、刀枪、阵型,讲的是字与字、行与行之间的关系。所有这些书法之“法”,对于一个重视书写的自我教育和修养的人来说,是必须遵守的东西。一个人拿起毛笔准备书写时,如果他心里想的是书法,那就意味着要向这些千古不易的方法致敬,如果对这些“法”没有敬畏之心,那就只是写字而非书法创作了。

在法度之内、方法之间,一个人通过不断读帖、背帖等临摹过程,通过对历代大师们作品的精研苦学,技巧在潜移默化中提高,最后脱胎换骨,终得书道。这正是我们所熟知的一个中国书法家的必由之路。为达到这一步,古人往往要付出铁砚磨穿、退笔成冢的巨大代价。我想,在今天恐怕也如此。然而,正是这样近于苦行的修习,在这样一种对戒律的尊重呵护中,我们的气质会得到培育,我们的修为会得到增进,我们会渐渐地意识到伟大传统的清晰脉络,我们用书写来承载的那些浩瀚“内容”会内化于心、外化于行,我们身上的历史文化的基因就会被激活。终有一天,我们会走出匠人技艺的层次而跃升到艺术表达的自由境界,最后由书及人,达致中国文化修养的高尚境界。

再说书法与传统文化、精神哲学的关联。如前所述,远古的书写活动,都主要在“用”的层面,书法、汉字好像只是一种载体,人们更重视书法中的诗词、文学内容,最多是将书法形式和书写内容一并看待。但我们知道,汉字这个“载体”非一般意义的载体,它具有母体的性质,它承载的是整个中国文化甚至文明的信息,包括丰富的历史传统和高级的精神哲学。更重要的是,就书法这一独特艺术的发展本身而言,它也如同其他艺术样式一样,包含了一整套中国的艺术思想。当我们长期涵泳其间,不自觉就会受到感染熏陶,可以说,中国人的人文素养、人文精神,中国人对“道”的理解,对天地正气、宇宙精神的把握,是可以从把握毛笔开始的。读历代书论即可知道,这些艺术思想、精神哲学是贯穿始终的。

我们会发现,书法这种看似简单的汉字笔画和线条,处处与中国的一些哲学概念有联系,比如“形”“神”“气”“韵”“理”“法”,在书法中都可以清楚地看到,像对字形与神采的考虑,对气韵生动的追求等。在中国古代哲学中,形与神是指实体与精神的关系,哲人们探讨的是形与神如何寄寓、可否分离,神对形有无依赖,以及形与神的同一性等问题,这是我们中国思想的最幽深奥妙之处。反映在书法审美实践中,就是通过求诸“形”而寻找“神”,达到物我统一、物我如一的境界。换言之,以“神”为质,以“形”为用。“神”寄寓于“形”,是一种内在的精神,是本质性的东西,“形无神不活,神无形不存”。书法家就是要通过不断地书写去认识和感知才行。当然,古代书法家把握形神关系时,有的以形为质,以神为用,形神统一;有的以神为质,重神轻形,各有侧重,不一而足。归根结底,这是中国哲学上的形神论在书法艺术实践中的表现。再如“气韵生动”中的“气”与“韵”,这又是哲学概念。中国书法重视“气”与“韵”,是因为中国书法的审美本质更注重主体内在精神。在书法中,“气”指的是气格、气骨、气象,是一种精神性的东西,在书写中主要表现在从创作冲动、章法布局到落墨整个过程,是形而上的。人们评价一幅完美的作品,认为体现出了“气韵生动”,这个“气”,指的就是精神本质,和前面所说的“神”是同一个意思。“韵”,是“风韵”“韵度”。“气”和“韵”都是内在的、精神性的。“气韵生动”是说书法家的书写,生动表现出了诗文或文字本身的“精神风韵”。我们不妨说,在书法中,“韵”既是一种审美境界,又是一种艺术方法,是中国书法审美本质所要求达到的艺术境界。它和“意”“理”一样,也是重要的美学范畴。书法艺术中的这一哲学境界和哲学高度,最终决定了书写者艺术体验、生命体验的无限丰富。

如此,我们就可以知道,中国的书法是怎样关乎着中国文化的命运,而一个个体书写者的书法造诣,又是怎样关乎他的人生观、世界观、价值观。在中国古代,没有专业的书法家,只有文人,而文人往往是各项修养齐备的,他们一生中都在广泛涉猎,上下求索,文学、绘画、历史、哲学、天文、地理,无不精通,甚至还要文武兼备,能够治国理政。今天看,这难道不正是人的全面发展的思想体现吗?所以说,当经济发展突飞猛进,工业文明、技术文明、消费主义和媒介的泛滥正悄然修改我们的生活目标,甚至疯狂地涂改我们的生命意义,让我们感到失意、茫然、信心低落时,我们其实可以从古老文化、从中国的伟大传统中寻求帮助。天人合一的生命精神,天下为公的价值理想,自强不息的君子风度,现在仍然具有美教化、厚人伦的巨大功效,而具体的门径和道路,我可以告诉大家,就存在于古老汉字的一笔一画当中。

因此,我的结论是中国现代化进程中人文精神的复兴,中国未来社会中坚力量和精英人群的培育,中国文化精神的世界弘扬和国际传播,都是完全可以从书法这门具体的艺术活动开始的。

(作者系中国国家画院副院长、院委、书法篆刻院执行院长,中国书法家协会理事、教育委员会副主任。)