精彩推荐

热点关注

专题推荐

-

没有记录!

热点排行

明牍清笺:大千世界的瑶翰兰章

2013/12/2 16:05:09 点击数: 【字体:大 中 小】

历代尺牍原件的存世数量,与书籍的情况类似,也是随着时代的向后推移而递增。但因墨迹的唯一性,现存的宋、元、明三代书札实物远远少于同时期的书本。明代尺牍数量稍多,但真伪并存,赝迹亦复不少。惟有清代尺牍,尤其是清中晚期的手札,则存世数量庞大,收藏单位众多,允称大观。

梁颖

历代尺牍原件的存世数量,与书籍的情况类似,也是随着时代的向后推移而递增。但因墨迹的唯一性,现存的宋、元、明三代书札实物远远少于同时期的书本。

宋元尺牍,除故宫博物院、台北故宫博物院及上海博物馆、辽宁省博物馆等少数博物馆有少量收藏外,国内各公共图书馆几乎都不见踪迹。明代尺牍数量稍多,但真伪并存,赝迹亦复不少。惟有清代尺牍,尤其是清中晚期的手札,则存世数量庞大,收藏单位众多,允称大观。

就存世的明清尺牍实际情况来看,主要可以分为两大类型:一是由收信人及其家族保存、递藏的家藏尺牍,如美国哈佛燕京图书馆收藏的明代徽州方氏亲友手札、上海图书馆收藏的清代曲阜颜氏家藏尺牍等;二是由收藏家搜罗、辑藏的集藏尺牍,如上海博物馆收藏的钱镜塘旧藏明代名贤尺牍、上海图书馆收藏的庞元济旧藏《国朝名贤手札》初、续集等。相对而言,前一类尺牍的史料价值较突出,而后者的文学艺术品位更高一些。

下面,我们就按上述两种类型,择要介绍一下上海图书馆的尺牍藏品。

一

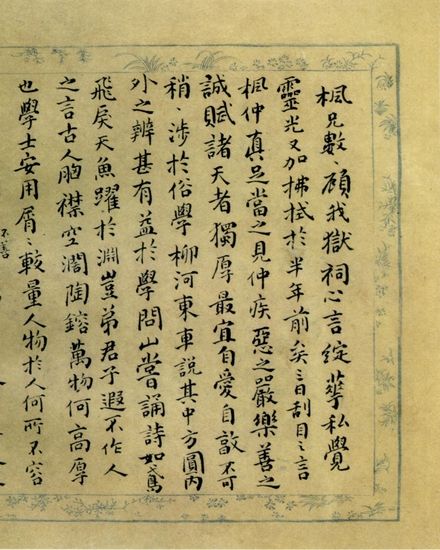

《颜氏家藏尺牍》,在清初家藏尺牍中享有盛名,原为颜光敏未信堂所藏故人手札,至其曾孙崇榘时重新加以装池,厘为34册,总计284家、790通。颜崇榘殁后,这批尺牍辗转世间,先后入藏吴门陶梁红豆树馆、番禺潘仕成海山仙馆。道光中,潘氏迻录全文,辑为四卷,别附《姓氏考》一卷,汇刻入《海山仙馆丛书》,传播世间。民国年间商务印书馆《丛书集成初编》又据潘氏刊本重新排印出版。尺牍原件,则在解放后入藏上海图书馆。

颜光敏(1640-1686),字逊甫、修来,号乐圃,颜回76世孙,康熙六年进士,历官礼部主事、吏部郎中、考功司郎中。兄光猷、弟光斅皆康熙进士。光敏博极群书,雅擅书法,诗有名于时,与宋荦、田雯、曹禾等并称“诗中十子”,著有《乐圃集》、《旧雨堂集》、《颜氏家诫》等。颜氏昆季既负时望,光敏又位登枢要,所订交者如顾炎武、朱彝尊、王士禛、孙承泽、孔尚任、梁清标等,皆一时名公巨子,故鱼来雁往,瑶情藻论,墨妙手泽,在在动人心目。可惜的是,今存的《颜氏家藏尺牍》已佚失首册及钱载、翁方纲、陆费墀、朱筠等人的题跋。

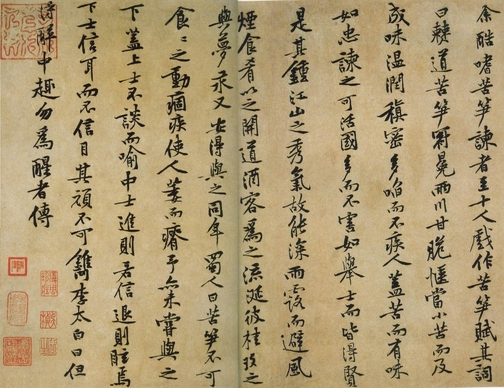

《诗龛朋旧尺牍》第一卷,法式善辑藏。法式善(1753-1813),原名运昌,字开文,号时帆、梧门、诗龛,蒙古人,乾隆四十五年进士,历官翰林院侍讲学士、工部员外郎、国子监祭酒。式善中试后即官翰林,自此屡起屡踬,官不越四品,然以一生在馆阁供职,得读中秘之书,学植日厚,擅长办理图书之事,先后编纂《熙朝雅颂集》、《皇朝词林典故》,总纂《全唐文》,有《清秘述闻》、《槐厅载笔》、《存素堂文集》及诗集多种传世。

法式善于乾隆五十三年择地京师地安门北净业湖畔松树街,名斋曰诗龛,龛中供奉陶渊明、李太白、杜子美、白居易、苏东坡、李东阳等十二家画像,以示诗学祈向。自后南北诗客慕名而至者络绎不绝,凡所投赠,皆悬龛中,即以编成《梧门诗话》16卷,其先后为诗龛作图者,不下200家。

式善性情平易谦冲,喜交游,曾云“十年听雨者,谓之朋旧;千里论文者,亦谓之朋旧。如简斋、山舟、辛楣、礼堂、梦楼、瓯北、姬传诸前辈,竹初、石桐、芷衫、退庵、苏亭、琴士、柳村、心盫诸君子,始通缣素,继托心知”,是卷正是其心知朋旧之缣素的汇存。全卷共收朱珪、刘墉、翁方纲、钱大昕、赵翼、吴锡麒、铁保、孙星衍、阮元、石韫玉、洪亮吉、张问陶等33家57札,每页信笺上都钤有“诗龛居士存素堂图书印”朱文方印,具见拳拳珍重之心。引首“诗龛朋旧尺牍”出自翁方纲手笔,封签“诗龛朋旧尺牍第一卷”由周宗杭题于嘉庆三年,可知手卷编竣装成于是年。惟既题为“第一卷”,且各人书札数量也不甚多,或有续辑亦未可知,但尝鼎一脔,诗龛风雅已令人向往不置。

仁和朱氏家藏尺牍,原无总题名,共36册,分两部分,前30册是朱学勤友朋手扎,后6册的收信人为朱学勤之子朱溍,共计170余家1000余通。

这部尺牍每一册都有朱溍的亲笔题签,如“湘乡曾文正手札册”、“合肥李文忠爵相手札册”等等,并钤有“朱子涵藏”、“朱氏子子孙孙永宝”二朱文方印。又据册二刘秉璋跋 “修伯前辈同年旧好,鱼来雁往,函牍常通,骤归道山,时深怅惘。哲嗣子涵观察将去函装册,附于李文忠之后,而文忠亦已作古人。展诵再三,不胜黄公酒垆之感”云云,可知书册装成于朱溍之手。

朱学勤(1823-1875),字修伯,咸丰三年进士,官至大理寺卿,以藏书名世。学勤学识丰赡、才干敏捷,又久值军机,故为各地方封疆大吏交相接纳的对象,来信人中若彭玉麐、刘坤一、薛焕、丁日昌、马新贻、鲍超、骆秉章、丁宝桢、邵友濂辈,皆咸丰、同治及光绪三朝的重臣。疆臣之外,又有袁甲三、徐用仪等朱氏的枢垣同僚,所以信函的内容,大多关涉时事,且有不少密函,直言时政或人事,从中可以真切地了解到这一时期中央与地方官吏的互动内情,对把握清代中期的政治格局和时事动态有莫大的帮助。

最后六册,基本上是朱溍与同时翰苑名贤的通信,另钤有“仁和朱氏珍藏”朱文方印。惟据末册题签“钱唐汪郋亭冢宰手札初集第一册”判断,这部分尺牍并不完整,可能已有散失,且其中杂入了陈宝琛、文廷式、瞿鸿禨等人给张佩纶的书信。虽然如此,所存潘祖荫、李文田、张之洞、陆润庠、王仁堪、樊增祥、梁鼎芬、柯逢时等近60家300通书札,已属洋洋大观,故张一麐为题绝句有云:

琼瑶投赠尽名家,手泽留贻眼福夸。自是贞元全盛日,沧桑劫后费摩挲。

这部尺牍解放后由朱氏后人朱仲启、朱志泰捐赠上海图书馆。

《曲园所留信札》,原无题名,俞樾辑藏。俞樾(1821-1906),字荫甫,号曲园,道光三十年进士,历官翰林院编修、河南学政,长年主讲苏州紫阳书院、杭州诂经精舍、上海求志书院,有《春在堂全书》160余种传世。这部尺牍共装8册,计100家104通,均为同时或后辈友朋致曲园老人的手札,其中除曾纪泽、顾文彬、孙诒让、沈树镛四家各两函外,余均一人一札,故与《诗龛朋旧尺牍》类似,也是收信人精心选择的藏品。

曲园一代儒林宗师,故其友朋手札虽不乏互告新闻、评析时事之作,更多的是辩章学术、探讨艺文的篇什。而各家尺牍的书法,不仅真、草、隶、篆兼备,甚且有别具一格的钟鼎,粲然可观。

与《曲园所留信札》相类但更为齐全的《冬暄草堂师友笺存》,由陈豪辑藏。陈豪(1839-1910),字蓝洲,号迈庵,晚号止庵,浙江仁和人。同治九年优贡生,历官湖北房县、应城、蕲水、汉川知县,诗、书、画皆有名于时。这部尺牍共装24册,计150余家1000余通,且有陈豪、张謇、章钰、俞陛云、陈三立、梁启超、熊希龄、张元济、郑孝胥、陶葆廉、庄蕴宽、孙宝琦、陈曾寿、邓邦述等名家题跋20余则。民国年间陈豪之子陈叔通先生曾择要影印成书,原件也由其捐赠合众图书馆。

家藏尺牍中还有种较特殊的情况,就是只留下了与某一事件相关的通信。如《杜征三友朋手札》,集中保存了杜冠英于中法战争期间在宁波府试用同知任上收到的函件。1884年中法战争爆发后,鉴于浙东海防前沿驻军分属湘、淮两系,芥蒂较深,浙江巡抚刘秉璋从稳定大局出发,檄令与湘、淮两系皆有较深渊源的浙江宁绍台道薛福成综理营务,尽护诸军,统筹“备兵防海”事宜。而同时由浙江玉环厅同知调任宁波府的杜冠英,坐镇镇海,负责海口前沿阵地的布防,并协调分别戍守甬江海口南北两岸的湘、淮部队,与宁波知府宗源瀚成为薛福成筹防浙东的左右手,以“锐敏喜任事”称誉一时,为镇海战役的胜利作出了贡献。这批手札,包括了杜冠英当年守备镇海期间,刘、薛、宗以及各方将吏如湘军系统的浙江提督欧阳利见、淮军系统的钱玉兴、杨岐珍等人的来信、函电以及部分复信底稿,反映了前敌将吏之间的复杂关系,为研究浙东抗法斗争的真实过程提供了第一手史料。

再如《端方兄弟遇难存牍》,保存的是端氏家属办理收回端方兄弟遗骸的相关函电,包括端方之子端继先上总统府禀文的底稿、总统府与四川都督胡景伊就此事交涉的往还电报抄稿、总统府顾问夏寿田与参政院参政柯绍忞等人致端继先的手札,以及赴川办理此事的端氏家丁罗大有、袁淑清、王玉清汇报具体办事经过的禀帖。这批文件,可视做1911年四川保路运动善后事宜的一个注脚。

二

上海图书馆收藏的集藏尺牍,以《国朝名贤手札初、续集》最为特出。这部尺牍总计初集20册、续集10册,每册封签均由陆恢手题,下钤“虚斋藏札”朱文方印,因知为吴兴庞氏旧藏。庞元济(1864-1949),字莱臣,号虚斋,实业家,以书画收藏名满天下,有《虚斋名画录》、《续录》传世。然世人多知其书画收藏宏富,未必了解他的清代尺牍收藏同样冠绝一时。

《国朝名贤手札初集》收录吴伟业、王时敏、傅山、袁枚、惠栋、梁同书、钱大昕、段玉裁、阮元、伊秉绶、林则徐等156家手札375通,《续集》收录顾炎武、朱耷、陈洪绶、万斯同、王士禛、道济、朱彝尊、方苞、洪升、全祖望、桂馥等142家手札207通。

这两部尺牍集,选择精审,辞章典丽,翰墨风雅,彩笺华美,为晚明至清前期名家尺牍的代表之作。民国间尺牍藏家以潘博山、丁辅之、钱镜塘等声名最著,读庞氏所藏,实别有千秋,自成一家,是可谓盛名之下,其实不虚。

武进陶氏集藏清代各家书札,原无总题名,各册分题“书札甲、乙、丙之……”计甲编14册、乙编5册、丙编17册,共36册。这部尺牍原为武进陶氏旧藏,抗战爆发后散出,由诸仲芳购得于沪上,末册诸氏手跋有云:

戊寅仲秋,见此尺牍卅六册,为毘陵陶氏涉园故物,都二百四十余家、四百四十余篇,皆清代名贤遗墨,而咸同间诸将帅致湘乡手翰,或商榷政策,或筹划军务,尤关军国大计,顾见之各遗集者殊寥寥也,岂因有所忌故未录欤。《续昭代名人尺牍》影印多篇,未全付梓。余惧其久而散佚焉,购而弆之,后世操笔削者采搜所及,得意考征当时世运之消长、军势之转移,治乱之机,靡不毕见,功罪所归,莫可遁形,则此丛残之杂存,何莫非文献之所在乎,岂徒以翰墨供好古者之鉴赏而已哉!

诸跋确切地点出了这部尺牍的价值所在,甲、丙两编绝大部分都是咸同诸名臣如胡林翼、左宗棠、李鸿章、李续宾、张曜、刘铭传、谭锺麟、郭嵩焘、刘蓉、丁宝桢、阎敬铭、沈桂芬等人致曾国藩的书札,往往长篇大论,研商军政大计,且多有曾国藩的批语,对太平天国历史的研究具有重要的参考价值。乙编的情况则比较奇怪,内容多为乾嘉名贤如赵怀玉、孙星衍、张惠言、李兆洛等人的尺牍,时代较前,不知何故次为乙编,据藏印可知,这批书札多为杨泾的旧藏。全部3编共计250余家450余通,其中部分曾印入《续昭代名人尺牍》。

2013年,由张恭庆院士、张怡女士、张恭慈先生及其家属无偿捐赠上海图书馆的丰润张氏家藏尺牍,计100册4700余通,为上图历年所得尺牍中数量最多、价值最高的近代史料,受到学术界的高度重视。

这批尺牍的情况相当特殊。它主要分两部分:一是张佩纶家藏的亲友手札,包括黄彭年、黄国瑾、王懿荣、陈启泰、陈宝琛、张人骏等人;二是由张佩纶之子张志潜多年寻访收集而得的张佩纶手札,有致于式枚、奎斌及前列诸家者。其中最为引人注目的是保存极为完整的张佩纶、李鸿章往来书札。可能由于李鸿章之女李经璹为张佩纶的第三任夫人,所以两家家藏得以联珠合璧。全部往来信件皆按时序交错排列装册,相关时政的讨论过程一目了然,这在所有传世尺牍中可说是绝无仅有的现象。

张佩纶(1848-1903),字幼樵,号蒉斋,同治十年进士,署都察院左副都御史。佩纶既为晚清“清流”健将,议论朝政,参劾污吏,所向披靡,为一时众望所归,同时又得到洋务重臣李鸿章赏识,赞襄机要,擘画方略,并成为李鸿章与清流领袖李鸿藻暗中沟通的管道。由于他在政坛的特殊地位,这批尺牍揭露了诸多朝廷的核心机密,对研究晚清政局具有极其重要的价值。

特别值得一提的是,这批尺牍历经张志潜、张子美及张恭庆兄弟三世家藏,在“文革”风波中又曾被抄没,历劫幸存,完好无缺,于今终归公藏,不能不说是丰润张氏对历史的又一次贡献。

尺牍虽戋戋细物,然兼具辞章、书法、雕版三美,所以向为文苑、艺林所珍重,而后代史家,更视其为探颐索隐、挖掘历史真相的首要素材,故明、清两代都有有心人不遗余力地收集和传播。这种努力,主要表现在两个方面,一是文本的编印,如明沈家胤《翰海》、清周亮工《尺牍新钞》等等多种选集,以及各家文集的“书牍”之编;二是墨迹的覆刻,如明茅一相《宝翰斋国朝书法》、清潘仕成《海山仙馆藏真》、吴修《昭代名人尺牍》等丛帖。近代以还,更有不少家藏或集藏尺牍得以影印行世。

但有必要强调的是,由于主、客观两方面的制约,尺牍的流播却同时也造成了尺牍“三美”的分离,甚至失真。

首先,选集往往以名家辞章为重,不可避免地剔除了大量反映日常生活的书信;而文集收录之尺牍中涉及政事的内容,又常常因忌讳而改削。就以上述丰润张氏家藏尺牍举一实例:张佩纶光绪二十、二十一年致李鸿藻两札,分别评骘张謇、袁世凯之为人。这两封信,先被刻入《涧于集·书牍》,又影印为《涧于中丞遗墨》,但刻本和影印本中都有挖或贴的地方。如谈张謇一函中“要其品则如浙之□□一类也”,句中“□□”刻本打方框,影印本贴去,阅原件始知为“徐琪”。而谈袁世凯一函中“李经方”姓名及“小李卖父误国,天地不容,自己终身废弃”一语,影印本完全贴没,不见了踪影。

其次,刻帖一受限于藏品的丰俭,二受制于刻工的手眼,且工程浩大,质量往往难以掌控,所以明清两代的丛帖常常遭致识者的诟病。近代影印技术采用后,虽然一定程度上保存了书法的本来面貌,但终究与墨迹韵味有别。

第三,明清两代的彩笺,虽然集饾版、拱花、砑光工艺于一身,代表了这一时期雕版印刷的最高技艺,在印刷史和版画史上具有举足轻重的地位,然既被印本所舍弃,又为刻帖无法兼顾,无奈在翻印过程中沦为牺牲品。而早期影印,也由于无法使用彩色,因此为了保证字迹的清晰,只能放弃笺纸的图像,如《冬暄草堂师友笺存》、《续昭代名人尺牍》等,在影印时都隐去甚至涂没了底纹,完全无法反映笺纸的面貌。即使今日的摄影、印刷技术,仍然无法再现上述工艺的特殊效果。

所以说,要全面地认识历代尺牍在辞章、书法、雕版三方面的价值,存世的书札原件,始终有着翻本所无法替代的价值。(本文写作时参考了邹西礼《〈颜氏家藏尺牍〉出版前言》、张寅彭《法式善传》、黄显功《〈俞曲园手札·曲园所留信札〉前言》、丁凤麟《〈薛福成致杜冠英书札〉整理引言》,并直接引用了部分文字,特此说明,并志谢忱。作者系上海图书馆研究人员。)【原标题:明牍清笺:大千世界的瑶翰兰章】

责任编辑:C009文章来源:东方早报 2013年12月02日

下一条:宝札华翰:尺牍文献的源流与研究上一条:当代画坛最具影响力十大名家

相关信息

精彩展示

评论区