热点关注

专题推荐

-

没有记录!

热点排行

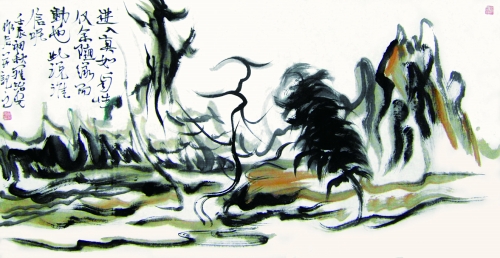

明心见性——禹化兴画松集序

2012/6/28 11:25:30 点击数: 【字体:大 中 小】

收到禹化兴先生的来信时我反复读了几遍,无论如何不能把他与年届70联系起来。细想一下,也难怪,在我的记忆里,他是一个瘦削而精力旺盛的中年人,说话不紧不慢,做事有条不紊,待人细心和气。屈指算来,80年代初我与他相识时他才40多岁,此后我离开河南,一晃已经20多年了,难怪在我的记忆中他永远定格在那个40多岁时的形象。

对于河南美术界,我是永存感激之心的,这不仅是因为我在河南开始了自己的艺术之路,而且因为有许多老师朋友(谢翔、吴树华、曹新林、林国光、方照华等),在我成长的道路上给了我很大的帮助,禹化兴就是其中的一位。那时他在郑州市美术家协会当主席,擅长科普宣传画的创作,曾多次入选全国性展览并获奖。我当时20多岁,是郑州市青年美协秘书长和省油画学会副秘书长,每当遇到重要活动,他总要叫我过去帮忙,记忆中有中央美院的油画家李骏、国画家金鸿钧、姚有多来郑讲学,还在市群艺馆组织过漫画学习班,请漫画家缪印堂来讲学,办美术夜大学等。而有关郑州市的美术展览,也多由我写一些评论,在林国光主持的《郑州晚报》的美术专栏上发表。现在想想,大概是那个时候的锻炼,使我获得了美术活动的组织与策划能力,也锻炼了自己的写作水平。最难忘的是1982年我写了一篇题为《物象·意象·心象》的文章,讨论了风景画创作的三种方法与境界,禹先生看了之后连说不错,让人去打印了数百份,由他加了按语,在美协组织秋季写生前寄发给市美协会员。这篇文章在1998年经过修改后,入选了中国油画学会“现代中国绘画中的自然——中外比较艺术学术研讨会文集》,大概是我较早的一篇美术理论文章了。每念及此,我对禹先生是心怀感激的,往事历历,人的一生如此短促,而青年时期遇到的老师所给予的帮助和影响,是终生受用不尽的。

禹先生如今年届70,按孔子的说法是“从心所欲,不逾矩”,已经过了认同自己的命运(五十知天命),自然地容受各种批评(六十耳順)的年龄。所谓“从心所欲”是指心里想作什么就作什么,但都不违反规律。我看禹先生画松,已经接近这个境界,一则他不是退休后调剂生活,二则他对世俗功名已无甚兴趣,三是他画松已十年有余,每日或临池或默想,其中的体会较之常人偶而戏笔,自不可同日而语。依我看,他是将画松作为人生的修炼日课,作为与大自然对话的通道,将身心志趣,都托付其中,乐此不疲。在中国古代,是有着将花鸟画作为伦理道德的象征的传统的,即以花鸟比德,寄托人们对现世的美好愿望,这是儒家修身立品,“成教化、助人伦”的礼教美术路数。而在另一方面,则是通过山水花鸟畅神写意,直抒胸臆,明心见性的传统,更接近老庄和道家的理想,在这一传统中,主体的精神境界和人性陶冶成为首要,禹先生的画松应该属于此道,但更多一些对自然生命的景仰,更多一些入世的激情而非独善其身的内省。说到禹先生选择画松的理由,源于他对于现实的真实感受,他能接受现实生活的斑驳离杂,良莠并存。但他认为,人类总是积极向上的,推动进化的主流是高尚、刚毅与坚忍不拔,所以他选择了苍松。

禹先生画松当然也写生,但他更多地是观察、是品味、是默想。这使我想起五代画松大家荆浩入太行山,先是惊异于松树的丰富多姿,“遍而赏之”,第二天才携笔去写生。在这一点上,禹先生接受了黄宾虹所延续的古代画家有关“写生”的创造性认识与方法。在20世纪中国水墨画的发展史上,无论是坚持以传统为基础创新还是以西画为模式改革,都不同程度地引入了“写生”的概念。其实在中国画的历史上,荆浩、王履、石涛都是“写生”的倡议者和身体力行者,在中国的宋代,还有过一个“写生”的高潮。但中国古代的“师造化”与西方现代学院教育中的“写生”是有着不同的意趣的,原因还是在于中西自然观的不同,所以写生观也不同。石涛提出了“搜尽奇峰打草稿”的写生观,黄宾虹理解为“多打草图”,看一下黄宾虹的写生稿,就可以发现,他其实是对自然作了很大的主观性改变的,所谓的“草图”,已经具有了很多创造性的构思意念,不仅是传移摹写,而且具有了经营位置的意识。黄宾虹认为,初学者练习书画和读书而获得笔墨入门的理解与掌握;通过临摹鉴赏获得中国画的源流知识;而在此基础上通过游览写生获得创造。“法古而出之以新奇;新奇云者,所谓狂怪近理,理在真山水中得之。”“写生”在这里,成为“狂怪近理”中的“理”之源泉。禹化兴先生曾五上黄山、四进戒台寺,主要不是现场写生,而是看松。而他的看松也很有特点,他不是站在远处看松、画松,而是习惯于站在松下,以大角度的仰视,目光顺着松树的主干、分枝伸向四方,去感受那龙腾虎跃般的生命活力——大自然进化演变的原动力。禹先生笔下的松树也都是他对自然的提炼,具有很强的主观性,其中的许多构图,来自于他对松树的综合性的观察与凝神结想,与自然现实中的松树并不一样。

这就涉及到禹先生画松的价值观,他之画松,最看重的是表现大自然那种挺拔向上的蓬勃生命,也就是那种与四时同在的勃勃生机,相对于牡丹之类的艳丽富贵,梅花的高洁,松树给人的最大感受是其骨气,表达这种骨气,端的有赖于画家的用笔,而禹先生数十年如一日的书法研习,给了他充足的笔墨底气。正如张彦远所说:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似皆本于立意而归乎用笔,故工笔者多善书。”看一下唐代孙过庭的《书谱》,可知古人是从山川万物穷微测妙,感受书法笔意的,同样道理,我们可以通过中国水墨画中的立意用笔去接近山川自然的精髓。

由于近观,禹先生笔下的松树很少是远望的群松,而多是独立山巅的孤松,而由于仰视,禹先生笔下的松树,也多是自松干以上的半松,着重表达的是松树与远山和晴空的空间关系。在我看来,这是饶有深意的,元代画家黄公望有“松树不见根。喻君子在野”之说。要之,禹先生追求的是松树不依附于权贵的独立品格与高拔气度,二者均可归之于松之气韵,以此为嚆矢,即使不画全松,人品气韵皆足,复欲何求?五代画松大家荆浩尚云:“夫木之生,为受其性。松之生也,枉而不曲遇,如密如疏,匪青匪翠,从微自直,萌心不低。势即独高,枝低复偃。倒挂未坠于地下,分层似叠于林间,如君子之德风也。有画如飞龙蟠虬,狂生枝叶者,非松之气韵也。”荆浩对松的描述,不仅具有生物的多样性,更多的是从人格气韵着眼,实乃画松要旨。

禹先生画松,另一个特点是强调境界,虚实相生。所谓境界,有自然之境,也有画家主观心境;有眼见之实境,也有心仪之虚境,二者相合,借卓越的笔墨语言,方达意境之工。禹先生所画松树,或有远峰相衬,或有苍鹰低翔,或有梅花相伴,或有长款相题,虚实相生,均能表达一种苍茂高远的境界。如清代方士庶所说:“山川草木,造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。虚而为实,是在笔墨有无之间,故古人笔墨具此山苍树秀,水活石润,于天地之外,别构一种灵寄。”如此,禹先生笔下的松树,既有笔墨酣畅之意,也有浑厚华彩之章,在我看来,确实是近年来不多见的见骨见笔之作,其巨幅作品适宜远观,尤其适合在大堂广众之间,传达高蹈奋进之意。

真心期望禹化兴先生能够健康长寿,画出更多的力作,传之久远。是为序。【原标题:明心见性——禹化兴画松集序】

责任编辑:C009文章来源:集评禹化兴画松

下一条:禹化兴苍松艺术上一条:心中丘壑 笔中山水——读青年画家丁万春的山水画

相关信息

没有记录!

精彩展示

没有记录!

评论区