精彩推荐

热点关注

专题推荐

-

没有记录!

李刚田老师说篆书艺术

2014/7/24 17:24:15 点击数: 【字体:大 中 小】

作者:杨秉森

篆书,是中国古老的文字,从殷商甲骨文、两周金文、直到秦小篆,都属于篆书范畴。在这一千多年的历史阶段中,篆书是通行的实用文字,它以文字的使用功能为第一性,而其中的篆书书法艺术只是实用文字创造与变化中的伴生。而自西汉之后,隶书渐渐替代了篆书作为实用文字的位置,篆书成为在实用中废止了的古老文字。由汉至今这两千年的历史中,篆书作为特殊的装饰性文字,也就是艺术文字存在,其书法艺术美是第一性的,而其作为文字的表意功能越来越显得次要。当然这是就文字整体的发展趋势而言,指向具体则作另论,例如汉印中的文字叫摹印篆,在形式上它要作适应方寸印面的需要而屈曲、方折、省改变化,这属于其艺术性的变化,而印文所表示的文字内容,则同样重要。这本书中所写的篆书,其第一性是表现篆书的艺术美,我们对如何书篆、如何用篆等问题,是站在艺术美的立场上,其指向是篆书的书法艺术创作。这里分用篆、书篆和篆书的审美三方面来谈。

先谈用篆,篆书在千余年间和不同的地域间,不断变化,给后人留下丰富的篆书遗存,如何把这些篆书素材施用于书法艺术创作,叫做“用篆”。书法是凭借文字之形的艺术,而文字是语言工具的延伸,书法的功能在于审美,文字的功能则在于表意,书法艺术与文字虽然有着密切的联系,但二者的存在意义有着本质的不同。所以书法决不能等同于文字,不能完全就范于文字规律,文字是书法的物质基础,是其凭借的载体,同时,文字之形又制约书法表现。由于书法是艺术,要运用书法艺术的表现语言去创造独特的艺术形式,所以它所遵循的是艺术创作规律,而不是造字的规律,书法艺术一方面要以文字之形为基本依托,同时又要摆脱文字之形的制约。这就是我们“用篆”方法总的原则。

在书法艺术创作中,仅仅是把文字的字形作为美的载体,我们的聚焦点在于书法美的开掘与创造,而虚化了文字的表意功能。历代丰富多姿的大量文字遗存我们都可取来作为艺术创作的素材,可以不顾文字发展中各个历史时期、各个地域、各种书体之间的独立特性,只要艺术创作需要,撷取各个地域精华,贯通各个时期风采,为创作一件自身形式完美协调的作品而服务,而不必顾及文字的纯粹性。

例如,我们进行以甲骨文特点为主调的书法创作,殷商甲骨文遗存的文字不多,集一篇诗文联语,有时会遇到只缺一两个甲骨文中没有的字而难以成篇,这样的情况,如果从文字学的立场出发,那只好舍弃这个创作构想,如果从书法艺术创作的立场出发,我们认为不妨取金文中的字使之“甲骨化”,求艺术形式统一而不必过多顾及文字的“杂乱”。以此例类推,进行以金文为主调的书法创作中,所缺之字不妨以秦篆之体“金文化”用之;如作小篆为主调的书法创作,所用之字不妨用汉篆甚至是部首偏旁凑合使之“小篆化”而用之。此类作法,清代书法家早就开始运用了。但这种杂取变化要以精通文字为基础,要变得有根据,有道理,要针对不同的字采用不同的权变方法,不可概而论之。总之,篆书艺术创作的用篆原则应是不求文字学意义上的“纯粹”性,而求艺术形式美的“统一”性。

第二我们谈谈书篆,也就是如何去写篆字。其实这个问题非常明白,其关键在一个“写”字,但在篆书的临习与创作中,许多作者总脱不开“做”与“描”,不自觉地受金石文字原型的束缚,不能发挥毛笔自由挥运所产生的“翰逸神飞”之妙。尤其篆书是一种装饰性很强的书体,更容易陷入描摹创作之中。

例如甲骨文,古人是用刀刻在龟甲兽骨上的文字,由于制作方法与材质的关系,甲骨文线条多挺细清健,这是工具及文字载体的材质使之然;方折多圆转少,是便于刻契的缘故;欹斜错落,一方面由于龟甲兽骨形制不规则需要随势布置文字,一方面出于刻工们手下习惯性所致。我们今天用长锋羊毫在生宣纸上写大幅的甲骨文书法作品,显然与古人以刀刻甲骨不同,书法家在探索如何既能表现甲骨文原型的审美特征,又要充分展示笔墨纸性的效果,而不去拘泥于原甲古刻契出的两端尖尖的线条。为塑造甲骨文书法的艺术风格,书家各有自己的用笔特点。又例如金文书法创作,在体会和表现金文区别于其他书体的独特之美时,努力展示毛笔书写的翰墨风采,而不去刻意模拟熔金铸造的铭文原型,求通过笔墨表现一种审美意义上的“金石气”。前人有讽刺亦步亦趋于金文原型者,说写“田”字犹如在黑漆方桌上贴四个白的圆纸,确实也有人写金文把所有转折处的内角都描写成圆弧形,以模拟钟鼎器物上铭文原貌为能事,殊不知古之金文所以如此是出于冶金工艺需要,如今我们用毛笔写在宣纸上,不去求“唯笔软则奇怪生焉”的笔墨之妙,而去做工艺性的赝古描摹,从而失去了艺术创作的本质意义。在金文书法创作中,不同书家表现出不同的审美情趣,或厚重古朴,或爽健自然,或如精金美玉,或作不衫不履,出于铸金文字而超乎烂铜之外。

以相传为李斯所书的秦《泰山刻石》为典型的石刻小篆,表现出浓重的装饰美、工艺美的成份,这种形制的小篆发展到唐代李阳冰及后来的徐铉手中,把这种工艺美夸张到一个极致,成为细如游丝的“铁线篆”,把“写”完全变成了“描”。直到清代中期的邓石如,才把“二李”模式的“描”篆变成了顺应毛笔自然挥运的“写”篆。邓石如以秦小篆的结构为基础,用笔参以隶书意味,行笔以中锋为主,起止并不完全藏锋,放松开来求毛笔自然书写之势。当时他的热心崇拜者李兆洛评其书篆是“绝去时俗,同符古初”,是说邓石如书篆“绝去”了工艺性的“描”篆方法,以符合“古初”的自然用笔去“写篆”。包世臣谈邓氏书篆:“山人作书,皆悬腕双钩,管随指转。”这“管随指转”是二王笔法所无的捻管转指之法,邓石如使用长锋羊毫写篆,用转指之法使笔锋在运行过程中不断调整,指腕并运,全身之力贯注笔端,在起止转换中,不避搭锋入笔和翻折用笔,形成方圆兼备的一套用笔方法。由于邓氏书篆既用“引”笔顺行,又用转指绞锋,故其篆书线条既有“婉而通”的流畅,又有丰厚苍劲的力度。邓石如的篆书解放了“二李”线条的工艺性而以自然的书写性代之,使篆书技法上的一切神秘迎刃而解,故康有为说:“完白山人既出之后,三尺竖僮,仅能操笔,皆能为篆。”邓石如之后的篆书大家如吴熙载、徐三庚、赵之谦、吴昌硕等皆在邓石如的影响之中。

第三个问题,谈谈篆书的审美,我们以数组对应关系去认识篆书美及变化。

其一谈谈篆书结构的中和之美与对比之美这两种审美类型。唐太宗讲书法要求“冲和之气”,孙过庭讲:“思虑通审,志气和平,不激不厉而风规自远。”这是以儒家“中庸”思想为主导的审美观,从秦石刻小篆开始,如《泰山刻石》、《绎山刻石》等,直到唐代的李阳冰及后来的徐铉,写篆书大体上是属于这种审美观,形成篆书和谐美的典型样式。清代中期邓石如出,他不但把侧势的变化运用于书篆,而且把隶属的方势注入了“婉而通”的小篆,更重要的是他提出篆书结构的审美观:“疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。”邓氏篆书加强结构的疏密对比之美,使字势神采焕发,这种与上述结构匀称和谐相对立的篆书结构美,其实是画法“经营位置”在篆书创作中的运用,这种篆书结构美古已有之,如秦《琅玡台刻石》的结构就在舒和之中增加了疏密对比的成份,只是到了邓石如的手中将其典型化了。如果说和谐之美代表着中国传统文人的审美思想,那么对比之美则是艺术家的审美思想,更贴近艺术创作的规律。

其二,谈谈篆书的对称之美与变化之美。自秦石刻小篆作为小篆的典型样式以来,篆书一直在追求一种中正冲和之美。唐太宗形容这种美:“其道同鲁庙之器,虚则攲,满则覆,中则正。正者,冲和之谓也。”邓石如对篆书的变革,使其笔法的单一性变为丰富性,使其线条的圆转为方圆兼备,使其结构的舒和之美变为疏密对比之美,但未敢变其结构的正势,未变其结构基本对称的美。直到邓石如之后一百年的吴昌硕,开始把篆书体势进行了由正到侧的变化。

吴昌硕专学《石鼓文》数十年,《石鼓文》的原型是平正舒和的,但吴昌硕从艺术创作的角度去学习石鼓文,把石鼓原型作为素材,字势不受原帖所囿,大胆变化出新,用笔也不被石刻所缚,得凝练遒劲之妙。字势融入邓石如篆书的修长体势,结构加强疏密对比,又融入行草书意,抑左扬右,峻拔一角,通过字的攲侧变化表现出势态之美。其用笔可以说是受邓石如以隶法入篆的启示,而以金文写石鼓文,苍厚古拙,从字势到笔意形成自己独特的篆书样式,对当代篆书创作产生了极大的影响。当然,在吴昌硕之前,已有书家开始以草法入篆,以侧势入篆,只是这种篆书的侧攲之美到了吴昌硕手中开始典型化,对后来书篆者产生了极大的影响,因为这种对侧攲美的追求能符合艺术创作的规律,所以具有极大的艺术生命力。

其三,谈谈篆书中体现出的虚和之美与力量之美。古典的文人书法一直在追求一种虚灵和谐之美,前面所谈篆书结构求中正冲和与攲侧变化就是这两种美的形质,中正之势自然表现出虚和之美,而攲侧生势,由势生力,表现出力量的健美。如果说王羲之的行书、褚遂良的楷书表现着虚和之美,那么颜真卿便是厚重的力量美的表现,如果说清人郑簠的隶书表现着一种虚灵之美,那么邓石如的隶书则表现着一种力量型的健美。包世臣评邓石如说书:“怀宁笔势固如铜墙铁壁,而虚和遒丽,非其所能……”李瑞清评其书:“下笔驰骋,殊乏蕴藉。”他们是站在文人中庸审美观上对邓石如书法的批评,但从中我们可以看到下笔驰骋与蕴藉中和,铜墙铁壁与虚和遒丽是篆书中两种相对应的审美表现,今天在篆书创作中,我们不能说这两种美孰高孰下,各有其不可替代性,大体来说求虚和之美者多重作品的内在韵致醇厚,求力量美者多重作品外在气势的表现,在创作中都不可缺少,只不过不同的人对此有不同的把握而已。

其四,谈谈篆书的装饰之美与自然美的对应关系,秦石刻小篆,确定了带有明显装饰性意味的小篆基本形式,线条起止藏锋无迹,转折圆转而无角节,结体修长匀称舒和,线条排叠茂密。在秦之前战国乃至两周、殷商时期的篆书,则没有统一、固定的模式可言,古文字的字体结构及体势变数很大,不同地域、不同时期有着不同的特点,各个时期的篆书有着不同的装饰之美,但更多地体现着书写性的自然之美。而与秦小篆同期前后的手写体篆书,如战国楚简帛书、秦简、西汉简帛书等,与标准的秦石刻小篆大不相同,主要的表现是篆书的自然之美。

篆书的装饰之美与自然之美从有篆书起就存在着,没有篆书的装饰之美,就没有篆书与其他书体的区别,就失去了最基本的个性。而没有书篆中表现出的顺应毛笔书写的自然之美,篆书就会流入纯工艺化之中,篆书艺术的生命活力将会被淹没。在清代以来的篆书艺术创作中,不同书家表现出对篆书的装饰性与自然性的不同把握分寸,从而创造出不同的篆书形式与风格,留给后人很多值得学习、借鉴的东西。

最后我们还应注意到一点,就是篆书艺术中古典美的理性与现代展厅时代要求的表现性二者的关系,清人陈鍊《印言》中有一段话:“大凡伶俐之人,不善交错而善明净。交错者,如山中有树,树中有山,错乱成章,自有妙处。此须老手,乘以高情。若明净则不然,阶前花草,置放有常,池上游鱼,个个可数,若少间以异物,便不成观。”这段话中用形象比喻来说明两种美的不同表现,其中的“明净”就是这里所说的理性,“交错”可谓之表现性。古人书法,多重理性,要在明窗净几、心静神凝的状态下表现一种宁静致远的境界,注重作品内在韵致的蕴含,而对在形式上刻意做作不以为然。而今天的书法创作要在高大的展厅中欣赏,在众多作品的对比之间展示,所以以突出作品的形式美为时代特征。如苏东坡时用墨讲究“湛湛然如小儿睛”,用墨要象小孩眼睛一样黑亮,反对用涨墨,而今天大胆的使用涨墨与枯墨,求“墨分五彩”的效果已成为常见的创作技法,再如古人用笔讲求中锋圆劲,而今天为了求得与众不同的形式美,大大丰富了用笔技巧,运用中锋的同时也用侧锋,既求万毫齐力的铺毫运行,也运用绞转的手法裹锋运行,力求通过与众不同、与古不同的技法与形式使自己的作品在展厅中、在众多作品的对比之中凸现出来。

杜甫有句诗:“不薄今人爱古人,清词丽句必为邻。”这应该作为我们对篆书创作中理性与表现性的态度。没有理性的支撑就没有篆书,而没有表现性的手段就没有篆书艺术创作。在创作中,笔墨的律动、激情的宣泄,是立足于理性的基础上的,二者不可偏执,问题仍然是如何把握这个“度”,艺术创作的高下成败,其实只不过是作者把握“度”的能力的表现而已。

篆书,是中国古老的文字,从殷商甲骨文、两周金文、直到秦小篆,都属于篆书范畴。在这一千多年的历史阶段中,篆书是通行的实用文字,它以文字的使用功能为第一性,而其中的篆书书法艺术只是实用文字创造与变化中的伴生。而自西汉之后,隶书渐渐替代了篆书作为实用文字的位置,篆书成为在实用中废止了的古老文字。由汉至今这两千年的历史中,篆书作为特殊的装饰性文字,也就是艺术文字存在,其书法艺术美是第一性的,而其作为文字的表意功能越来越显得次要。当然这是就文字整体的发展趋势而言,指向具体则作另论,例如汉印中的文字叫摹印篆,在形式上它要作适应方寸印面的需要而屈曲、方折、省改变化,这属于其艺术性的变化,而印文所表示的文字内容,则同样重要。这本书中所写的篆书,其第一性是表现篆书的艺术美,我们对如何书篆、如何用篆等问题,是站在艺术美的立场上,其指向是篆书的书法艺术创作。这里分用篆、书篆和篆书的审美三方面来谈。

先谈用篆,篆书在千余年间和不同的地域间,不断变化,给后人留下丰富的篆书遗存,如何把这些篆书素材施用于书法艺术创作,叫做“用篆”。书法是凭借文字之形的艺术,而文字是语言工具的延伸,书法的功能在于审美,文字的功能则在于表意,书法艺术与文字虽然有着密切的联系,但二者的存在意义有着本质的不同。所以书法决不能等同于文字,不能完全就范于文字规律,文字是书法的物质基础,是其凭借的载体,同时,文字之形又制约书法表现。由于书法是艺术,要运用书法艺术的表现语言去创造独特的艺术形式,所以它所遵循的是艺术创作规律,而不是造字的规律,书法艺术一方面要以文字之形为基本依托,同时又要摆脱文字之形的制约。这就是我们“用篆”方法总的原则。

在书法艺术创作中,仅仅是把文字的字形作为美的载体,我们的聚焦点在于书法美的开掘与创造,而虚化了文字的表意功能。历代丰富多姿的大量文字遗存我们都可取来作为艺术创作的素材,可以不顾文字发展中各个历史时期、各个地域、各种书体之间的独立特性,只要艺术创作需要,撷取各个地域精华,贯通各个时期风采,为创作一件自身形式完美协调的作品而服务,而不必顾及文字的纯粹性。

例如,我们进行以甲骨文特点为主调的书法创作,殷商甲骨文遗存的文字不多,集一篇诗文联语,有时会遇到只缺一两个甲骨文中没有的字而难以成篇,这样的情况,如果从文字学的立场出发,那只好舍弃这个创作构想,如果从书法艺术创作的立场出发,我们认为不妨取金文中的字使之“甲骨化”,求艺术形式统一而不必过多顾及文字的“杂乱”。以此例类推,进行以金文为主调的书法创作中,所缺之字不妨以秦篆之体“金文化”用之;如作小篆为主调的书法创作,所用之字不妨用汉篆甚至是部首偏旁凑合使之“小篆化”而用之。此类作法,清代书法家早就开始运用了。但这种杂取变化要以精通文字为基础,要变得有根据,有道理,要针对不同的字采用不同的权变方法,不可概而论之。总之,篆书艺术创作的用篆原则应是不求文字学意义上的“纯粹”性,而求艺术形式美的“统一”性。

第二我们谈谈书篆,也就是如何去写篆字。其实这个问题非常明白,其关键在一个“写”字,但在篆书的临习与创作中,许多作者总脱不开“做”与“描”,不自觉地受金石文字原型的束缚,不能发挥毛笔自由挥运所产生的“翰逸神飞”之妙。尤其篆书是一种装饰性很强的书体,更容易陷入描摹创作之中。

例如甲骨文,古人是用刀刻在龟甲兽骨上的文字,由于制作方法与材质的关系,甲骨文线条多挺细清健,这是工具及文字载体的材质使之然;方折多圆转少,是便于刻契的缘故;欹斜错落,一方面由于龟甲兽骨形制不规则需要随势布置文字,一方面出于刻工们手下习惯性所致。我们今天用长锋羊毫在生宣纸上写大幅的甲骨文书法作品,显然与古人以刀刻甲骨不同,书法家在探索如何既能表现甲骨文原型的审美特征,又要充分展示笔墨纸性的效果,而不去拘泥于原甲古刻契出的两端尖尖的线条。为塑造甲骨文书法的艺术风格,书家各有自己的用笔特点。又例如金文书法创作,在体会和表现金文区别于其他书体的独特之美时,努力展示毛笔书写的翰墨风采,而不去刻意模拟熔金铸造的铭文原型,求通过笔墨表现一种审美意义上的“金石气”。前人有讽刺亦步亦趋于金文原型者,说写“田”字犹如在黑漆方桌上贴四个白的圆纸,确实也有人写金文把所有转折处的内角都描写成圆弧形,以模拟钟鼎器物上铭文原貌为能事,殊不知古之金文所以如此是出于冶金工艺需要,如今我们用毛笔写在宣纸上,不去求“唯笔软则奇怪生焉”的笔墨之妙,而去做工艺性的赝古描摹,从而失去了艺术创作的本质意义。在金文书法创作中,不同书家表现出不同的审美情趣,或厚重古朴,或爽健自然,或如精金美玉,或作不衫不履,出于铸金文字而超乎烂铜之外。

以相传为李斯所书的秦《泰山刻石》为典型的石刻小篆,表现出浓重的装饰美、工艺美的成份,这种形制的小篆发展到唐代李阳冰及后来的徐铉手中,把这种工艺美夸张到一个极致,成为细如游丝的“铁线篆”,把“写”完全变成了“描”。直到清代中期的邓石如,才把“二李”模式的“描”篆变成了顺应毛笔自然挥运的“写”篆。邓石如以秦小篆的结构为基础,用笔参以隶书意味,行笔以中锋为主,起止并不完全藏锋,放松开来求毛笔自然书写之势。当时他的热心崇拜者李兆洛评其书篆是“绝去时俗,同符古初”,是说邓石如书篆“绝去”了工艺性的“描”篆方法,以符合“古初”的自然用笔去“写篆”。包世臣谈邓氏书篆:“山人作书,皆悬腕双钩,管随指转。”这“管随指转”是二王笔法所无的捻管转指之法,邓石如使用长锋羊毫写篆,用转指之法使笔锋在运行过程中不断调整,指腕并运,全身之力贯注笔端,在起止转换中,不避搭锋入笔和翻折用笔,形成方圆兼备的一套用笔方法。由于邓氏书篆既用“引”笔顺行,又用转指绞锋,故其篆书线条既有“婉而通”的流畅,又有丰厚苍劲的力度。邓石如的篆书解放了“二李”线条的工艺性而以自然的书写性代之,使篆书技法上的一切神秘迎刃而解,故康有为说:“完白山人既出之后,三尺竖僮,仅能操笔,皆能为篆。”邓石如之后的篆书大家如吴熙载、徐三庚、赵之谦、吴昌硕等皆在邓石如的影响之中。

第三个问题,谈谈篆书的审美,我们以数组对应关系去认识篆书美及变化。

其一谈谈篆书结构的中和之美与对比之美这两种审美类型。唐太宗讲书法要求“冲和之气”,孙过庭讲:“思虑通审,志气和平,不激不厉而风规自远。”这是以儒家“中庸”思想为主导的审美观,从秦石刻小篆开始,如《泰山刻石》、《绎山刻石》等,直到唐代的李阳冰及后来的徐铉,写篆书大体上是属于这种审美观,形成篆书和谐美的典型样式。清代中期邓石如出,他不但把侧势的变化运用于书篆,而且把隶属的方势注入了“婉而通”的小篆,更重要的是他提出篆书结构的审美观:“疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。”邓氏篆书加强结构的疏密对比之美,使字势神采焕发,这种与上述结构匀称和谐相对立的篆书结构美,其实是画法“经营位置”在篆书创作中的运用,这种篆书结构美古已有之,如秦《琅玡台刻石》的结构就在舒和之中增加了疏密对比的成份,只是到了邓石如的手中将其典型化了。如果说和谐之美代表着中国传统文人的审美思想,那么对比之美则是艺术家的审美思想,更贴近艺术创作的规律。

其二,谈谈篆书的对称之美与变化之美。自秦石刻小篆作为小篆的典型样式以来,篆书一直在追求一种中正冲和之美。唐太宗形容这种美:“其道同鲁庙之器,虚则攲,满则覆,中则正。正者,冲和之谓也。”邓石如对篆书的变革,使其笔法的单一性变为丰富性,使其线条的圆转为方圆兼备,使其结构的舒和之美变为疏密对比之美,但未敢变其结构的正势,未变其结构基本对称的美。直到邓石如之后一百年的吴昌硕,开始把篆书体势进行了由正到侧的变化。

吴昌硕专学《石鼓文》数十年,《石鼓文》的原型是平正舒和的,但吴昌硕从艺术创作的角度去学习石鼓文,把石鼓原型作为素材,字势不受原帖所囿,大胆变化出新,用笔也不被石刻所缚,得凝练遒劲之妙。字势融入邓石如篆书的修长体势,结构加强疏密对比,又融入行草书意,抑左扬右,峻拔一角,通过字的攲侧变化表现出势态之美。其用笔可以说是受邓石如以隶法入篆的启示,而以金文写石鼓文,苍厚古拙,从字势到笔意形成自己独特的篆书样式,对当代篆书创作产生了极大的影响。当然,在吴昌硕之前,已有书家开始以草法入篆,以侧势入篆,只是这种篆书的侧攲之美到了吴昌硕手中开始典型化,对后来书篆者产生了极大的影响,因为这种对侧攲美的追求能符合艺术创作的规律,所以具有极大的艺术生命力。

其三,谈谈篆书中体现出的虚和之美与力量之美。古典的文人书法一直在追求一种虚灵和谐之美,前面所谈篆书结构求中正冲和与攲侧变化就是这两种美的形质,中正之势自然表现出虚和之美,而攲侧生势,由势生力,表现出力量的健美。如果说王羲之的行书、褚遂良的楷书表现着虚和之美,那么颜真卿便是厚重的力量美的表现,如果说清人郑簠的隶书表现着一种虚灵之美,那么邓石如的隶书则表现着一种力量型的健美。包世臣评邓石如说书:“怀宁笔势固如铜墙铁壁,而虚和遒丽,非其所能……”李瑞清评其书:“下笔驰骋,殊乏蕴藉。”他们是站在文人中庸审美观上对邓石如书法的批评,但从中我们可以看到下笔驰骋与蕴藉中和,铜墙铁壁与虚和遒丽是篆书中两种相对应的审美表现,今天在篆书创作中,我们不能说这两种美孰高孰下,各有其不可替代性,大体来说求虚和之美者多重作品的内在韵致醇厚,求力量美者多重作品外在气势的表现,在创作中都不可缺少,只不过不同的人对此有不同的把握而已。

其四,谈谈篆书的装饰之美与自然美的对应关系,秦石刻小篆,确定了带有明显装饰性意味的小篆基本形式,线条起止藏锋无迹,转折圆转而无角节,结体修长匀称舒和,线条排叠茂密。在秦之前战国乃至两周、殷商时期的篆书,则没有统一、固定的模式可言,古文字的字体结构及体势变数很大,不同地域、不同时期有着不同的特点,各个时期的篆书有着不同的装饰之美,但更多地体现着书写性的自然之美。而与秦小篆同期前后的手写体篆书,如战国楚简帛书、秦简、西汉简帛书等,与标准的秦石刻小篆大不相同,主要的表现是篆书的自然之美。

篆书的装饰之美与自然之美从有篆书起就存在着,没有篆书的装饰之美,就没有篆书与其他书体的区别,就失去了最基本的个性。而没有书篆中表现出的顺应毛笔书写的自然之美,篆书就会流入纯工艺化之中,篆书艺术的生命活力将会被淹没。在清代以来的篆书艺术创作中,不同书家表现出对篆书的装饰性与自然性的不同把握分寸,从而创造出不同的篆书形式与风格,留给后人很多值得学习、借鉴的东西。

最后我们还应注意到一点,就是篆书艺术中古典美的理性与现代展厅时代要求的表现性二者的关系,清人陈鍊《印言》中有一段话:“大凡伶俐之人,不善交错而善明净。交错者,如山中有树,树中有山,错乱成章,自有妙处。此须老手,乘以高情。若明净则不然,阶前花草,置放有常,池上游鱼,个个可数,若少间以异物,便不成观。”这段话中用形象比喻来说明两种美的不同表现,其中的“明净”就是这里所说的理性,“交错”可谓之表现性。古人书法,多重理性,要在明窗净几、心静神凝的状态下表现一种宁静致远的境界,注重作品内在韵致的蕴含,而对在形式上刻意做作不以为然。而今天的书法创作要在高大的展厅中欣赏,在众多作品的对比之间展示,所以以突出作品的形式美为时代特征。如苏东坡时用墨讲究“湛湛然如小儿睛”,用墨要象小孩眼睛一样黑亮,反对用涨墨,而今天大胆的使用涨墨与枯墨,求“墨分五彩”的效果已成为常见的创作技法,再如古人用笔讲求中锋圆劲,而今天为了求得与众不同的形式美,大大丰富了用笔技巧,运用中锋的同时也用侧锋,既求万毫齐力的铺毫运行,也运用绞转的手法裹锋运行,力求通过与众不同、与古不同的技法与形式使自己的作品在展厅中、在众多作品的对比之中凸现出来。

杜甫有句诗:“不薄今人爱古人,清词丽句必为邻。”这应该作为我们对篆书创作中理性与表现性的态度。没有理性的支撑就没有篆书,而没有表现性的手段就没有篆书艺术创作。在创作中,笔墨的律动、激情的宣泄,是立足于理性的基础上的,二者不可偏执,问题仍然是如何把握这个“度”,艺术创作的高下成败,其实只不过是作者把握“度”的能力的表现而已。

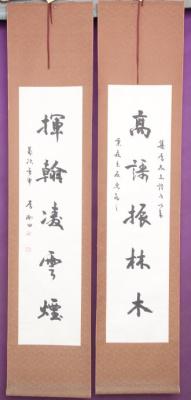

中国书法杂志主编、中国书协篆刻委员会副主任、李刚田老师赠予我的作品

责任编辑:C009文章来源:博宝艺术网(2011-05-03)

相关信息

没有记录!

著名人物

没有记录!

精彩展示

没有记录!

评论区