-

没有记录!

《二十四诗品》的美学逻辑

2013/10/14 9:41:04 点击数: 【字体:大 中 小】

恩格斯曾说:“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革,是一个需要巨人而产生巨人——在思维能力,热情和性格方面,在多才艺和知识渊博方面的巨人的时代。”我们这个时代同样需要产生“巨人”,而“巨人”的产生离不开人文社会科学的全面复兴。

云南大学始建于1922年。在90年的发展历程中,云南大学的人文社会科学研究始终与民族同呼吸、与国家同命运、与时代同步伐,显示了一条清晰的发展轨迹。现在,云南大学人文社会科学进入全面发展时期,恢复了民族学、人类学等学科,并全面加强文史哲、政治、经济、法律等学科,还新开教育、艺术、管理等学科。90年来,云大在人文艺术学科方面已经形成了健全的学科体系、人才培养体系和研究体系,形成了自身优势和特色,并正在致力于把区位优势和资源优势转化为学科优势,把学科优势转化为人才培养优势,也培养了一批杰出的学者和优秀的成果。今天走进“光明讲坛”的张国庆教授,就是我校杰出学者的代表。

我们认为,云大作为一所综合性大学,要担当起历史责任,加快推进人文社会科学的建设发展,继续建设一批高水平的学科,实施重大的研究创新工程,推进高水平智库建设,着力培养造就更多的优秀学者,产生更加丰硕的学术成果。 (林文勋 云南大学校长)

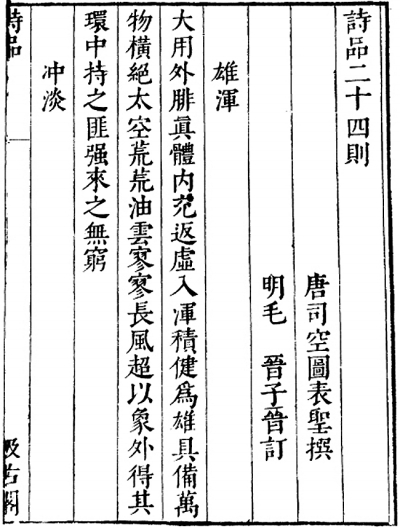

《二十四诗品》(以下称《诗品》)由讨论诗学问题的二十四个品目组成,每品是一首四言小诗,十二句,计四十八个字,加上品题两个字,共五十个字。二十四首小诗加起来,共一千二百个字。《诗品》篇幅很短,理论蕴含却宏富精深,是中国古代诗学名著,美学瑰宝。

《诗品》的结构,仿《周易》结构而来。《诗品》的开头,不是单独的第一品,而是第一和第二两品,即《雄浑》和《冲淡》,这就好比《周易》的开头是《乾》《坤》两卦一样。《诗品》的结尾,是《流动》品,从结构功能和地位看,它在一定程度上类似于《周易》的结尾二卦《既济》《未济》。《诗品》的开头和结尾是固定的,其余二十一品的排列则相对自由。据此,拙著《〈二十四诗品〉诗歌美学》没有严格依照《诗品》原来的品目顺序对它作逐品的研究,而是在固定其开头结尾的前提下按照我所理解的《诗品》美学的内在逻辑展开探讨。希望这样形成的研究构架,能在宏观上更好地保证《诗品》诗歌美学以既符合其内在固有精神而又是以整体的面貌呈现出来。下面,就按照拙著的研究构架,对《诗品》美学作最为扼要的解读。

雄浑——至大至刚

《雄浑》是《诗品》的开篇第一品,它所标示的“雄浑”,是一种至大至刚的艺术风格,一种至广至阔的艺术境界,是中国历代文学艺术所褒扬的阳刚之美的一个基本的类型。其美学义涵,集中体现于第三、四两句(“返虚入浑,积健为雄”)。“返虚”,就是要在诗歌中展开一种辽远空阔而又包容无限的艺术境界。“入浑”,就是要在诗歌中呈现一种渲染着茫然浑沦、完整朦胧特色的艺术境界或艺术风格。“积健为雄”,则是要通过遒劲之力的积累而形成最为巨大的力量并将之表现在作品中。

《雄浑》品揭示出“雄浑”的三个重要特征:空间的无限大(“虚”,有似于康德所谓“数学的崇高”),力量的绝对大(“雄”,有似于康德所谓“力学的崇高”)和视觉上的朦胧模糊(“浑”,有似于英国美学家博克所谓“伟大的东西则必须是阴暗朦胧的”)。就这些重要特征看,雄浑与西方美学中的重要范畴“崇高”是非常相似的。“雄浑”美学范畴的提出及其理论构建,有着中国古代哲学方面的深厚思想基础,也有着中国古代文学方面的深广实践基础。

冲淡——至柔至美

《冲淡》排在《诗品》的第二位,但它与《雄浑》并列,也是《诗品》的开篇品目之一。冲淡是一种至柔至美的艺术风格,冲淡美也是中国历来受到推崇的阴柔之美的一个基本的类型。《冲淡》的开首二句说:“素处以默,妙机其微”。“素处”,主要指人清心寡欲、恬淡无为的人生态度和人格修养。“默”,静默,一种宁静清明的心境。人能做到“素处以默”,就能很好地领悟、把握冲淡诗风的精微。接下去,“饮之太和,独鹤与飞。犹之惠风,荏苒在衣。阅音修篁,美曰载归。”这六句告诉我们,冲淡之美,不仅和柔明朗,轻逸灵动,而且还美得醇和深厚。冲淡诗风的基本特征是:其表层,和柔明朗,轻逸灵动,洋溢着诗人脱俗而不超尘的对现实和艺术的执着的审美精神;其深层,包蕴着由恬淡平和的个体人格之美与淡和的大自然之美有机融合而生出的醇厚无尽之美。

冲淡诗风在古代文学中广泛呈现,而陶渊明诗风最能得其精神。《冲淡》品的“冲淡”,与陶渊明诗、盛唐诗中的“淡”美相近,而与宋代诗歌中的“淡”美有明显差别。

壮美——气象万千

《诗品》中突出强调壮美的品目,除《雄浑》品外,还有《豪放》和《劲健》。《豪放》和《劲健》同样具备了阳刚之美的一些最基本特征,又有着自己鲜明的个性。

《豪放》起首四句说:“观化非禁,吞吐大荒。由道返气,处得以狂。”观照自然运化没有拘限,就能够胸无滞碍吞吐八荒;人秉承自道而来的充盈的先天元气,就真力充满,自足自信,昂然向上,豪情似狂。而一旦“真力弥满”,自然就会“万象在旁”,创造出壮丽的万千景象来。《豪放》指出了豪放诗风应具备的四个要素:不羁的心胸;充盈浩荡的元气与真力;由真实本性勃发而出的“豪”乃至于“狂”;瑰丽奇伟的“万象”。这四个要素,也就是“豪放”概念的四点理论内涵了。《豪放》品所谓的“豪放”,大约更多的是从李白人品诗风中提炼而出,复又更为明显地指向了李白及其诗歌。

《劲健》第一句“行神如空”,是说人的精神与作品之神气神理的流行,没有阻隔,没有行迹;第二句“行气如虹”,是说诗人及作品中之“气”的运行,有如长虹之展现,充盈持久,一体贯注;第三句“巫峡千寻”,劲拔高峻;第四句“走云连风”,健力横行。五至八句“饮真茹强,蓄素守中。喻彼行健,是谓存雄”,是说诗人应当加强内在修养,存蓄雄强之气,厚培劲健之根本。劲健风格的特征在于:诗人深养厚培其劲气健力,然后将其贯注于诗作,令诗中气势遒劲健行不息,精神畅行往来无迹,终展现出高峻横阔内蕴巨力的艺术境界。《劲健》全品就是一曲气与力的颂歌!李白、杜甫、韩愈的诗作都是《劲健》诗风的代表,其中以李诗最为典型。

《诗品》其他一些品目也或多或少地涉及了壮美风格。合《诗品》的壮美论而观,它在整个中国古代的壮美理论中是最为突出的,且是具有系统性的。《诗品》的壮美论和西方传统的崇高论有不少近似之处,但在结合文艺实践进行理论探究方面,《诗品》壮美论比西方传统的崇高论更深入更细致更丰富,达到了更高的理论高度。

秀美——浓淡相宜

《诗品》对秀美的探究,除了《冲淡》以外,还有多品,如《纤秾》《绮丽》《典雅》《清奇》等。

《纤秾》和《绮丽》表明,纤秾和绮丽两种风格相当接近:境界细小,景象华美,色彩明丽。但又有区别:纤秾的艺术色彩浓丽美盛,艺术氛围浓郁。绮丽在艺术色彩、艺术氛围等方面都显出了一种浓淡互补、浓淡得宜的均衡。简言之,纤秾浓艳美盛,绮丽明丽华美。文学欣赏实践中,两种风格常不易分别也不必细细分别。诗坛大家、画坛宗师王维的诗作,是纤秾、绮丽诗风的突出代表。

《典雅》品所谓“典”,是由对“典”(制度法则、典籍文化、文化精神……)的充分学习、熏染、积累而来的一种较为纯正的文化深度与高度,它内聚为诗人深厚的文化底蕴和很高的文化品位。《典雅》品中的“雅”,是一种以“典”为文化依托的高尚不俗的审美趣味。二者共同成为典雅艺术风格的重要内在依据。展现典雅的景物景象,往往纤小清新、自然淡雅,并常与文人雅趣有很深的渊源关系(如梅、兰、竹、菊、诗、酒、琴、书之类)。典雅风格,即于斯人斯境的结合中自然呈现。《清奇》品所谓“清奇”,除具有秀美型风格一般所共有的纤小、明丽、柔美等特征外,其个性特征还在于:清景幽境,清人幽趣,人境融即,境趣溶溶;超出浊俗,淡远萧疏,清到极致,化而为奇。典雅、清奇诗风最突出的代表,是孟浩然的诗作。

《诗品》秀美论与西方传统的优美论有很多相似之处,但在结合文学实践进行理论探究方面,《诗品》秀美论更深入更细致更丰富,达到了更高的理论高度。

学术界曾普遍认为,中国古代没有对于壮美(或崇高)和秀美(或优美)的体系式研究。我以为,这一看法应当改变了,因为《诗品》显然正是“以美学思想体系的形式”来讨论壮美(雄伟、崇高)和秀美(秀丽、优美)的,中国古代壮美论和秀美论的思想“体系性”,毫不逊色于西方传统美学中的“崇高”“优美”理论。

和合——不偏不倚

中国古代哲学认为,宇宙间阴阳二气和合产生万物,独阴或独阳是不能生物的。依此理,则《诗品》所标示的所有诗歌风格,都是阴阳合德的产物,都可以称为“阴阳和合之美”,只不过其中阴阳刚柔之具体组合变化情况各异而已。然而,除了突出倚阴的“冲淡”之属和突出倚阳的“雄浑”之属以及没有明显倚阴倚阳倾向的某些品目外,《诗品》所标举的有些风格,虽倚阳而阳刚色彩远逊于“雄浑”等,或者虽倚阴而其中又蕴含着不容忽视的阳刚因素。倡扬这样一种“阴阳和合之美”的代表,是《飘逸》和《沉着》二品。

飘逸诗风有这样一些特点:首先,是其创造主体具有很好的主观修养、质地;其次,是脱俗不群,逸然上举;再次,是有一种近于“放”的特点,主动摆脱寻常羁络而独自超越上引;第四,是具有一定的力量;第五,是飘然远引于一相对开阔的境界。显然,飘逸诗风既体现出明显的阴柔美特征,又显出相对弱化了的阳刚美特征。正是此二种特征的有机融合,形成了“飘逸”这样一种具有阴阳和合之美的独特艺术风格。

《沉着》全品,以一位思念者往复旋回、深挚不渝的思念之情来喻示沉着风格。开首四句“绿林野屋,落日气清。脱巾独步,时闻鸟声”,写此思念者的活动场景以及他的出场。中间四句“鸿雁不来,之子远行。所思不远,若为平生”,以不能释怀的“平生”之思喻示沉着。末四句“海风碧云,夜渚月明。如有佳语,大河前横”,写思念者的思念活动继续向前延伸,他的思念与长空同广,与大夜俱深。“沉着”常偏阴柔,但其中也往往因内含明显的力量感而显出一定的阳刚色彩。本品中,别情离思深沉真挚而执着不渝,于是一股突出的感情力量油然而生。这力量含蓄内在而历久不衰,又正显出其不可动摇的力度,而成就其阴阳和合的“沉着”。在文学实践中,沉着诗风既可能更偏阴柔一些,也可能更偏阳刚一些,这两种情况,在杜甫诗作中都有非常充分的表现。

旷达——超越忧困

《旷达》品中所谓的“旷达”,主要指人的一种生命意识、人生态度和人的胸襟格调。旷,空阔,开朗。达,通达,达观。清人孙联奎《诗品臆说》云:“胸中具有道理,眼底自无障碍。”此语颇得旷达一词的神髓。《旷达》最关注的是人的生死问题和人如何在现实人生中应对生死的问题。总起来看,《旷达》要告诉人们的是:面对人生短暂、忧愁甚多的生存困境,心不必为所苦,思不必为所系,而应以旷放通达的胸襟态度超越之,转而进入一种审美化的人生,在对美的自由观赏之中优游卒岁。一旦以这样的人生态度或精神入诗,即形成旷达诗风。所以,旷达式的人生态度或精神,也即是旷达诗风的全部内在根据。

《旷达》所表达的人生态度承汉末魏晋士人的人生态度而来又汰除了其明显之过,并升华成了一种相当雅化了的人生态度。这样的旷达,在突出山水与雅趣方面,大约与东晋士人们的生活和情趣更为接近。

悲慨——萧瑟苍凉

在《诗品》中,《悲慨》是很特别的一品,不仅在写作方面很有特点,而且很有理论深度和价值。首句中的“大风”,象征突然袭来而笼罩于整个社会之上的某种异常巨大狂暴的否定性力量,它摧折了整个社会中的“林木”们,使他们普遍陷入了绝望欲死的悲苦境地。在这种情况下,社会的正道日渐消亡(“大道日丧”),莫可为救,通常的社会栋梁(“雄才”“壮士”)再也撑不起这座将倾的大厦,他们心中发出的无限悲悯哀伤之情,浩浩然弥漫了广宇。整个社会及其中绝大多数的人们终于只落得“萧萧落叶,漏雨苍苔”,无限悲凉凄切。我以为,《悲慨》展示了一出典型的悲剧,这出悲剧在一些因素上也与中国悲剧相通,但总体上更近于西方的悲剧,主要是一出社会悲剧。这出悲剧涵盖整个社会,展现了人(即美、善、正价值)在与巨大的异己力量(丑、恶、负价值)的冲突中的从某种角度看是不应有的苦难与毁灭,同时也展现了异己力量(丑、恶、负价值)的胜利,并且也含有作者对前者的深深同情与叹惋和对后者的无限憎恨与无奈。它所体现出的,正是标准的悲剧美学精神。这就使得“悲慨”概念与西方“悲剧”美学范畴在理论义涵上十分地相似了,它实际上成了一个与“悲剧”大体相当的理论概念、美学范畴。这的确是一个十分令人惊异的奇特文学、文化现象!这样的一个“悲慨”范畴,在中国古代并没有文学实践和文学理论方面的有力支撑。《悲慨》悲剧概念产生的根源,很可能就是晚唐因王仙芝、黄巢两次农民大起义而酿成的那一幕全景式的社会大悲剧和司空图对它独特的体验与感受。

在相当程度上显示出西方悲剧精神的《悲慨》一品,在中国美学史上所具有的意义究竟应当怎样确切评价,值得学术界进一步深入探究。

超越——违俗向道

《诗品》整个地有着一种经过升华之后的纯净,此种纯净实来自《诗品》对卑俗凡近的拒斥和对某种超越俗近而升腾直上的人生或人生精神的向往。这总括在《超诣》品的“少有道气,终与俗违”八个字里,而又具体表现在《诗品》对雅、高、古、放等的倡扬和追寻之中。“违俗向道”,既越过日常生活中的俗近而指向人生精神中的高妙,又仍然与现实人生息息相关,仍然内在于现实人生之中。而这就在相当程度上体现出了中国文化“内在超越”的特征。《诗品》的超越精神,也深刻地影响到了《诗品》诗歌美学的特质,这突出体现在《超诣》《高古》《洗炼》三品中,并贯穿于整部《诗品》中。

《诗品》违俗向道的总体倾向,既显示出中国文化内在超越的鲜明特质,同时也清楚地彰显出中国文化高度注重美和审美的固有品质。换言之,《诗品》是同时突出体现着中国文化内在超越和注重审美两大特质的一个典型样本。因为具有这样鲜明突出的文化、美学特质,《诗品》取得了巨大的美学成就,但也留下了一些明显的不足。比较突出的不足是,它有意无意地忽略掉了中国文学史上不少与社会人生密切相关的重要艺术风格和艺术内容。当然,对于贡献巨大篇幅短小的《诗品》来说,这又是不足深责的。

流动——周而复始

《诗品》的最后一品是《流动》,此品极难理解。历来解说者甚多,给后来者留下许多富有启示性的好意见好看法,却终难获得确解。我在参考前人众说的基础上,也提出了自己的看法。

《流动》品所谓“流动”,是指一种在相当程度上表征着宇宙运动基本特性的“流动”精神,近似于《周易》之“易”(“变易”)。《诗品》以《流动》作结,意义有二:其一,表明这样一种流动精神乃是一种贯注于整个《诗品》所论之一切诗歌风格之中的精神,也是贯注于整部《诗品》各品之间的一种精神;其二,作为《诗品》的序篇(古时常有将序置于著作尾部者),《流动》实际上在展现“流动”精神的同时也扼要地说出了整部《诗品》的结构。它所说的“天枢”与“坤轴”,既是一般的谈天说地,同时也是喻指的《诗品》之“端”,即喻指着《诗品》开篇的《雄浑》与《冲淡》二品。所谓“超超神明”,即喻指的由《雄浑》《冲淡》这一开端向其相对的终结处的发展流动过程中所展现出来的种种高妙与绚丽,实即隐喻着《诗品》中从《纤秾》到《流动》这二十二品。《流动》品本身则既是《雄浑》《冲淡》之“符”(即“端”之相符者),也是整部《诗品》之“符”(相对的终点,与“开端”相对而言)。“来”指由《雄浑》《冲淡》向《流动》的发展运动,“往”指由《流动》向《雄浑》《冲淡》的回返运动。《流动》既是“来”的终点,又是“往”的“起点”,此又正是“流动”精神的绝好体现。“千载”,即指的这样一种“来”与“往”的循环运动乃是一种永恒的规律。这样看来,《流动》相当完整地说明了《诗品》的整个构架。简言之,《流动》既道出了贯注《诗品》始终的核心精神——一种以天枢地轴为本始开端的在宇宙中或者说在诗歌世界中运行不息的循环流动的精神,也道出了《诗品》的整体构架——一个以《雄浑》《冲淡》为本始开端经流动演化而展现为二十四种品目的、以《流动》为终结的、具有某种循环运动特征的诗歌理论体系结构(同时也是一个诗歌世界的结构)。

前面说过,《诗品》以《雄浑》《冲淡》开篇以《流动》结尾的结构是仿《周易》结构而来的,限于时间,这里就不能细说其原委了。《诗品》作者将《周易》构架和精神引入诗歌世界加以如此的模仿强调,其用意(亦即《诗品》结构的意义)大约有如下几个方面。首先,是要说明诗歌世界犹如自然宇宙一样,同样是以乾坤、天地为实际开端的,是以阴阳二气为最基本的构成要质的,因此首设《雄浑》《冲淡》二品。这两品分别是阳、阴二气在诗歌世界中的表征,也正是诗歌中阳刚之美和阴柔之美的最典型的代表。其次,是要说明其后的各种诗歌之品貌风格,林林总总,均是由那《雄浑》《冲淡》所表征的阳、阴二气的交错互渗、对立统一的矛盾运动所化生,换言之,是阴阳二气的错综变化催生出多姿多彩的各种艺术风格。就《诗品》的实际看,其中展现的种种艺术风格,有的倚阴,有的偏阳,有的阴阳和合而均衡,也有的并没有明显的阴阳表征,无论哪一种情况,它们全都是阴阳二气具体的矛盾运动、交错组合的结果与呈现,一切的艺术风格之美,全是阴阳刚柔交错组合的美丽变奏曲。再次,是要说明阴阳刚柔对立统一的矛盾运动(“流动”)乃是贯穿《诗品》乃至整个诗歌世界的基本精神。最后,是要说明诗歌世界诗歌风格的发展变化,又是一种来往终始、周而复始的循环式的规律化运动。很显然,《诗品》由模仿《周易》结构而来的严整的理论结构及其所表达出的丰富深刻的理论涵义,正是《诗品》完整理论体系的体现和确证。

结 语

最后,择要对《诗品》诗歌美学作一个总结性评价。首先,《诗品》对于文学艺术风格的研究和揭示,涵盖面极广,理论性极强,体会极真切,见解极精深,《诗品》的艺术风格论在中国古代美学对文学艺术风格研究的领域中,堪称独步。其次,《诗品》对中国古代文学、艺术、美学中的一系列重要范畴如雄浑、冲淡、豪放、劲健、纤秾、绮丽、典雅、清奇、沉着、旷达、悲慨、自然、疏野、实境、飘逸、高古、含蓄、委曲等等,或作出精要的理论概括,或作出精彩的理论阐释,或作出严整的理论建构,所论都立足在中国古代思想文化和文学实践的深厚而牢固的根基上,具有巨大的理论创造力、开创性和建设性,这使中国古代文学、艺术、美学中的一系列现象、概念、范畴得到了很好的或进一步的理论升华,大大丰富和充实了中国古代美学尤其是其中的范畴宝库。这是《诗品》对中国美学的重大贡献。再次,《诗品》又是同时突出体现着中国文化内在超越和注重审美两大特质的一个典型样本。《诗品》的超越精神既是一种文化精神也是一种美学精神,它实际上对经过长期历史发展和积淀而形成的中国古代文人雅士特有的文化观、审美观或美学观,作出了非常集中、深刻、充分的表达。而类似的表达,在中国美学史上是不多见的。最后,《诗品》还是中国美学史上体系性著作的杰出代表。《诗品》虽然文字极简,但其理论蕴涵极为丰富,其理论结构非常严整,贯通整部《诗品》的理论涵义丰富而深刻。此外,就对艺术风格的研究而言,中国美学的成就在世界美学中是非常突出的,而《诗品》正是中国艺术风格研究中的翘楚,所以《诗品》不仅是中国美学的瑰宝,同样也是世界美学的瑰宝!

(张国庆 1950年生于昆明,1986年毕业于云南大学中文系,获文学硕士学位。云南大学人文学院中文系教授,全国模范教师。中国古代文学理论学会常务理事,中国《文心雕龙》学会理事,中国文艺理论学会理事。出版学术著作6部,其中《〈二十四诗品〉诗歌美学》入选第三批“国家社科基金成果文库”,发表学术论文约60篇。)(原标题:《二十四诗品》的美学逻辑)