说起家乡济源,最难忘的就属王屋山。

原头村是王屋山南边黄河北岸的一个小山村,在这里出生时,父亲已到济源县城工作多年,一年里也就回家一两次。那时的山村孩子,秋收时节一支玉米秆做的“枪”都能玩上一周,一个铁环更是宝贝。

每次父亲回来,就成了我的节日,他要么会带一把水果糖,要么会掏出一包瓜子,这些山村里罕见的糖或瓜子,好像包藏着外面世界的精彩与神秘,会为我带来一串屁股后的小伙伴,走到哪儿跟到哪儿,捉迷藏、玩打仗,想怎么玩,就怎么玩,威风又过瘾。

渐渐地,忍不住地盼望父亲回家。盼多了,就盼到了梦里,梦见自己在县城的大街上骑着自行车,兜里满满的糖、瓜子直往外洒。梦多了,就忍不住问父亲“县城远吗?”得到的一次次回答都是:翻过王屋山就到啦!就这样,零散而又清晰的童年记忆里,王屋山成了挡住外面世界的山。

“到了王屋山就能看见家了。”当我驱车在通往济源的高速公路,手握方向盘安抚身旁三岁的女儿时,从县城通往家的路早已由土路变成了柏油路,坡陡弯急曾让一辆又一辆卡车刹车失灵的十八弯也早已废弃,路两旁光秃秃的山头也被绿树覆盖。

这是我第一次带女儿回来。就像一个个农村出来的孩子一样,女儿的出生标志着我实现了从农村入大学再到城市的人生三部曲。这时,父母已在济源县城团聚安家多年,从形式上讲,随着时代的潮流,又一个家庭在改革开放中完成了从农村到城市的转型。

从挡住外面的世界到变为能看见家的地方,王屋山仿佛成了生活变迁的一个地理标识。应该说每一个对家乡不舍与思念的人,身心中都有这样一个生活变迁的地理标识,这样的标识也往往是或模糊或清晰的城乡分界。

王屋山在我的身心里显然远远超越了地理标识的地位与内涵。从课本上初读《愚公移山》,陡然从王屋山三个字中读出了莫名的激动与骄傲,像一个少年肆意释放着冲动和想象。

王屋山不在身边的日子里,愚公移山仿佛是一块心理磨石,反反复复打磨着心中的王屋山,顺有此山相随,逆有此山相伴。日复一日的相随相伴,自然而然地从中国精神中读出了王屋山与世界相通的民族意蕴。

不老泉边的银杏树依然茂盛,阳台宫石柱上石刻的二十四孝依然清晰,王屋山还是那座山;济邵高速公路缠山腰,村村先后通了公路和自来水,名列世界地质公园,王屋山又不似了原来那座山。

作为全省唯一的城乡一体化试点城市,已经成为河南省十八个省辖城市之一的济源,实施的是全域一体化发展规划,走的不再是“农村一个规划、城市一个规划”的老路,王屋山在未来的发展中不再是城乡分界线,而是城乡共有一个美好明天的轴。

“中国古代有个寓言故事,叫做‘愚公移山’”,千百年后,当我们的后代读着《愚公移山》,看着我们今天的规划变成的现实,谁又能不自豪地认为王屋山是复兴的中华民族留给人类发展史的一座丰碑!

王屋山,能看见家的地方。

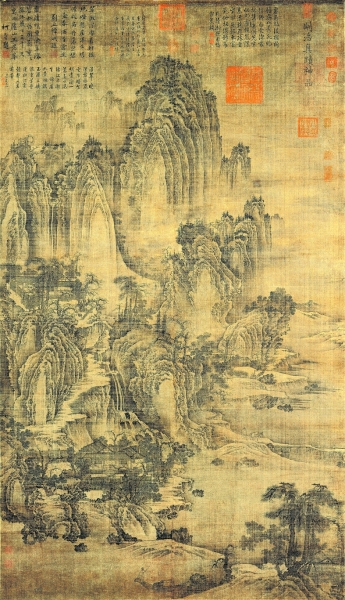

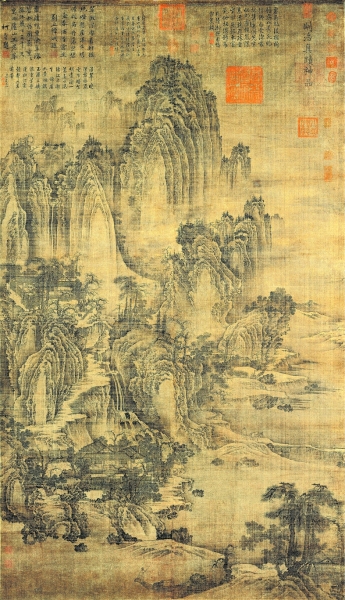

(荆浩,五代时期画家,长期生活创作在王屋山一带。)