-

没有记录!

孰与万物为春气

2016/3/7 10:04:46 点击数: 【字体:大 中 小】

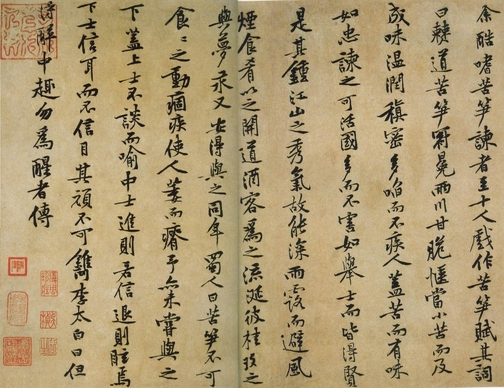

那日见到一枚从台北文物市场流出的印章,质地精良的和田玉,印纽是生机勃勃、舍得大刀阔斧下料才出得来姿与势的神兽,纽首握爪蹲踞欲跃,印文为阳文“不惜歌者苦,但伤知音稀”十字,这样局量的印文又是材料逼仄之时无能下手的。印人落款说,此印制于“戊申秋九月”——就印人行刀的纡徐宛转与印文行制的一唱三叹,以及那物质腻手的触感,这“戊申”应当是距离最近的一个干支——1968年?根据彼时政局与情调推论,这应当是一方成就于台岛而流传至内地的印章吧。

上述印文,原典出自《古诗十九首》之《西北有高楼》。讲述的是高阁重楼,弦歌独啸,清音慷慨而知音难觅的一段心曲:

西北有高楼,上与浮云齐。交疏结绮窗,阿阁三重阶。上有弦歌声,音响一何悲!谁能为此曲,无乃杞梁妻。清商随风发,中曲正徘徊。一弹再三叹,慷慨有余哀。不惜歌者苦,但伤知音稀。愿为双鸿鹄,奋翅起高飞。

遥想四十八年前,这无名的印者奏刀之际,(那款文也是行刀萧散),冥冥当中也自天意久难全,石料的生命较人长久,文物传递跨越时空的生机不绝。即使知音这样一种奢侈的愿景也可以余音袅袅于来世。例如天才而偏激的徐渭偏偏要在救命恩人张元忭逝后方才抚棺一哭,号啕曰“公知我”。例如袁宏道偏偏要在徐青藤逝后二十年才有缘得见其文字,一叹惊一抚掌。

但知音原本可有更宽广的天地。

《庄子·德充符》中,有言“才全”一段:

哀公曰:“何谓才全?”仲尼曰:“死生存亡,穷达贫富,贤与不肖毁誉,饥渴寒暑,是事之变,命之行也;日夜相代乎前,而知不能规乎其始者也。故不足以滑和,不可入于灵府。使之和豫,通而不失于兑,使日夜无郄而与物为春,是接而生时于心者也。是之谓才全。”

这“才全”于是近乎自我圆融到滴水不漏后接物的无有违逆。生死穷通,遇与不遇,时事运命,无足为碍。“与物为春”则成为体现“才全”的显相标准,常常被今人释读为因和谐融洽的物我关系所引发的一种审美体验,例如那关于庄子更为著名的另一典故,他在濠上的自得游鱼之乐。这春意盎然被认为表现为“万物与主体为一”与“与物化而不以心稽”两端的具足。前者意味着主体消解了自我与他物之间、他物与他物之间的人为的界限划分,主体与他物在道的层面泯然相亲、睹面相照。后者意味着主体与他物之间无心的顺应与融摄,主体既不以一己意志去主宰他物,亦不因功利关系而迎合他物,物我相宜无逆。据说这一“与物为春”的审美体验此后启发了中国艺术精神绵绵不绝的创造源泉。在此物我关系之中,“知音”这一期待将不仅意味着无言的默契,会心的莫逆,更含有主体转化的特殊要求。

然仅仅是“审美体验”吗?

既然“与物为春”首先要求的是主体自身的精微质地,而此转化主体的过程则关乎“工夫论”的古老命题。一种可以叫做“气化”的媒介形式或媒介过程,在传统中国曾经即构成主体也构成世界,主体与世界因此媒介,方能无分别地建立联系。我们无妨说,“气韵生动”(谢赫六法之首)开篇即成为中国艺术的核心精神,即因此主体与世界的关系重建。春意春心春气,游走于物、人之间。

因此工夫,美学与理学,审美与学圣,在传统中国,其实相去不远。审美毋宁更是“成善”。在化境层面,美善一如。

明季的大儒刘宗周(1578-1645,字起东,号念台,浙江山阴人,因讲学嶯山,后世尊为嶯山夫子)于陆王心学传承中最称用功绵密,体证至深,开出“性宗”。天启八年前后(即1628年左右。这段时间正是刘氏年届五十当知天命之年,似乎也符合一个追求内证工夫至极者的生命时序),他写有《静坐》诗两首,描摹自己的体证所感,竟而一片春意盎然:

学圣工夫静里真,只教打坐苦难亲。知他心放如豚子,合与家还做主人。隐隐得来方有事,轻轻递入转无身。若于此际窥消息,宇宙全收一体春。

万法论心总未真,精神一点个中亲。不求离坎还丹诀,且问乾坤成化人。亘古生生惟此息,只今惺惺亦非身。请观声臭俱无处,毕竟谁尸造化春。

与宇宙一体,与造化谐春,这种亲切透亮,非体证而不得。过来人均读得出诗中摹写诸境与北宋丹道宗师张伯端《悟真篇》中流露的内丹法门颇有相知相感。万川归宗,人间的学问原不必以吵架为志业与能事。倘能如此万物一体而春,则知音于无声,知味于无臭,这不止于审美境界,竟是圣学心法,“同体大悲”只是实际,物我或他我,并非二截子事。“与物为春”于是不仅要求主体的重建,亦要求基于此的对客体(物)的重新认识:物性与人性之间有着从容不迫的交流,源于它们有着同出异名的生命结构。

因为着实艳羡这种境界,尝数次求以“与物为春”为文治印。到头来,风致楚楚、娟秀颖丽者或偶然有之,距离庄生之“故国故家”草木怒生,到底还是许远,嗟叹之余,自然只好感叹自己修为尚浅,无能以春色满园示人温煦与大方,印家必然依旧以“小女子”身待。

也一直想治一枚闲章,送给辛辛苦苦做外科医生的朋友,印文便是“般若锋,金刚焰”,以为这六字正是送外科医生的绝对,典故则出自《永嘉证道歌》:“大丈夫,秉慧剑,般若锋兮金刚焰,不但倾摧外道心,早曾落却天魔胆。”医生与教师是日本文化中自然而然就能成“先生”的职业,因其关乎人类性命的自家尊贵,原是一片生机春意,万不该将这两种职业“服务业化”。只是印料依然难求,愿望至今悬置。如今看到四十八年前那样奢华的选料用料,已有望洋之叹:不到五十年间,人类竟浪费了地球多少资源储备,物类有知当憎我,未将春气染桃花。

秦燕春(作者为中国艺术研究院中国文化研究所副研究员)