- 1、刘姓杰出的历史名人

- 2、阮咸与琵琶的故事

- 3、韩愈古文改革

- 4、管仲齐劝谏桓公止封禅

- 5、胡秋萍书法欣赏

- 6、马俊明书法作品欣赏

- 7、书法行长计承江的智慧生活

- 8、作家焦述曾当6年市长 称通过小说"传真

-

没有记录!

- 1、刘姓杰出的历史名人

- 2、阮咸与琵琶的故事

- 3、韩愈古文改革

- 4、管仲齐劝谏桓公止封禅

- 5、胡秋萍书法欣赏

- 6、马俊明书法作品欣赏

- 7、法家之"术" 申不害的学术思想

- 8、作家焦述曾当6年市长 称通过小说"传真

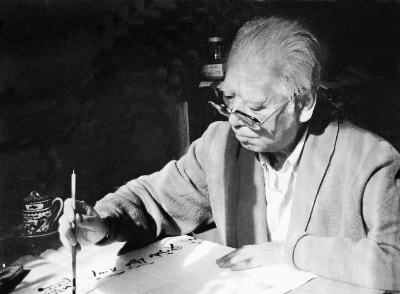

姚雪垠:耐得寂寞,方能不寂寞

2013/7/8 10:19:07 点击数: 【字体:大 中 小】

10月10日是作家姚雪垠先生诞辰100周年,本文作者满怀深情和敬意回忆与姚雪垠先生的交往。本版编发此稿,以示纪念。

一

在我还没见过姚雪垠先生的时候,就经历了一件跟姚雪垠先生关系重大的事情。

1975年,我被借调到首钢长篇小说创作组担任组长,集体创作一部反映首钢工人生活的长篇小说。在深入生活和采访中,我得知“文革”前曾有一本《首钢厂史》在中国青年出版社出版,这本厂史是不可多得的好材料。可“文革”中的首钢根本无处寻觅这本书,我想,只好求助中国青年出版社了。

我来到中国青年出版社,找到我高中同学的父亲任景德的办公室,他从桌上拿起已经准备好的《首钢厂史》递给我。正说着话,文学编辑室主任阙道隆进来,告诉任景德他刚听到一个消息,说是毛主席同意姚雪垠的《李自成》第二卷出版了,批复给人民文学出版社出,不知这消息确切不确切。

我随口插话:“确切,我见过那个影印件。”任景德问:“你是在哪儿见到的?”我告诉他是在人民文学出版社。因为最近人文社约我跟他们一起编辑一本钢铁工人创作的诗集《革命要钢我们炼》,所以我常去人文社。前天正讨论诗稿时,一个人给主持讨论的吕果老太太(这是当年习惯称呼,她当时任小说南方组组长)送来一个影印件,说是毛主席批准的一本书,得抓紧商量一下。我一听有毛主席批示,就挤过去看了看。好像是姚雪垠先生给毛主席写了封信,说他写好《李自成》第二卷两年了,没法出版,请毛主席帮忙。毛主席批示大意是:同意他出小说《李自成》。张春桥就把这个批示转给了人民文学出版社。那天吕果老太太看完还说了句:看来张春桥不知道《李自成》第一卷是中青社出的。

阙道隆转过身问我:“你能不能把批件借来看看?”

我说:“说不好,试试吧!一会儿我就去。”

在人民文学出版社吕果老太太的帮助下,我又见到了那个影印件,可人家已归档,不能借出。上世纪70年代还没有复印机,我只好抄了一份带回中青社,交到任景德手里。

后来我才知道,两位领导就是凭着这个批件(当然不是我抄来的那个,而是正式查到的批件)开始了一系列的工作。因此,才有了《李自成》第二卷在中青社的出版,才有了“文革”后中国青年出版社在团中央系统率先恢复业务,才有了所有出版社人员从农场回到北京。应该说这一切都肇始于姚雪垠先生给最高领袖的那封信。我不知道中国文坛还有没有其他作家写过这样的信,但我由此知道了姚雪垠先生确实是一位身怀傲骨的作家。在“四人帮”横行、全国仅有“八个样板戏”的时代,敢于给毛主席写信,要求出自己的书,真的很了不起!

二

1977年4月,我调入中青社文学编辑室。当时,《李自成》第二卷刚刚出版发行,社会反响极为强烈。人们争相购买的热烈状况前所未有,甚至“走后门”购买《李自成》第二卷。知道我调到中青社的十几个朋友就曾托我从出版社代购过呢!这也让我从心底钦佩这位不屈不挠的《李自成》作者——姚雪垠先生。

那年秋天,编辑室主任派我和另外两位老编辑给姚雪垠先生去送外地寄来的几箱东西。当时,姚雪垠夫妇被安排在中青社的三里屯附近职工宿舍楼,修改《李自成》第三卷手稿。我搬着箱子爬上三楼,敲开姚雪垠先生的房门。正在卡片柜旁查阅卡片的姚雪垠先生听见我们进屋,立即放下手里的卡片,走过来热情地打招呼:“辛苦啦!你是新来的青年编辑吧?”我正把箱子放在墙边,还没来得及开口,我身后的老编辑说:“这是复业后第一个调来的年轻人,您就叫他小李吧!”

这是我第一次见到姚雪垠先生。年近古稀的姚老一头银发,连眉毛都是白的,却满面红润,一脸慈祥,两只闪着睿智光芒的大眼睛是我从来未见过的,一下子就刻在了心里。还抱着箱子的老编辑问:“姚老,放在这儿合适吗?不行,我们再搬。”“好极了!好极了!”姚老十分客气,“你们都累了吧,坐下喝点我们湖北茶再走!”听着姚老随和的回答,我发现,这么老的一位作家,社会上那么轰轰烈烈地抢购着他的小说,他却一点儿架子也没有,说起话来总是先想到别人。这令我不禁肃然起敬,真想让姚老给我这样的年轻人提点希望或指导什么的。

临走时,我故意让老编辑们先出了屋子。姚老似乎看出我有什么心事,送到门口,问我:“今年多大了?”我说:“跟共和国同龄,28岁。”姚老笑起来:“后生可畏呀!”我连忙说:“不不,我是刚到出版社的新兵。您是我非常钦佩的老作家,我想,我想您能给我这样的青年人提点希望,或者送我一句什么话吗?”或许是第一次和这么著名的作家面对面的缘故,我说这话时有点紧张。姚老听得很认真。他顺手关上房门,朝窗户方向慢慢走了几步,又回过头来,红润的脸上没了刚才的笑容,一脸的宁静与沉思,只有两只眼睛放着光。他一字一句地说着,像是自言自语,又像是对我说:“耐得寂寞,方能不寂寞;耐不得寂寞,一生寂寞。”

这是我从没听过的语言,感觉里面蕴涵着很深的哲理,可一下子又不能想得很透,似乎是怕忘掉,不由自主地重复着:“耐得寂寞,方能不寂寞;耐不得寂寞,一生寂寞。”

姚老又恢复了刚才的笑容可掬:“对,就把这句话送给你吧!这是伴随了我大半生的座右铭。”

我兴奋地向姚老鞠了一躬,说声:“我记下啦!谢谢您!”这句话从那天起就一直烙印在我的心里,成为我做事、做人、做学问的座右铭。看看今天社会的浮躁与喧嚣,我越来越感到这句箴言的深刻,越来越崇敬姚老人格的魅力。

三

因为在文学编辑室工作的缘故,与姚雪垠先生的接触慢慢多了起来。

那个年代,出版社常常组织看一些内部电影。有一次,我去给姚老送票,在三里屯住所又见到了目光炯炯的姚老。他见我对他的卡片柜很好奇,便拉开一个小抽屉让我看了看说:“这个柜子我是从不示人的。”他有些动情地告诉我,这里有几万张卡片,是他几十年研究明史的心血,也是他为写长篇历史小说《李自成》所做的艰辛准备;其中也包括为写反映太平天国历史小说《天京悲剧》准备的几千张卡片。他说,写历史小说,不占有大量的历史资料,就会陷入胡编滥造;更何况是要把《李自成》写成一部明末清初的社会百科全书呢!他满怀关爱地嘱咐我:不管当编辑,还是将来搞文学创作,做卡片都是很好的积累学问的方法,不要学“文革”以来“假、大、空”的文风!说到“文革”年代的文风,姚老便有些激动。正是姚老的嘱咐,让我也开始了漫长的做卡片、做摘记、写日记的习惯,甚至连剪报都做成了卡片的形式呢!

还有一次对话也是让我终生难忘的。随着《李自成》第二卷的轰动和第三卷的出版,社会上对《李自成》的评价百花齐放。在绝大多数肯定的声音中,也有不少不同的声音。出于对姚雪垠先生的敬佩与关注,我常常找一些相关报刊阅读。我发现姚雪垠先生写文章或接受采访来答辩、商榷一些历史问题越来越多。我心里疑惑:以他古稀之年,把时间都花费在争论上,《李自成》第四、五卷,还有《天京悲剧》,能写完吗?

有一次,姚雪垠先生到出版社来,因为熟了,我就很直率地提出我的疑惑。姚老笑起来,闪着光芒的双眼似乎看透了我:“哈哈,你是在说我耐不得寂寞吧?”看来姚老还记得几年前他曾跟我说过的话。姚老很认真地告诉我:他不是在浪费时间,是在向史学界多年存在的不正学风开战。他是要把一个已经写入历史教科书里的错误观点改正过来。我问他是什么错误观点,他说,你们历史课上都在讲“农民起义是推动历史前进的动力”吧?这就是错误观点。其实,农民起义充其量就是改朝换代的工具而已,这是历史唯物主义的观点。那天姚老谈兴很高,跟我讲了农民起义的局限性、破坏性、悲剧性。还告诉我,他写《李自成》和未来还要写的《天京悲剧》,就是要用农民起义的事实证明他的观点。这让我深深感到,姚老不仅是个小说家,他首先是个历史学家,而且是有独立见解的历史学家。

每次见到姚老,我都会有很多的收获。这是那些年心中很兴奋的一件事。1984年我调到作家出版社,与姚老见面交谈的机会就很少了。但他的公子姚海天调到中国青年出版社后,我们曾同事了好几年呢!

2005年的一天晚上,姚海天给我打来一个电话,他告诉我,他母亲昨天去世了,后天上午准备在八宝山举行一个家庭式的简单告别仪式。他说我是他家老朋友了,跟他母亲也熟,所以请我参加。在八宝山小告别室里,海天突然提出让我主持告别仪式,因为他为母亲准备了一篇悼词。我想,这也许是我能为姚老夫妇做的最后一件事了。

听着海天声泪俱下的悼词,姚雪垠先生夫人王梅彩那慈祥的音容笑貌又回到我的眼前。她是一位普通的中国妇女,伴着姚雪垠先生走过了极不普通的一生。战争年代,姚老为进步文学奋斗,她伴在姚老身边共渡艰难岁月;到了晚年,姚老为了抢时间尽早完成《李自成》的写作,她又担起了录音、打字的工作……人们记住了文坛有一位著名作家姚雪垠,但人们也同样忘不了他身后有一位伴他一生的了不起的女性——王梅彩。(李荣胜)【原标题:姚雪垠:耐得寂寞,方能不寂寞】