精彩推荐

热点关注

专题推荐

-

没有记录!

“‘迷狂正月迷狂城’——浚县正月古庙会”系列之二 迷狂的社火(上)

2013/8/5 18:16:13 点击数: 【字体:大 中 小】

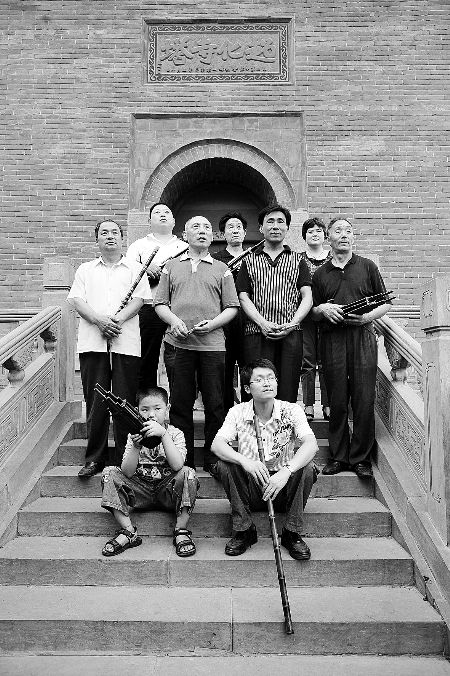

浚县庙会上的背阁表演

庙会,《辞海》上亦称“庙市”。魏晋南北朝时,佛道二教兴起,商品交换日益频繁,寺庙为商业活动提供了商机,庙会就此开始了。庙会由祭祀活动而产生,设在寺庙内或其附近,故称“庙会”。

庙在前会在后,神在前人在后。庙会最初是娱神的,进而才娱人。人生而孤独,所以他们设想了神的存在。孤独的人要与沉默的神交流,选定了固定的时间和固定的场所。固定的场所成了“庙”,固定的时间成了“会”。

著名作家、民俗学家孟宪明先生说:“庙会是对孤独的反抗。庙会是对绝望的诉求。它表达了人们最基本也是最高层面的精神向往。所以,庙会不得不用长鞭(炮)、用高香、用大戏、用浩歌呼喊和舞蹈一次又一次搬演着虔诚。”

学者们共推“淮阳太昊陵人祖庙会、浚县正月古庙会和宝丰马街书会”为中原最具代表性、最具特色的三大庙会。浚县正月古庙会以社火著称。

“一个月会期,社火表演是高潮。正月初九的天爷生日和正月十六的元宵灯节这两天是社火表演日。表演前社火班子提前进县城,先到土地庙烧香、火神庙上供,之后到达指定地点排队。社火队为了争排头位置,有的头天下午就到达指定地点,不惜在房檐下露宿一夜。为争排头位置,社火队有时还会打起来。”浚县文物旅游局冯宇先生讲。据说浚县社火最盛的一年“有150多家社火班子”。

到了正月初九和正月十六,早晨七点,社火队高擎彩旗,擂动着战鼓,燃起长鞭,吹响长长的尖子号,滔滔地拥向浮丘山顶的会场,齐聚于碧霞宫门前酬神唱戏的戏台下,几十上百个社火班子,开始轮番表演。他们全都着了戏装,画了脸谱,戴了面具,歌舞鼓吹,在欢闹中取乐,在耍逗中献艺。县城倾城阖户,乡下也是户不留人,上百万观众黑压压簇拥着,从县城十字街的文治阁一直漫溢到两山之上。

写浚县庙会,我将社火表演作为一大看点。“浚县民间社火”2007年被评为河南省首批“非物质文化遗产”,2008年6月,又升格为国家级的“非物质文化遗产”。

据冯宇讲,浚县庙会上,年年参与表演的有两万余人。这是个惊人的数字。没有报酬,有些表演还须艰苦训练,社火艺人为什么要参与?他们又是如何练就绝技的?

“熬一年等一个正月会”

2009年1月20日下午六点半,我来到浚县城关镇西街村老艺人李顺波的家。他住着一处没生炉子的老房子,很冷,但70多岁的老人讲的事都是热腾腾的,说到兴奋处,还唱起来跳起来。

浚县每个乡镇都有自己拿手的社火,县城东街村秧歌、北街村背阁、北关村小竹马都很出色,西街村是以高跷出名的。每个村的社火套路都是祖辈口传身教延续下来的,并且由一些热爱它的人继承发展。

李顺波的爷爷、父亲都是社火表演的“大腕儿”,且都有文化,有些社火小曲唱词,就是他祖辈编的。他十几岁就跟大人学秧歌小调,至今出口能唱。

高跷是社火表演的主要形式,据说高跷有“一接腿、二接腿”之说。说是在唐朝,李世民为了让老百姓高兴,命天下出社火玩会,演员站地上表演,后边观众看不到。李世民就让演员制成高跷踩上去,叫一接腿。看的人多,后面观众还是看不见,李世民命人再把跷接高些,成了二接腿。

过去一出腊月,浚县的高跷艺人就开始“踩”了,踩上浮丘山直到吕祖祠,走的是山路,这是练习。踩到碧霞宫戏楼那儿,两米多高的戏楼,高手敢踩着跷往下蹦。

因为大家伙都练,民间出了一批高手,李顺波是其中一个。他说,一个高跷队,踩跷表演的有20多人,人人都有固定角色。他从十七岁开始出会(年龄太小不让出),扮的是韩湘子,到60岁时出会,扮的还是韩湘子。这是个手提花篮的红衣小生。为啥演韩湘子?因为“戏份重”,高手才能演。

李顺波迷社火,除表演外,还担负着组织者的工作。经他手,把古代的角抵戏保留了下来。也是经他手,把外地社火“偷到了”浚县。

那是20世纪50年代,浚县还实行集体农庄,李顺波是周边六个村组集体农庄的行政秘书,管宣传和社火演出。有一年农历正月十四,有个从青海回来的邻居找到他,说:“咱们出个逗人的玩意吧。”“啥?”“二鬼打架。”“十六就上山了,来得及吗?”“我连夜弄。”十五一大早,邻居把连夜做好的两个鬼头送来了。李顺波一看挺喜欢,两个人找来柳木杆做成架子,用布做成衣裳。到正月十六出会时,李顺波亲自表演“二鬼打架”,大受欢迎。到现在,“二鬼打架”还是西街村社火的保留节目。

李顺波迷社火,迷到到处偷艺。1996年春节,他到陕西渭南串亲戚,看到人家的社火里头有古战船表演,入了迷,一看看了四个钟头,又坐车追到潼关,怎么制作怎么表演都偷学到手了,回来就用在了西街村的社火表演中。

背阁“累并快乐着”

浚县正月庙会上,浚县北街村的背阁与抬阁一出来,马上会拥来狂热的人群。它太好看了。

抬阁是搭成一个玲珑戏台子,人扮演偶像,在虚幻背景中,安置真实的人,凝固成一个特写镜头。一群人抬着一出戏,走在红火热闹的社火队里,锣鼓、唢呐如风荡漾,抬阁上扮好的人,眉眼都隐在脸谱彩妆里,俯视着如河的人流,飘飘荡荡,仿佛沉浮于云霞之际。

责任编辑:C005文章来源:大河报(2009-02-23)

下一条:没有了上一条:“‘迷狂正月迷狂城’——浚县正月古庙会”系列之一 迷狂的香客

相关信息

没有记录!

著名人物

没有记录!

精彩展示

没有记录!

评论区