- 1、上官婉儿的山水诗

- 2、理学正当性视界中的曹端易学

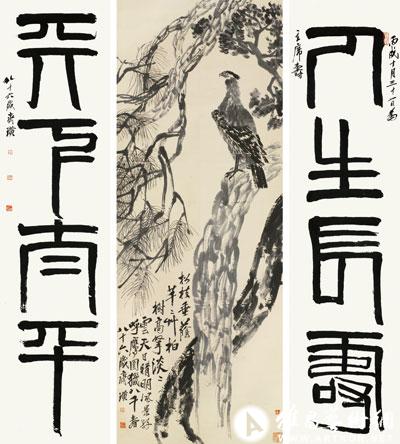

- 3、黎雄才《旭日东升》赏析

- 4、王学峰:艺术之根源自黄河峡谷

- 5、梁楷的葡萄画

- 6、虢国夫人游春图

- 7、二百年的二吴风流——吴咨与吴行

- 8、中国书画的收藏五忌

-

没有记录!

理学正当性视界中的曹端易学

2015/1/7 9:29:04 点击数: 【字体:大 中 小】

【英文标题】Legitimacy for Neo-Confucianism in Cao Duan's Scholarship on the Zhouyi

【作者简介】王广,山东财经大学 马克思主义学院,山东 济南 250014

王广(1972-),男,山东费县人,哲学博士。山东财经大学马克思主义学院中国传统文化研究所副教授。

【内容提要】 理学要想成为影响现实生活世界的强势话语,首先面临着一个自身存在的“正当性”问题。明初大儒曹端为了更好地解决这一问题,选择从《周易》入手,开辟了一条以理性化之天为入路的理学正当化之路,推崇伏羲先天易与太极思想在对《易》之诠释中所具有的纲领作用,并以“活人骑活马”的新范式,创新了对《易》之生生不已理境的解读。

If Neo-Confucianism wants to become the dominant discourse in the real world, it has to figure out how to make itself be legitimated. To better solve this problem, the early Ming Confucian scholar Cao Duan chose the Zhouyi Changes as his hermeneutic media by which he took heaven as a rationalized being to legitimate the Neo-Confucianism. He highlighted the guiding role of Fu Xi' s former heaven Change and the idea of Taiji (Supreme Ultimate) in the interpretations of the Changes and presented his novel understanding of the principle of endless creativity conceived in the Changes by employing a living paradigm.

【关 键 词】理学/正当性/易学/曹端Neo-Confucianism; legitimacy; Yi studies; Cao Duan

中图分类号:B248.99; B221 文献标识码:A 文章编号:1003-3882(2014)01-0052-10

宋明理学是中国思想史的一个重要学术文化形态,被称为“新儒学”。这一新的学术文化形态自宋初兴起到南宋朱熹集大成再到元代确立程朱理学的统治地位,历经约四百年时间。在明初大儒曹端所处的时代,程朱理学继续被确立为意识形态。作为一个新的学术文化形态,理学要想成为影响现实生活世界的强势话语,显然仅仅靠权力世界外在支持远远不够,它还须要为作为公共知识分子的广大士阶层的知识世界、信仰世界所认同。为了更好地解决士阶层对理学的认同,理学首先面临着一个是否具有存在的“正当性”问题。

“正当性(Legitimacy)”本来是一个用于法哲学、政治哲学等学科领域的概念,大致指民众或某一社会共同体对某种政治、文化权威的合法性、合理性的有效认同。理学作为一种新的学术文化,要想让社会民众尤其是广大士阶层认同它的权威,就需要首先解决自身存在的“正当性”问题。曹端的学术思想就体现着一种对理学正当化课题的回应。虽然他未能对《周易》经传进行系统著述,但对《周易》义理有着较深的探研。《年谱》称他五岁即问“《河图》、《洛书》”①,年十四,读《周易》,曾作《乾坤二卦解》。(《曹端集》,第260页)虽然这部著作已经散佚,但我们从他现存的《太极图说述解》、《通书述解》、《语录》和《录粹》等资料中,还能窥其易学思想之大略。

一、《易》之地位的提升

理学为儒学提供了一种新的思想文化范式。这种新范式呈现出中华文化尤其是儒家文化的真精神,并能够借这种“真精神”构建出一个自上古圣王起就递相传承的“传法统系”,即儒家道统。有了这个“道统”,可以让崇信儒家文化的士阶层尤其是其中的理学家们认同理学的权威地位。不过,这种认同与理学家们的信仰世界密不可分。可以说,在理学阵营内部,这个儒家道统的厘定为理学正当化的实现提供了一种理学家们的个人信仰世界之内在支撑。

在这种内在信仰世界的支撑下,对《周易》等儒家经典诠释,就必须凸显出为儒家道统建构服务以更好地实现对理学的正当化这一主题。对于如何构建儒家的道统以更好地实现理学正当化的课题,宋代理学集大成者朱熹在《中庸章句序》中开辟了一个“虞廷传心”的实现路径。他指出:

盖自上古圣神继天立极,而道统之传有自来矣。其见于经,则“允执厥中”者,尧之所以授舜也:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”者,舜之所以授禹也。尧之一言,至矣,尽矣!而舜复益之以三言者,则所以明夫尧之一言,必如是而后可庶几也。②

这里,朱熹借用伪《尚书·大禹谟》所说的“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”,作为尧、舜、禹这些上古圣王所递相传授的“十六字心诀”,来完成对儒家道统的建构和对理学正当化的建设。

在理学家看来,汉唐儒者偏重对经典文献进行考据、训诂的诠释策略有着重大弊端,即无法澄明圣人践行内圣之德的生命智慧。有鉴于此,他们吸取了佛、老两家注重“心上起工夫”的诠释策略,重视开显儒学自身资源中自觉做内圣工夫的“心性之学”因素。虽然朱熹这个“十六字心诀”所凭借的依据是“伪”经中的资源,并且在实际的客观历史世界中,也未必存在着这样一个为尧、舜、禹这些上古圣神所递相传授的道统体系,但因为“心诀”体现着儒家的“心性之学”传统,所以不管客观上有无这样一个道统谱系,都不妨碍在理学家的个体内在的主观信仰世界中认同这样一个道统,接受把“心诀”作为实现理学正当化课题的路径。

实际上,对理学的正当化,不仅外在权力世界的支持不够,而且加上理学家们的内在信仰世界的支持也不够。信仰世界是主观的,要想让除了理学家之外的士阶层广泛认同理学,还必须要有广大士阶层知识世界的支持。反观上述朱熹的实现理学正当化路径,虽然重视了开显儒家固有的“心性之学”资源,但毕竟把这些资源系于“伪”经之上,在知性上有种不够妥实之感。这样就无法获得士阶层的知识世界之支持。

譬如,针对朱熹的路径,同样提倡把儒学作为“心性之学”的陆九渊就不能认同。他以继承孟子之学为己任,也以继承孟子之学而自居。他说:“窃不自揆,区区之学,自谓孟子之后至是而始一明也。”③曹端之后的王阳明也称:“陆氏之学,孟氏之学也。”④的确,陆学受孟子思想影响很大。陆九渊所主张的“先立乎其大者”,注重的“发明本心”,都取于孟子有关于“心”的思想。

可见,朱熹如果以伪《尚书》的语句作为建构儒家道统和实现理学正当化的路径,就难以为理学家之外的士阶层的知识世界所认同。那么,除了伪《尚书》的“十六字心诀”以及《孟子》的“心”学,还有没有其他路径来建构儒家道统和实现理学的正当化呢?

与朱熹、陆九渊不同,曹端认为,《周易》这部经典就充分开显了圣人们的独特生命智慧,其对建构儒家道统和实现理学的正当化有很大裨益。他在《太极图说述解序》中指出:

理学之源,实天所出。是故河出图,天之所以授羲也;洛出书,天之所以锡禹也。羲则图而作《易》,八卦画焉;禹则书而明《范》,九畴叙焉。圣心,一天理而已。圣作,一天为而已。且以羲《易》言之,八卦及六十四卦次序方位之图,曰先天者,以太极为本,而生出运用无穷,虽欲绍天明前民用,然实理学之一初焉。厥后,文王系卦辞,周公系爻辞,其义始明且备,命曰《周易》。及孔子十翼之作,发明羲画、周经之旨大明悉备,而理学之传有宗焉。(《曹端集》,第1页)

这里,曹端论证了“理学之传有宗焉”问题,给出了一种实现理学正当化的新的理路。这个理路:一则创新了朱、陆以“心”为入路的路径,认为“理学之源,实天所出”;二则创新了朱、陆建构道统的经典依据,认为作为伏羲、文王、周公与孔子四位圣人生命智慧结晶的《周易》才是解决理学之源的经典依据。

理学作为一种不同于汉唐儒学的儒学新形态,它不再是仅仅凸显一个由考据、训诂所建构的客观外在的、形下具体的知识世界,而是重视彰显一个由内在生命所体认的主观内在的、形上超越的生命世界。虽然在“形式”上理学与佛、老之学相似,都是注重“心上起工夫”的心性之学,然而作为儒学的理学同佛、老之学所做工夫的“内容”不尽相同。这个“内容”,按照理学奠基人程颐的说法就是“天”,他指出:“圣人本天,释氏本心。”⑤

由此,曹端不是像朱熹、陆九渊那样,从上古圣王究竟以什么“形式”的“心上工夫”完成“继天立极”的识度,诠释理学的开端以完成对理学的正当化,而是不经过“心上工夫”这个中间环节,直接从儒家心性修养工夫的“内容”(即“天”)入手,选择上古圣王究竟如何承继超越、客观之天的识度,诠释理学的源头以实现理学的正当化。他明确提出:“理学之源,实天所出。”

如果没了“心上工夫”这个中间环节,那么,这个超越、客观之天又是怎么成为理学之源的呢?为此,曹端借用了“河出图,洛出书”的历史文化典故,在如上所引的《太极图说述解序》中指出:“河出图,天之所以授羲也;洛出书,天之所以锡禹也。”

对于“河图”、“洛书”问题,《周易·系辞传上》中有文:“河出图,洛出书,圣人则之”,汉代孔安国在《尚书注》中又进一步丰富为:“河图,八卦。伏牺氏王天下,龙马出河,遂则其文以画八卦,谓之河图。”②“天与禹洛出书,神龟负文而出,列于背,有数至于九。禹遂因而第之,以成九类。”⑦如此一来,河出图与洛出书两个事件就分别同伏羲与禹两位上古圣王有了瓜葛,这一说法究竟有没有历史根据?朱熹曾分析说:

夫以“河图”、“洛书”为不足信,自欧阳公以来已有此说,然终无奈《顾命》、《系辞》、《论语》皆有是言,而诸儒所传二图之数,虽有交互而无乖戾。顺数逆推,纵横曲直,皆有明法,不可得而破除也。……《系辞》虽不言伏羲受《河图》以作《易》,然所谓“仰观”、“俯察”、“近取”、“远取”,安知《河图》非其中之一事耶?大抵圣人制作所由,初非一端,然其法象之规模,必有最亲切处。如鸿荒之世,天地之间阴阳之气虽各有象,然初未尝有数也。至于《河图》之出,然后五十有五之数奇偶生成,粲然可见。此其所以深发圣人之独智,又非泛然气象之所可得而拟也。是以仰观俯察、远求近取,至此而后,两仪、四象、八卦之阴阳奇偶可得而言。虽《系辞》所论圣人作易之由者非一,而不害其得此而后决也。⑧

在朱熹看来,虽然诸儒所传的版本不一,但没有根本冲突,并且有“明法”,所以不能简单地否定《河图》、《洛书》存在的合理性。另外,虽然也不能说伏羲之所以能够作《易》,就是单单因为获得《河图》,但伏羲在仰观俯察、远求近取过程中,之所以让洪荒之世的无限杂多呈现得粲然有序,离不开能够奇偶生成的“数”的作用。借用西哲康德“人为自然立法”的命题,伏羲画卦的过程,就是借着《河图》所提供的“先天形式”(也就是天地之间的阴阳之“象”与五十有五的奇偶生成之“数”),来统觉洪荒之世的无限杂多。正是这个作为“先天形式”的阴阳之象和奇偶之数的范导,整个宇宙社会人生才能粲然有序。朱熹概括说:

伏羲之易初无文字,只有一图以寓其象数,而天地万物之理、阴阳始终之变具焉。(《朱文公文集》,第1665页)

《河图》所寓的作为“先天形式”的阴阳之象、奇偶之数,既能符示着超越的、形上的天地万物之理,又能内在于形下具体经验的阴阳始终之变中,并对这些阴阳终始之变起到统觉、范导作用。

为什么伏羲和禹能够抉发《河图》、《洛书》之中的这个作为“先天形式”的阴阳之象、奇偶之数呢?在曹端看来,这是跟他们独特的生命智慧分不开的。如上所引,曹端认为“圣心,一天理而已。圣作,一天为而已”。也就是说,伏羲和禹的生命是一种“心与理一”、“人与天通”从而从容中道的生命,所以天才会通过“河出图”的方式将“图”传授给伏羲,通过“洛出书”的方式将“书”传授给禹。

需要说明的是,曹端这里所理解的天并不是人格神意义上的神秘之天,天授图、赐书的行为并不是神秘之天的意志体现,他认为“天道之立,实理所为”,这里的“天”是一种祛除了神秘色彩的理性化的义理之天。“图”也罢,“书”也罢,都不过是对“理”的符示而已。“理”是天之所以为天的根据以及圣人之所以为圣的根据,有了这个根据做支撑,《河图》与《洛书》也才能被正当化。本此根据,上古圣王们的生命就成了一种与理为一、与天合一的生命。这种生命让他们被智慧的灵光照澈,在“图”和“书”所符示之理的范导下,分别“作《易》,八卦画”和“明《范》,九畴叙”。是故,曹端称伏羲画卦“实理学之一初”。

如上所引,曹端认为后世的文王、周公和孔子也是本着这个“理”,在伏羲画卦基础上,系卦爻辞,并对其中内蕴的义理做了哲学式的解读,建构起较为系统的《周易》经传文本。这一文本充分彰显了“理学之传有宗焉”。

可见,曹端与朱熹、陆九渊的正当化理学之路不同,不是以“心”为入路,而是以理性化之天为发端,也不是在伪《尚书》中,而是到《周易》中,去找经典根据。

本来在朱熹那里,认为四书比五经更重要,并主张《周易》因为本义上就是一部占筮的书,文本之中有好多隐晦艰涩之处,不像四书那样明白晓畅,所以并不是一部好的“教人底书”。在这种情形下,四书才是正当化理学的重要阶梯,《周易》这部冠为“群经之首”的经典则无法更好发挥正当化理学的功能。但曹端与朱熹不同,不是通过四书,而是通过《周易》来实现对理学的正当化。

二、《易》之纲领的构建

由上可知,既然理学的源头是“实天而出”,那么这个“天”我们应该借助《周易》这部经典来理解。曹端认为《周易》这部经典经过伏羲、文王、周公以及孔子四圣之“圣心,一天理而已。圣作,一天为而已”的生命智慧的照澈,实现了“理学之传有宗”,使理学有了源头,从而提供了一条实现理学正当化之路。

在实现理学正当化过程中,对于伏羲、文王、周公以及孔子四圣之易学,曹端非常推崇伏羲易。如上所引,曹端认为:“以羲《易》言之,八卦及六十四卦次序方位之图,曰先天者,以太极为本,而生出运用无穷,虽欲绍天明前民用,然实理学之一初焉。”在曹端看来,伏羲易就是以太极为本、生出无穷运用的先天易。这个先天易更能体现圣人之“圣心,一天理而已。圣作,一天为而已”的生命智慧。他进一步解释说:

其曰“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,羲《易》说也。(《曹端集》,第1页)

本来在《易传》文本中的“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”这句话,不过是提供了一种对八卦如何形成问题的解读,这段文字同伏羲也没有什么联系。

另外,本来“太极”也只不过是易学体系中一个概念而已。到了周敦颐那里,以图及图说的形式提供了个宇宙生成图式。在这个宇宙生成图式里,周敦颐提出了一个“无极而太极”的天地万物原初的生成处境。虽然在程颢、程颐的理学体系建构里并没有图及图说的位置,并且“无极”这一概念本来是借用道家的,据此陆九渊兄弟曾经指责图及图说的“正当性”。

不过,在理学家看来,“太极”概念是作为宇宙本体的第一序概念,它符示着天地万物生成变化的超越、形上之本、之根。如果否认了伏羲先天易与太极思想的联系,那么理学的源头就不能植于伏羲先天易之处,也就动摇了曹端从理性化之天入路的理学正当化之路,所以为了实现理学的正当化,曹端须要把伏羲先天易与太极思想结合起来。

其实,将伏羲先天易同太极思想结合起来的工作,朱熹就已开始。他把“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”这段文字解读成为伏羲易,并把其作为“《易》学纲领,开卷第一义”。他解释说:

“易有太极,是生两仪”者,一理之判,始生一奇一偶,而为一画者二也。“两仪生四象”者,两仪之上各生一奇一偶,而为二画者四也。“四象生八卦”者,四象之上各生一奇一偶,而为三画者八也。爻之所以有奇有偶,卦之所以三画而成者,以此而已。是皆自然流出,不假安排,圣人又已分明说破,亦不待更著言语别立议论而后明也。此乃《易》学纲领,开卷第一义,然古今未见有识之者。至康节先生,始传先天之学而得其说,且以此为伏羲氏之易也。(《朱文公文集》卷36,第1567页)针对陆九渊等对《太极图》和《太极图说》正当性的质疑,朱熹辩驳说:

伏羲作易,自一画以下,文王演易,自“乾元”以下,皆未尝言太极也,而孔子言之。孔子赞易,自太极以下,未尝言无极也,而周子言之。夫先圣后圣,岂不同条而共贯哉?若于此有以灼然实见太极之真体,则知不言者不为少,而言之者不为多矣,何至若此之纷纷哉?⑨

在《易传》看来,“天地之大德曰生”,宇宙是一个生生不息的宇宙,生生不已是宇宙最大品德。《周易》这部书就是彰显宇宙这种生生不息大德的书,“生生之谓易”,《周易》所讲的易理就是这种宇宙生生不已的理境。在朱熹看来,圣人们用“一画”、“乾元”和“太极”等不同概念来彰显宇宙生生不已的理境、来描画宇宙生生不息的“源头活水”,就像天上同一个月亮在万川中的不同显现。不管是先天易还是太极图及图说都是对这一理境的体现,所用的概念虽然不同,但“理一而分殊”,同条共贯,都是这个生生不已的“源头活水”的不同体现。

既然找到宇宙生生不已的“源头活水”为太极真体了,那么宇宙具体生生的节律是什么呢?为此,朱熹又采用了邵雍的先天图,并将邵雍的先天图借用程颢的一个命题“加一倍法”来概括其精神。朱熹指出:

“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,熹窃谓此一节,乃是孔子发明伏羲画卦自然之形体次第,最为切要。古今说者,惟康节、明道二先生为能知之。(《朱文公文集》卷37,第1637页)

至康节先生,始传先天之学而得其说,且以此为伏羲氏之易也。《说卦》“天地定位”一章,先天图乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之序,皆本于此。(《朱文公文集》卷45,第2057-2058页)

而明道先生以为加一倍法,其发明孔子之言又可谓最切要矣。(《朱文公文集》卷37,第1637页)

经过朱熹如此解说,太极图和先天图就成了诠释理学家所理解的宇宙万物生生不息之理境的重要图式。

曹端继承了朱熹的这一思想,也把伏羲先天易与太极思想作为易学的纲领。他借助先天图与太极图两个图式来理解宇宙生成理境,通过体会这个宇宙生成理境来进一步体会“圣心,一天理而已。圣作,一天为而已”的生命智慧,并将其所诠释的宇宙生成理境作为理学实现正当化的重要内容。他指出:“《太极》一图,其道学之本源。噫!有志道学者,宜致思焉。”(《曹端集》,第4页)在他看来,作为伏羲易的先天易也是如此,如上所引,也体现了整个宇宙“以太极为本,而生出运用无穷”的生成机理。曹端进一步解释说:

太极者,象数未形而其理已具之称,形器已具而其理无朕之目。是生两仪,则太极固太极。两仪生四象,则两仪为太极。四象生八卦,则四象为太极。推而至于六十四卦,生之者皆太极焉。(《曹端集》,第1页)

正是伏羲先天易呈现了宇宙生生不息的理境,所以也同太极图及图说一样成为实现理学正当化的重要载体。曹端指出:

然则羲《易》未有文字而为文字之祖,不言理学而为理学之宗。噫!自木铎声消,儒者所传周经、孔传之文,而羲图无传,遂无异流窃之而用于他术焉。至宋邵康节,始克收旧物而新其说,以阐其微。及朱子出,而为《易》图说启蒙之书,则羲《易》有传矣。不惟羲《易》千载之一明,而实世道人心之万幸也。伊川程子,康节之同游,传《易》而弗之及,果偶未之见耶,抑不信邵之传耶?若夫濂溪周子,二程师也,其于羲图,想亦偶未之见焉,然而心会太极体用之全,妙太极动静之机,虽不践羲迹,而直入羲室矣。于是手《太极图》而口其说,以示二程,则又为理学之一初焉。(《曹端集》,第3页)

在曹端看来,伏羲先天易同太极图及图说虽然在形式上不同,但两者精神是一致的,都呈现出一个以太极真体为根据、其妙用无穷的宇宙生生之理境,所以“虽不践羲迹,而直入羲室矣”。

经过曹端对伏羲先天易与太极图及图说的推崇,一则让两者在易学体系中具有了举足轻重地位,如果否定两者,就会降低《周易》这部经典在理学建构中的重要地位;二则让两者在理学体系中也具有了举足轻重地位,如果否定两者,就会让理学缺失正当化的客观性经典依据。如此一来,发挥伏羲先天易与太极思想在对《易》的诠释中所具有的纲领作用,成为实现理学正当化课题的必需。

三、《易》之理境的诠释

既然伏羲先天易与太极思想是对《易》之诠释的纲领,那么我们应该如何发挥其纲领作用,以更好地实现理学的正当化课题呢?如上所论,伏羲先天易和太极图及图说符示了一个宇宙生生不已的理境。通过这个理境我们可以更好理解“天”,更好体认“圣心,一天理而已。圣作,一天为而已”的圣人与天合一的生命智慧。如何理解这个宇宙生生不已的理境是发挥伏羲先天易与太极思想对《易》之诠释纲领作用的关键。

对于宇宙生生不已的理境,理学提出了理与气两个关键范畴来诠释。理范畴体现的是“生物之本”,即天地万物生生不已的超越的、形上的根据;气范畴体现的则是“生物之具”,即天地万物构成、生成的经验的、形下的材质。理范畴体现在《周易》文本中,就是“太极”概念。曹端认为,太极图和先天图开显了一个太极真体妙用无穷的生生机理,这个机理首先揭示了宇宙何以能够生生不已的根据,即太极。那么我们应该如何理解太极图与先天图所开显的这个让宇宙生生不息的根据——太极真体呢?

如上所论,“太极”概念本来是说八卦形成的根据。但是,后来这个概念被演变成宇宙演化、生成、构成的本始形态,即气。曹端指出:

盖孔子而后论太极者,皆以气言。老子道生一而后乃生二,庄子师之曰:“道在太极之先。”曰一,曰太极,皆指作天、地、人三者气形已具而混沦未判之名。道为一之母,在太极之先,而不知道即太极,太极即道。以通行而言则曰道,以极致而言则曰极,以不杂而言则曰一,夫岂有二耶?列子混沦之云,《汉志》含三为一之说,所指皆同。微周子启千载不传之秘,则孰知太极之为理而非气也哉?且理语不能显,默不能隐,固非图之可形,说之可状,只心会之何如耳。(《曹端集》,第2页)

显然,曹端继承了程朱理学以理范畴诠释“太极”的路向,把太极理解成一个使宇宙能够生生不已的“真体”。这个真体又被解成形上之理:一具有普遍性,即“以通行而言则曰道”;二具有超越性,即“以极致而言则曰极”:三具有纯粹性,即“以不杂而言则曰一”。在曹端看来,“道”、“太极”与“一”三者都是第一序的形上之理的不同表达(“别名”)而已,“道”是说形上之理的“通行”(普遍)义,“太极”是说形上之理的“极致”(超越)义,“一”是说形上之理的“不杂”(纯粹)义。

在曹端看来,从作为宇宙生生之究竟意义来说,太极和道本来是一个层序的,都可以理解成一种普遍性、超越性和纯粹性的形上之理。然而,道家并没有看到这一点,虽然他们坚持了道的形上性,但拒斥了太极的形上性,把太极降为低于道的第二序的气。于是太极成了混沌未分的气,道成了生成太极的“母”,两者之间有了形上与形下的区别。

随着“太极”层序的提升,那么源于道家的“无极”应该怎么理解呢?从文献上讲,“无极”源于《老子》第二十八章:

知其白,守其黑,为天下式。为天下式,常德不忒,复归于无极。

显然,在这里“无极”是名词,指宇宙本源,万物产生的本根、最终根据。如果按照这一理路,“无极”的层序应该高于“太极”,成了“无极”生成“太极”,所以《太极图说》第一句话应该是“自元极而太极”。如此一来,《太极图说》的整个理境就奠基在道家视界里,其在理学所建构的义理体系当中的重要地位就会受到质疑,相应地,周敦颐的理学开山的地位也无法维持。鉴于此,为了维护太极图及图说在实现理学正当化中的重要地位,朱熹删掉了“自”字,认为不是太极之外另有一无极,将“无极”的词性改变为形容词,以形容太极无声无臭和广大无边的形上特征。太极的地位于是随之被提升为形上之理。

曹端对“无极”和“太极”两者关系的理解,也是本着朱熹的理路。据《年谱》记载,在曹端五十一岁那年,他典试陕西时,就无极和太极关系展开了辨析:

先生在试院,有同列言“先有无极而后有太极”者,先生曰:“只此一句便见所见之差,流于老、庄之说,如此则于不相离之言实不相蒙,与老子‘道生一而后生二’、庄子‘道在太极之先’之说同归于谬,岂周子之意哉?夫周子所谓‘无极而太极’,无谓无形象,无声气,无方所。极谓至极,理之别名也。太者,大无以加之谓。天地间凡有形象、声气、方所者,皆不甚大,如此极者,虽无声气,而有形象、方所焉。惟理则无形象之可见,无声气之可闻,无方所之可指,而实充塞天地,贯彻古今,大孰加焉?故周子言‘无极而太极’,是言无极之中而有至极之理。朱子曰:‘上天之载,无声无臭,而实为造化之枢纽,品汇之根柢也。’”同列见其发明详尽,豁然有悟。(《曹端集》,第289页)

由这段长文可知,针对同僚的“先有无极而后有太极”的主张,曹端持守朱熹由理说太极理路,对此主张进行了一番“发明详尽”的辨析。在这段辨析里,曹端充分彰显了太极真体的“充塞天地、贯彻古今”的超越性、普遍性。曹端指出,太极真体之所以能够拥有超越、普遍特征的关键,就在于它的“无”,即“无形象之可见,无声气之可闻,无方所之可指”。正是这个“无形象、无声气、无方所”,让太极被提升到能够取代“无极”的第一层序,被诠释为“至极”与“大无以加之”的形上之理。这个形上之理是“造化之枢纽”和“品汇之根柢”。

既然太极真体被提升为第一层序的形上之理,不再是作为第二层序的形下之气,那么接下来这个作为第一层序理范畴的太极和第二层序的气范畴的关系应该如何处理呢?

理和气的关系反映在理学家所建构的易学体系中就是太极和两仪(阴阳二气)、五行的关系。曹端一方面继承了朱熹“理一分殊”的观点,指出:

二气五行,天之所以付受万物而生者也。自其末以缘本,则五行之异本二气之实。二气之实,又本理之极。是合万物而言之,为一太极而已。自其本而之末,则一理之实,而万物分之以为体,然而谓之分,不是割成片去,只如月映万川相似。(《曹端集》,第76-77页)

这是曹端为《通书·理性命》章中的“二气五行,化生万物,五殊二实,二本则一,是万为一,一实万分,万一各正,小大有定”句所作的诠释。《通书》提出天地万物与太极真体之间存在着一个“是万为一”与“一实万分”两个路向的关系。朱熹把“是万为一”的“一”解释成了作为形上之理的太极真体,认为:“是万为一”是合而言之,是由“分殊”(末)到“理一”(本);“一实万分”则是分而言之,是由“理一”(本)而“分殊”(末)。

显然,曹端贯彻了朱熹的这一理路。也把这个“一”解释成了太极真体,认为“是万为一”就是“自其末以缘本”,是“合万物而言之,为一太极而已”,“一实万分”就是“一理之实,而万物分之以为体”。对于这个“分”,曹端解释说不是“割成片去”,可见万物各自禀受太极,并不是对太极真体进行机械的分割,而是指太极真体在发动施用的过程中,根据万物各自的情势有着不同体现,“如月映万川相似”。

如此一来,天地万物既然都禀受着同一个太极真体,所以也就相应地有了各自的“性分”。就像万川映月一样,在各自不同情势、分位中,充分发挥太极真体的神功妙用,让整个宇宙万物成为一个一体无隔、生生不已的有机整体。

另一方面,由《系辞传上》的“《易》有太极,是生两仪”可以推知,理和气之间的关系还应该存在着一个“理(太极)生气(阴阳)”的层面。如何理解这个理(太极)生气(阴阳),《太极图说》作了如下一段诠释:太极动而生阳,动极而静,静而生阴。静极复动。一动一静,互为其根;分阴分阳,两仪立焉。⑩

在这个诠释中,在太极(理)和阴阳(气)之间,引入了个“动静”环节。正是这个“一动一静,互为其根”,才“分阴分阳,两仪立焉”。但引入“动静”这个环节后,会带来这么一个问题,即:如果将“太极(理)”和“阴阳(气)”分为形上和形下两个层面,那么“动静”究竟是指太极(理)自身的动静,还是阴阳(气)自身的动静?对这两类“动静”的区别,周敦颐在《通书·动静》章里说:

动而无静,静而无动,物也。动而无动,静而无静,神也。动而无动,静而无静,非不动不静也。物则不通,神妙万物。(11)

在周敦颐看来,一种是“物之动静”,一种是“神之动静”。物之动静是形而下的,是有“动静”之相的,每个限定之物的动相就是动相,静相就是静相,两者不相“通”,显现为动相就不能再同时显现为静相,显现为静相也就不能再同时显现为动相;神之动静则是形而上的,对此牟宗三先生解释说:

“动而无动”非是说“不动”也,只言无动相而已。若真是说“不动”,则即只是静而已。只是静即与动为对也。“静而无静”亦非是说“不静”也,只言无静相而已。若真是说“不静”,则只是动而已。只是动即与静为对也。此即是“动而无动,静而无静,非不动不静也”一申辨语之确义。(12)

可见,形而上的神之动静是超越了动静之相的“动静”。这个神之动静虽然没有“动静”之相,然而它却是让万物动了又静、静而又动之无穷变化的根据,正是这个根据的“妙用”,才让阴阳二气“动极而静,静而生阴。静极复动。一动一静,互为其根”,使得天地万物生生不已。

朱熹则是凸显了阴阳二气的动静,认为太极这一形上之理是没有“动静”之相的,从动静之相被遮蔽的角度,可以说太极(理)是“死”的。阴阳二气则不同,其是“一动一静,互为其根”,显现出静了又动、动了又静的动静之相,从动静之相被显现的角度,可以说阴阳二气是“活”的。由此,形成了“死人骑活马”的理气关系论,认为理是死的,气是活的。对于朱熹这一模式,曹端撰写了《辩戾》一文,进行了正本清源。其文如下:

先贤之解《太极图说》,固将以发明周子之微奥,用释后生之疑惑矣。然而有人各一说者焉,有一人之说而自相龃龉者焉,且周子谓“太极动而生阳,静而生阴”,则阴阳之生,由乎太极之动静。而朱子之解极明备矣,其曰“有太极,则一动一静而两仪分。有阴阳,则一变一合而五行具”,尤不异焉。及观《语录》,却谓“太极不自会动静,乘阴阳之动静而动静”耳,遂谓“理之乘气,犹人之乘马,马之一出一入,而人亦与之一出一入”,以喻气之一动一静,而理亦与之一动一静。若然,则人为死人,而不足以为万物之灵,理为死理,而不足以为万化之原,理何足尚而人何足贵哉?今使活人乘马,则其出入、行止、疾徐,一由乎人驭之何如耳。活理亦然。不之察者,信此则疑彼矣,信彼则疑此矣,经年累岁,无所折衷,故为《辨戾》,以告夫同志君子云。(《曹端集》,第23页)

这篇《辩戾》,是曹端在仔细研读周敦颐《太极图说》、朱熹《太极图解》、《朱子语类》以及许多宋元时期学者研究《太极图说》的文章资料后,经过多年的潜玩思索后写出的。曹端认为,从周敦颐《太极图说》原文来看,太极真体自身是能动静的,而由《太极图说解》中“有太极,则一动一静而分两仪;有阴阳,则一变一合而五行具”一句来看,朱熹对“太极动静”的理解和周敦颐是一致的,也认为太极真体自身会动静。

然而在《朱子语类》中,朱熹却主张作为形上之理的太极真体,本身是不能动静的,只能依附在气的动静变化上才能够或动或静。按照朱熹骑马的比喻,《语类》所描绘的理境就成了“死人骑活马”。如果人一味地跟随着马的一出一入而出入,那么人就会被“异化”为丧失主体能动性的死人,这样就会发生本来是人自由自在骑马,反而为马的一出一入所左右、控制。同样,形上之理(太极真体)如果完全地依附着形下之气(阴阳)的一动一静而变化,那么理(太极真体)就会被“呆化”成为一种丧失生化万物品格的死理,这样就会成为一种被动的、受形下之气(阴阳)所支配、控制的理。如此一来,太极真体的妙用就被遮蔽了。

为了畅通形上之理(太极真体)本来具有的生化万物的妙用,避免这一妙用被“呆化”、被遮蔽,由此,曹端提出“活人骑活马”的新范式来解释理气关系,主张形上之理(太极)应该能够主动支配和驾驭形下之气(阴阳)一动一静的流行与变化,而不是随气的流行、变化而显现自身妙用。他认为:

至于《语录》,或出讲究未定之前,或出应答仓卒之际,百得之中不无一失,非朱子之成书也。近世儒者多不之讲,间有讲焉,非舍朱说而用他说,则信《语录》而疑注解,所谓弃良玉而取顽石,掇碎铁而掷成器,良可惜也。(《曹端集》,第3页)

在曹端看来,《语录》(即《朱子语类》)所记载的,有的是朱熹为学宗旨没有确定之前的说法,也有的是在回答门人弟子问题时候的方便说法,相对于见诸定本的《太极图说解》而言,这些说法的可信程度不高。如果信《语录》而不信《太极图说解》,这种做法是无异于“弃良玉而取顽石,掇碎铁而掷成器”,令人惋惜。

在现实世界里理气本来是处于浑然一体的理境之中,所谓的合与分不过是诠释的方便而已。钱穆先生指出:“朱子论宇宙界,似说理之重要性更过于气。”(13)按照钱先生的说法,在宇宙论上朱熹提倡作为形上之理的太极真体具有整合、主宰万物的作用,主张理强气弱。在这个向度下,朱熹重视的是理之超越性、形上性的凸显,强调与形下的、经验之气的区别。既然气有动静,那么理就不应该有动静,于是就成了“死理”。

可见,朱熹之所以强调作为理本体的太极真体不能“动静”,是从维护理的超越性的向度,重视理气之间的相分。曹端则是从维护理学的正当化角度,变死理为活理,以反对宇宙论中出现气强理弱的格局,用理本体的创造性(即本体之动)来维护其超越性、形上性。这样,一则可以消减理气之间的形上形下二分,二则可以避免理本体为形下之气所驱使、呆化。

综上,明初大儒曹端为了更好地完成理学正当化课题,选择从《周易》入手,开辟了一条以理性化之天为入路的理学正当化之路,推重伏羲先天易与太极思想在对《易》之诠释中所具有的纲领作用,并以“活人骑活马”的新范式,创新了对《易》之生生不已理境的解读。

注释:

①[明]曹端《曹端集》,北京:中华书局,2003年,第258页。下引该书,仅随文标注书名及页码。

②[宋]朱熹《四书章句集注》,上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2001年,第17页。

③[宋]陆九渊《陆九渊集》,北京:中华书局,1980年,第134页。

④[明]王阳明《王阳明全集》,上海:上海古籍出版社,2011年,第274页。

⑤[宋]程颢,程颐《二程集》,北京:中华书局,2004年,第274页。

⑥[汉]孔安国传,[唐]孔颖达疏《尚书正义》,北京:北京大学出版社,1999年,第503页。

⑦[汉]孔安国传,[唐]孔颖达疏《尚书正义》,北京:北京大学出版社,1999年,第298页。

⑧[宋]朱熹撰《晦庵先生朱文公文集》卷38,载《朱子全书》第21册,上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2002年,第1659—1660页。下引《晦庵先生朱文公文集》(简称《朱文公文集》),仅随文标注书名、卷数及页码。

⑨[宋]陆九渊《陆九渊集》,北京:中华书局,1980年,第552页。

⑩[宋]周敦颐《周敦颐集》,北京:中华书局,1990年,第4页。

(11)[宋]周敦颐《周敦颐集》,北京:中华书局,1990年,第27页。

(12)牟宗三《心体与性体》,上海:上海古籍出版社,1999年,第298页。

(13)钱穆《朱子学提纲》,北京:生活·读书·新知三联书店,2002年,第44页。