-

没有记录!

- 1、阮咸与琵琶的故事

- 2、管仲齐劝谏桓公止封禅

- 3、胡秋萍书法欣赏

- 4、白居易 牡丹 牡丹诗

- 5、让每个人都有劳动出彩的机会

- 6、焦作市召开劳动模范表彰大会

- 7、他想在南京找找谢安的后人

- 8、黄帝的传说故事

桑凡:名士,书法家,工程师

2012/6/25 16:41:06 点击数: 【字体:大 中 小】

从书房的布置一眼可以看出桑凡是一位老派文人。

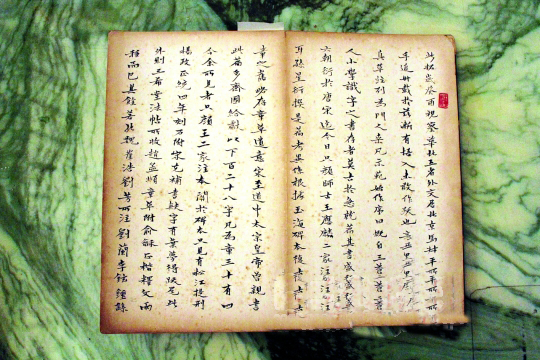

《绝妙好词》,题跋用的工具书。

桑凡收藏的商代的鼎,他尤爱那个铭文“凤”字。

桑凡,1931年生,原籍浙江山阴,现居开封。著名书法家,河南省文史研究馆馆员,曾任河南省书法家协会副主席。早年师从末代进士靳志学习书法,擅篆刻,书法以篆书、楷书见长。

“《老庄》对我影响最大”

桑凡闹中取静,把家安在了开封市繁华地段的一角。这里出则大道,入则深居。客厅幽暗并不见光,每到正点时,落地钟铛铛敲响。若正品茗,或正书写,常恍然不觉时间已过。

“要写字,小学的功夫必须深,”桑凡对南都记者说。小学也就是音韵学、文字学、训诂学。这些基本的文字要素在这里展现出了深邃的一面。比如说,在不同的时代里,“朋”字既通“凤”字,也通“鹏”字。要写一篇跋,如何选字就是一门功夫。而要题字时,如何写好一篇跋又成了功夫。

所以桑凡的书架上,工具书占了一席,如《说文解字》、《绝妙好词》等。旧版的《四书》、老庄等古典文学占了另一部分,字帖、笔墨则把剩余地方占尽了。说起读过的书,桑凡为难了:“古诗文浩如烟海,谁能记得住读了多少?但就一部《老庄》对我影响最大,所以不管遇到什么事我都愿意往后退。”

桑凡出自浙江名家钱家,前三代为清朝官员,母亲是杭州钱家的闺秀。少时桑凡由母亲带大。母亲命他师从近代诗人吴慕姚、李白凤先生,学习诗词、书画。

这两个人里,吴慕姚是一副名士派头,为人风流倜傥,做起诗来才华横溢。做教师并不备课,拿起钢笔也只会用毛笔的手法写字。而李白凤是上世纪三十年代的新诗人,与柳亚子等人交好。桑凡启蒙即由此开始。清朝的末代进士靳志先生,曾为民国外交官,后与蒋介石交恶,退官定居开封,桑凡又师从靳志学习书法。

但是家中毕竟从父亲一代开始就慢慢破落了。桑凡母亲逐渐变卖了家中的书画、旧版书,又靠给人做刺绣维持生计。又有亲朋好友借走不还,更“文革”时期,家中的旧版书又被拉了几大车出去,几乎扫荡一空。说起早年丢书往事,桑凡连说损失不可计数。日本人印的《石头记》、李白凤的书贴等物均不知踪迹。后来入了河南省文史研究院,反而在院图书馆里翻找出一本《事类统编》(题跋工具书)。这本书里把先人的好词都按名词作引,仅花类就有十来种,以此纪录妙句,好在引用时有个出处。“没有这个,画画的人寸步难行,但说了他们也不听。”桑凡说。

“其实我就是个工人”

然而桑凡毕竟长在了新中国。在这个时代里,读书人与名士并没有用处。靳志先生晚年遭遇“文革”,亏得当年斯大林说过一句“我的中国朋友靳志先生”,引来毛泽东过问,才躲过一劫。

桑凡也不例外,他被派往面粉厂工作,后来又调任粮油所,从此搞了一辈子粮油工程技术。

“打鸭子上架,我得重新学。责任又大,要是出个纰漏我就得上法院。”由此,他重学物理数学。结果他干得很好,负责过重大的技术项目,因此就算后来调入机关、退休,还仍然不得不经常去指导新技师的工作。

“但其实我哪有那么大本事,”桑凡说:“我就是和工人关系好,每次别管出什么娄子,咱们都能下劲鼓捣好了,没丢人。”退休以后,桑凡终于自由了,可以随时写写画画。

“上一代的辉煌,到了我们这一代都完了。”桑凡说,“解放后我们这一代人年纪小,又无职业,许多这样的家庭许多都这样破败了。”他现在最庆幸的就是自己的儿女都能自食其力,只留了一个女儿在身边。

现在桑凡居住的这栋房子,靠的是又变卖了一批旧书买下的。他说他自己对房子并无所谓,但儿孙媳妇总得有个住处。他在这里辟了间书屋,放了一尊商代的鼎。这是他在国家尚开放文物买卖的时候,从国家的文物商店里买来的。上面一个甲骨文的铭文“凤”字他尤其喜爱。

“书画都是我自己学的,有许多人不了解我,以为我干这个的。其实我就是个工人。”桑凡说:“我也不愿意别人说我是著名书法家。首先你得把著名俩字去掉。但连书法家我也不是,我是工厂的工程师。”连写字,他也说这是因为作的诗和古人没法比,所以只能抄。

除了写字、读书外,桑凡还爱好戏曲,能拉能唱。但他说电视上的戏曲没法看:“××台这些王八蛋们弄的东西到处都有错,但我人微言轻,谁理你啊?像梅兰芳那样的人,他后面有不知多少读书人撑着。字该怎么读,他都有人帮他解。现在哪有啊?”【原标题:桑凡:名士,书法家,工程师】