-

没有记录!

从观象授时到四分历法——张汝舟与古代天文历法学说

2017/6/14 11:12:49 点击数: 【字体:大 中 小】

【求索】

顾炎武《日知录》有言:“三代以上,人人皆知天文。‘七月流火’,农夫之辞也;‘三星在户’,妇人之语也;‘月离于毕’,戍卒之作也;‘龙尾伏辰’,儿童之谣也。”

在中国古诗文中提及天文星象的比比皆是,如“七月流火,九月授衣”(《诗经·豳风·七月》);“牵牛西北回,织女东南顾”(晋陆机《拟迢迢牵牛星》);“人生不相见,动如参与商”(唐杜甫《赠卫八处士》),等等。可见,在古代,“观星象”是件寻常事,绝非难事。

但到了近现代,天文却成为“百姓日用而不知”的学问。所以顾炎武慨叹:“后世文人学士,有问之而茫然不知者矣。”

20世纪60年代,张汝舟先生凭借其扎实的古汉语功底、精密的考据学研究方法和现代天文历算的知识,完整地释读了中国古代天文历法发展主线。从夏商周三代“观象授时”到战国秦汉之际历法的产生与使用过程,他拨开重重迷雾,厘清了天文学史中的诸多疑难问题,使得这一传统绝学恢复其“大道至简”的本质,成为简明、实用的学问。

考据成果

《周易》《尚书》《诗经》《春秋》《国语》《左传》《吕氏春秋》《礼记》《尔雅》《淮南子》等古籍中有大量详略不同的星宿记载和天象描述。《史记·天官书》《汉书·天文志》更是古天文学的专门之作。

夏、商、周三代观象授时的“真相”,经历春秋战国的社会动荡,到汉代已经说不清楚了。历法产生后,不必再详细记录月相,以致古代月相名称“生霸”“死霸”的确切含义竟也失传。自汉代至今,众多学者研究天文历法,著作浩如烟海。研究者受限于时代或者本人天文历算水平,有些谬误甚深,把可靠的古代天文历法宝贵资料弄得迷雾重重。张汝舟先生对此一一加以梳理。

1.厘清“岁星纪年”迷雾。“岁星纪年”在春秋年代一度流行,少数姬姓国及几个星象家都用过。岁星,即木星,运行周期为11.86年,接近12年。“观象”发现岁星每年在星空中走过一辰30°,将周天分为十二辰,岁星每年居一辰,这就是岁星纪年的天象依据。可是,岁星运行周期不是12年整,每过八十余年就发生超辰现象。这是客观规律,无法更改。鲁襄公二十八年(公元前545年),出现了“岁在星纪而淫于玄枵”。“岁星纪年”因此破产了,仅行用百余年。而古星历家用以描述岁星运行的十二次(十二宫)名称(星纪、玄枵、娵訾……)却流传下来。而后,星历家又假想一个理想天体“太岁”,与岁星运行方向相反,产生“太岁纪年法”。但终因缺乏实观天象的支撑,也仅昙花一现。另取别名“摄提格”“单阏”“执徐”“大荒落”……作为太岁纪年的名称,代替十二地支。阅读古籍时,将这些“特殊名称”理解为干支的别名即可(见春秋战国时期所用干支纪年别名与干支对应关系表)。

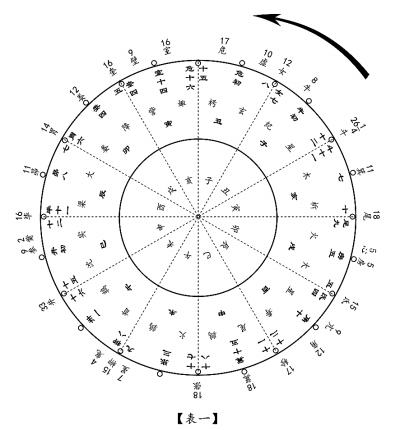

2.纠正“四象”贻害。张汝舟先生绘制的星历表是依据宋人黄裳《星图》所绘二十八宿次序画的。传统星历表迷信《史记·天官书》的“四象”说,二十八宿分为东方苍龙、北方玄武、西方白虎、南方朱雀。由于四灵要配四象,于是宿位排列颠倒了,后人误排二十八宿、十二宫方向,贻误不浅。(见【表一】)

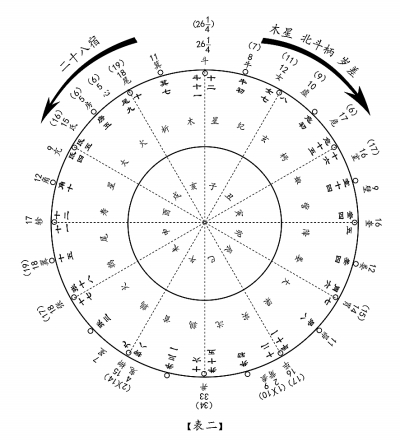

张氏星历表(见【表二】)纠正了二十八宿排列次序;删除外圈十二地支;增加“岁差”方向;增加二十八宿上方括号内数字,这是唐宋历家所测,与春秋时期数据差异不大。用此表释读古籍中的天象清晰明了。

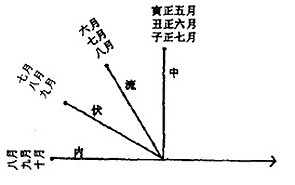

3.否定“三正论”。观象授时时期,古人规定冬至北斗柄起于子月,终于亥月,这是实际天象,不可更改。每年以何月为正月,则会导致月份与季节之间调配不同,这就是“建正”(用历)问题。春秋时代人们迷信帝王嬗代之应,“三正论”大兴,他们认为夏商周三代使用了不同的历法,“夏正建子,殷正建丑,周正建寅”,即夏以子月为正月,殷以丑月为正月,周以寅月为正月。“改正朔”,以示“受命于天”。秦始皇统一中国后,以十月为岁首,也源于此。(见【表三】)

实际上,四分历产生之前,还只是观象授时,根本不存在夏商周三代不同正朔的历法。所谓周历、殷历、夏历不过是春秋时期各诸侯国所用的子正、丑正、寅正的代称罢了。春秋时代诸侯各国用历不同是事实,实则建正不一。大量铜器历日证明,西周用历建丑为主,失闰才建子建寅。春秋经传历日证明,前期建丑为主,后期建子为主。

排除“三正论”的干扰,中流伏内的含义才得以显现。依据《夏小正》“八月辰(房宿)伏”“九月内(入或纳)火”“正月初昏参中”“三月参则伏”等连续的星象记载,确定中、流、伏、内是二十八宿每月西移一宫(30°)的定量表述。张汝舟在《〈(夏)小正〉校释》详加阐释。《诗经·七月》中“七月流火”是实际天象,是七月心宿(大火)在偏西30°的位置,则六月大火正中,这是殷历建丑的标志。毛亨注“七月流火”(“火,大火也;流,下也。”),已经不能精确释读天象了。后世多依毛氏阐述,远离了天文的“真相”。(见【表四】)

4.否定《三统历》。汉代刘歆编制的“三统历”详载于班固《汉书·律历志》,《三统历》被推为我国三大名历(汉《三统历》、唐《大衍历》、元《授时历》)之首,实则徒有虚名。“三统历”本质即为四分历,是《殷历》“甲寅元”的变种,且从未真正行用过。刘歆用“三统历”推算西周纪元元年,但受时代限制,他不明四分术本身的误差,也不知道“岁差”的存在。所以他推算西周历日总有三天、四天的误差。王国维先生即是据《三统历》推算结果悟出“月相四分说”,上了刘歆的当。

“四象”“三正论”“三统历”“岁星纪年”,张汝舟称之为“四害”。去除“四害”,方能建立正确的星历观。

四分历法

语言学家、楚辞学家汤炳正先生曾言:“两千年以来,汝舟先生是第一位真正搞清楚《史记·历书·历术甲子篇》与《汉书·律历志·次度》的学者。”《历术甲子篇》《次度》是中国古代天文历法的两大宝书,尘封两千余年,无人能识。张汝舟先生考据出司马迁所记《历术甲子篇》正是我国第一部历法——四分历;《次度》所记载的实际天象,正是四分历实施之时,在战国初年公元前427年(甲寅年)。依此两部宝书,张汝舟先生还原了我国从战国初到三国蜀汉亡行用了700年的四分历。

四分历是以365又1/4日为回归年长度,29又499/940日为朔策(平均一月长度),十九年闰七为置闰方法的最简明历法。张汝舟先生熟知现代天文历法体系,明了四分历的误差,发明出3.06年差分的算法,以公元前427年为原点,前加后减,修正四分历的误差。这一算法的发明,使古老的四分历焕发青春。简明的四分历法成为可以独立运用的历法体系,上推几千载,下算数千年。其推算结果,既与现代天文学推测的实际天象相吻合(只有平朔、定朔的误差而已),又与古籍、出土文物中的历点相吻合,客观上验证了张汝舟先生所建立的天文历法体系的正确性。张汝舟先生不仅还原了四分历的使用历史,同时构建了一套完整自洽并可以独立运用的古代天文历法体系。

张汝舟先生精研古代天文历法,首先应用于西周年代学研究。1964年发表《西周考年》,得出武王克商在公元前1106年,西周总年数336年的确凿结论。

《史记》年表起于共和元年(公元前841年),共和元年至今近三千年纪年,历历分明。共和之前西周各王年,向无定说。最重要的时间点即是“武王克商”之年。李学勤先生说:“武王克商之年的重要,首先在于这是商周两个朝代的分界点,因此是年代学研究上不可回避的。这一分界点的推定,对其后的西周来说,影响到王年数的估算;对其前的夏商而言,又是其积年的起点。”

《西周考年》中利用古籍、出土器物的41个宝贵历点(有王年、月份、纪日干支及月相的四要素信息),以天上材料(实际天象)、地下材料(出土文献)与纸上材料(典籍记载)“三证合一”的系统方法论,确证武王克商在公元前1106年。张汝舟先生总结他的方法为一套技术——四分历推步,四个论点——否定“三统历”、否定“三正论”、否定“月相四分说”、确定“失闰限”与“失朔限”。

“月相四分说”与“月相定点说”是目前史学界针锋相对的两种观点。“月相四分说”是王国维先生在“三统历”基础上悟出的,在夏商周断代工程中进一步演化为“月相二分说”。而张汝舟先生坚持的“月相定点说”是四分历推步的必然结果,有古籍、青铜器中历点一一印证。月相定点与否的争执,本质是对古代四分历法是否有足够清晰认识的问题。

清儒有言:“不通声韵训诂,不懂天文历法,不能读古书。”诚非虚言。考据古天文历法是一项庞大繁难的系统工程。古天文历法源远流长,张汝舟先生的学术博大精深,本文所述仅是“冰山一角”。我们在从汝舟师学习的过程中有这样的体会:一是要树立正确的星历观点,才不至为千百年来的惑乱所迷;二是要进行认真的推算,达到熟练程度,才能更好地掌握他的整个体系。张汝舟先生古天文历法体系又是简明、实用的,用于考证古籍中的疑年问题游刃有余,用于先秦史年代学的研究屡建奇功。

应用举例

例1.《尚书·尧典》四仲中星及“岁差”

《尧典》所记“日中星鸟,以殷仲春;日永星火,以正仲夏;宵中星虚,以殷中秋;日短星昴,以正仲冬”是观象授时的最早星象记录,当时仅凭目力观测,未必十分准确。《尧典》作于西周时代应该无疑。运用张氏星历表计算,南方星宿至东方心宿(大火)的距离为星7/2+张18+翼18+轸17+角12+亢9+氐15+房5+心宿5/2=100度(首尾两星宿用度数1/2,其他星宿顺序相加),心宿至北方虚宿82.75度,虚宿至西方昴宿94.5度,昴宿至星宿88度,四个数相加正合周天365.25度(中国古代一周天为365.25度,等于现代天文学的360°,古代一度略小于1°)。四个星宿大致四分周天,均在90度上下,正对应四个季节时间中点。若昏时观天象,春分时,星宿在南中天。夏至时是大火正中,秋分时是虚宿,冬至时为昴宿。

东晋成帝时代,虞喜根据《尧典》“日短星昴”的记载,对照当时冬至点日昏中星在壁宿的天象,确认每年冬至日太阳并没有回到星空中的原来恒星位置,而是差了一点儿,这被称为岁差。

张汝舟先生利用“岁差”,分析古籍中“冬至点”位置变化,最终得出《次度》所记“星纪:初,斗十二度,大雪;中,牵牛初,冬至;终于婺女七度”是战国初期四分历初创时的实际天象。

张氏星历表(见【表二】)可以直观解读古籍中的天文天象。

例2.屈原的出生年月问题

这是文史界的热门话题。近人多信“岁星纪年”,用所谓“太岁超辰”来推证,生出多种多样的结论,无法令人信服。

《离骚》开篇“摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降”,就告诉了我们屈原生于寅年寅月寅日。考虑屈原政治活动的时代背景,其出生年只能在两个寅年,一是公元前355年丙寅(游兆摄提格),一是公元前343年戊寅(徒维摄提格)。我们用四分历推步法来检验(推算过程略)。公元前355年丙寅年寅月没有庚寅日,应该舍弃。公元前343年(楚宣王二十七年),戊寅年正月(寅月)二十一日(庚寅),正是屈原的出生日。这也是清人邹汉勋、陈暘,近人刘师培的结论,张汝舟《再谈屈原的生卒》又加以申说、推算。

学术发展

受历史条件的限制,张汝舟《西周考年》中只用到41个历点。20世纪80年代后,陆续出土上千件西周青铜器,其中四要素俱全者已接近百件。我们积累了文献中16个历点,青铜器82个历点,继续张汝舟先生的学术方向,更进一步确证武王克商之年在公元前1106年,得出西周中期准确的王序王年,排出可靠的《西周历谱》,这些成果见于《西周王年论稿》(贵州人民出版社,1996年),汇总于《西周纪年研究》(贵州大学出版社,2010年)。

我们以张汝舟先生古代天文历法体系为基础理论,以“三重证据法”为系统方法论,坚持“月相定点”说。针对日益增多的出土铜器铭文,发展出铜器历日研究的正例变例研究方法、铜器王世系联法等理论。我们有《铜器历日研究》(贵州人民出版社,1999年)一书为证。

我们坚信西周历谱的可靠,是因为每一个历点均与实际天象相合,非人力所能妄为。我们坚守乾嘉学派的学风“例不十,法不立”,反对孤证。对每一件铜器、每一个古籍文字均详加考据。饶尚宽教授2001年排出《西周历谱》后,又有畯簋、天亡簋等多件新增青铜器的重新释读,均能够一一放入排定的框架,绝无障碍。我们自信地说,今后再有新的历日出现,也必然出不了这个框架。

“六经皆史,三代乃根”,这几乎是历代文化人的共识。中华文明五千年,她的根在夏商周“三代”。弄明白三代的历史,是中国史学家的职责。2016年科学出版社出版了《夏商周三代纪年》一书。西周年代采用张汝舟先生可靠的336年说,商朝纪年采用628年说,夏朝纪年采用471年说,都做到于史有据。李学勤先生为此书题词:“观天象而推历数,遵古法以建新说。”以此表示肯定。

随着学术的蓬勃发展,张汝舟先生的弟子、再传弟子不断有著作问世,丰富了其古天文学说。贵州社科院蒋南华教授出版了《中华传统天文历术》(海南出版社,1996年)、《中华古历与推算举要》(与黎斌合著,上海大学出版社,2016年);新疆师大饶尚宽教授出版有《古历论稿》(新疆科技出版社,1994年)、《春秋战国秦汉朔闰表》(商务印书馆,2006年)、《西周历谱》(收入《西周纪年研究》,贵州大学出版社,2010年);后学桂珍明参与编著《夏商周三代纪年》《夏商周三代事略》;后学马明芳女士参与整理古天文学著作,写有普及本《走进天文历法》,并到各地书院面授这一学术。种种说明,古天文“绝学”后继有人,溢彩流光。

古代天文历法,是“人类第一学,文明第一法”。张汝舟先生古代天文历法体系提供了一套可靠的研究古籍天象的系统理论,必将在未来的应用中发扬光大。

张闻玉,1941年生,四川省巴中人,现任贵州大学先秦史研究中心主任,曾在安徽滁州张汝舟先生门下问学,又从金景芳先生学《易》,在高校主讲古代汉语、古代历术、传统小学、三代纪年等课程,从事先秦史学术研究,强调传世文献、出土器物、曆日天象“三证合一”;马明芳,毕业于北京大学物理系,师从张闻玉先生。

学人小传

张汝舟(1899—1982)名渡,自号二毋居士,安徽全椒县章辉乡南张村人。少时家贫而颖异好学,赖宗族资助读书。1919年毕业于全椒县立中学校,无力升学,被荐至江浦县三虞村任塾师八年。1926年考入中央大学国文系,受业于王冬饮、黄季刚、吴霜崖等著名学者门下,学业日进。毕业后,任教于合肥国立六中、湖南兰田国立师范学院等校。1945年任贵州大学教授。1978年应聘到滁州师专任顾问教授。1982年病逝于滁州师专。曾担任中国训诂学研究会顾问、中国佛教协会理事、《汉语大词典》安徽编纂处复审顾问、安徽省政协委员等社会职务。

张汝舟从教工作、学术研究相得益彰,一生笔耕不辍,完成书稿近300万字。他学问广博,著述涉及经学、史学、文学、哲学、文字学、声韵学、训诂学、考据学、佛学等各个领域,均有独到见解。他对声韵、训诂、考据学的研究,发扬了章(太炎)、黄(侃)学派声韵训诂学的成果,坚持乾嘉学派的治学方法,凡所称引,必言而有据;他对汉语语法的研究,坚持用中国的语言体系来研究古汉语语法,简明、实用。他在古诗古文方面的著述涉及面甚广,足以展现一代学人的全面风采。他对古代天文历法的研究,于繁芜中见精要,于纷乱中显明晰,完整诠释了古代观象授时及四分历法产生的全过程,独树一帜,自成一家。他为人平易纯朴、恭谨谦逊,遇到不平之事却敢于仗义执言。对青年后学循循善诱、诲人不倦,深受朋辈及后学的尊崇和爱戴。

(作者:张闻玉 马明芳(执笔))