精彩推荐

热点关注

- 1、钧瓷发展经历的几个重要阶段

- 2、比赛竞技显风采,象棋文化得发扬

- 3、钧窑瓷器的价值

- 4、王莽赶刘秀在鲁山留下趣名趣事

- 5、金水河:繁华穿城而过

- 6、商丘古城里的“闹龙街”

- 7、相思树

- 8、钧瓷新探寻

专题推荐

-

没有记录!

热点排行

- 1、钧瓷发展经历的几个重要阶段

- 2、***凤凰台 一座新城的崛起

- 3、比赛竞技显风采,象棋文化得发扬

- 4、钧窑瓷器的价值

- 5、王莽赶刘秀在鲁山留下趣名趣事

- 6、金水河:繁华穿城而过

- 7、商丘古城里的“闹龙街”

- 8、相思树

古人建都迎合传说 东魏都城邺南城是座"龟城"

2013/6/24 14:52:06 点击数: 【字体:大 中 小】

在古人眼里,都城的意义可不简单。始建国者总是巧妙地通过都城的具体规划和布局,将它跟王朝的政治、文化相关联,甚至赋予其国家意志和政治意蕴。于是,在都城的营建过程中便常常会出现一些相关的故事或谶语,这些神谶在今天看来虽然荒诞不经,但在当时却有着深刻的现实的政治意义。东魏邺城的营建便是一个很好的例子。

公元534年,以洛阳为都城的北魏分裂为东魏、西魏。东魏孝静皇帝元善见即位后,于同年十一月下诏迁都邺城。次年,在邺北城之南增筑南城,俗称邺南城。两个东西并峙的新生政权都自称“魏”,与江左萧氏共成鼎立的局势,此刻正朔名分对政权而言就益显重要,而新都城的选址和建设无疑是一个绝好的契机,统治者自会不失时机地周密筹划。于是,在建城的过程中出现了如下的故事:

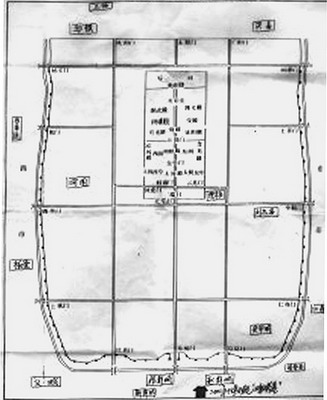

《邺中记》载邺南“城东西六里,南北八里六十步。高欢以北城窄隘,故令仆射高隆之更筑此城。掘得神龟,大踰方丈,其堵堞之状,咸以龟象焉”。这就是著名的“筑城得龟”的故事。它不仅告诉我们在修建邺南城的过程中挖掘到一只神龟,而且还说明了邺南城的布局是依照龟象来设计的。

统治者编造这个故事的用意何在?解读这个故事还得从经学与政治的关系谈起。永嘉乱后,由于河洛名士的南迁,尊崇汉代经学传统的河北经学成为北学的主体。汉代的谶纬之学自然也在其承继之中,因此北方经学的一个特点便是杂以谶纬占侯。邺南城的营构由高隆之负责,主要参与施工设计的有辛术、李业兴、张熠等。其中李业兴是一位精通术数、善用谶纬的儒士。他因博闻多识而得以具体负责邺南城的设计,带领画工勾描蓝图,极有可能是这个神谶的始作俑者。

漳河洪水经常泛滥成灾,邺地的土豪和巫婆曾相互勾结,搞“河伯娶妇”坑害百姓。魏文侯二十五年(前422年)西门豹治邺的掌故,人所共闻。但是,漳河洪水经常泛滥成灾的情形在南北朝时仍没有太大改变。这一点与大禹治水传说的背景相同,或许给李业兴等人带来一种创意的灵感。

“洛出书”说的是大禹在洛水(即洛阳地区)治水时有一神龟负文而出,列于背,有数至于九。龟背上的纹路就是所谓的洛书,大禹根据纹路的指示治理了天下的水患。而禹得洛书存在治水及受舜禅等不同说法,这种多义性客观上也给了李业兴之流自如发挥的空间。将这个谶纬置于当时天下鼎峙的政治格局中,恰好反映出故事的始作俑者以邺城为天下之中的企图,这就是将邺城营造成天下文化、政权的正统所在。事实上,邺南城的建设正是围绕着这个宗旨进行的。

迁邺之始,起部郎中辛术曾上奏说邺南城“营构一兴,必宜中制。上则宪章前代,下则模写洛京”。胡三省称“宪章前代者,以前代为法度也”,其中应该包含典章制度的内容。事实证明后者不但被前者“模写”,其宫殿的建筑材料等更被直接拆运到邺南城使用。“河出图,洛出书”有两层意思,其中以“前代为法度”最为重要的目的是要取代一个已经在人们心目中根深蒂固的观念,造成洛阳已经不再是天下政治文化中心的效果。中原学术的南迁至南朝和河北学术在北朝的崛起与主宰地位应该是统治者最为敏感的,东魏的定都邺城应该正是统治者的这种战略眼光的反映。在占据了河北学术的中心邺城之后,摆在东魏统治者面前的最大问题便是在人们心目中迅速“营建”起邺城,并取代洛阳成为新的天下中心的观念。而这一切正是通过对“洛出书”这个代表天下观的神话传说进行偷梁换柱而得到集中体现。于是,“筑城得龟”的故事便出现了。

但是,东魏的统治者不只是简单地创造这么一个神谶,同时更将其付诸“模写”洛阳的行动当中。首先,在实际操作上切实依照龟的形状来营建邺南城,将城墙修筑成龟的形状。实测邺南城最宽处东西2800米,南北3460米,稍小于文献记载。南城东、南、西三面城垣遗迹不是呈直线分布,每面城墙均有舒缓的弯曲,东西墙中部向外弧出,而南城东南、西南角为弧形圆角,城拐角处基槽既宽且深。这种平面设计使得其状似龟形。南墙中部及左右两侧中部向内缩进,中部朱明门处两阙及附属建筑向南探出为瓮城,两边的城墙向里凹进,使得南城朱明门部分平面酷似乌龟的头部。考古钻探与发掘又表明,邺南城东、西、南三面均有护城河存在。东南城角、西南城角外护城河内岸呈弧形圆角,外岸基本近直角,致使此处河面甚宽。这些元素共同营造出乌龟出水的意象。

这与龟形相近的城垣与马面、护城河共同构成了邺南城坚固实用、特色独具的防御体系。实际上,邺南城所谓龟象(马面)的建筑设施及“周流城郭”的做法在北魏洛阳城早已有之。因此,邺南城的这些做法实际上是仿自北魏洛阳城。此外,邺南城的宫市位置及门阙名称也无一不沿袭北魏洛阳城之旧。显然,其用意已不仅仅停留在简单的名称上的模仿了。

其次,中国古代城邑与邻近的墓葬区和宗教区如佛教石窟寺在城邑布局中是一个配套规划的有机整体,更是一种制度。曹魏时,邺北城只有西侧高岗上有曹操的陵墓高陵,而不见其他的墓群,也没有配套规划的佛教石窟。这一切都表明此时的邺北城尽管也是“王业之本基”,但实际上在时人的心目中并没有取代洛阳的中心地位。到了东魏的邺南城,这一切都发生了变化。邺南城不仅在形态的若干方面模仿,甚至在建材上直接采用洛阳城的东西,而且在墓葬区和宗教区的配套布局上也完全模仿,只不过是根据邺城的具体地理形势作了适当的变通。另外,北响堂山石窟也在邺南城北部开凿,石窟的凿建与迁都基本上是同时进行的,只是石窟寺不再位于都城中轴线的南延长线上,这一点不同于北魏洛阳城。

再次,邺南城除了制度上的沿袭之外,还有一些具体的举措。其中最为典型的便是北魏分裂后,东魏、北齐以及此后历代政权对洛阳汉魏石经的迁转。石经随着历代政治权力中心的转移而迁徙,从某种程度上也反映了历代王朝对汉文化传统的恪守、尊奉和标榜。这一点,东魏政权也不例外。无怪乎陈寅恪先生说,“邺都新构乃全袭北魏太和洛阳之旧规,无复种族性质之问题,直是文化系统之关系,事实显著。”

综上,将邺城营造成天下之中,树立东魏政权为文化正朔,这便是东魏修建邺南城“筑城得龟”神谶背后深刻的动机。它不仅向世人表明其政权制度的取向,而且也向天下宣示自己政权的正统与合法。(原标题:古人建都迎合传说 东魏都城邺南城是座"龟城")

责任编辑:C006文章来源:光明日报 2010-07-06 作者:王静

相关信息

没有记录!

著名人物

没有记录!

精彩展示

没有记录!

评论区

友情链接

百度